【第23回】電子時代に出版社を飛び出して設立された、作家のエージェント会社「コルク」。その未来とは?

更新日:2013/8/14

電子書籍にまつわる疑問・質問を、電子書籍・ITに詳しいまつもとあつし先生がわかりやすく回答!

教えて、まつもと先生!

かべ :いやー、前回のキンドルの記事はすごく反響がありました! さて、まつもとさん、今回は「コルク」さんですよ。エージェント? の会社なんですよね。

まつもと :講談社出身の若手編集者2人が起業した会社ですね。まさにキンドルの日本登場で役者の揃った感がある電子書籍市場ですが、この変化と密接に関係した動きと聞いています。大物作家さんたちが賛同したことでも注目を集めました。

かべ :おお! すごい顔ぶれですね。でも「エージェント」ってスポーツの世界ではよく耳にする言葉ですが、出版界ではあまり聞き慣れません。作家の代理人ってことでいいんでしょうか?

まつもと :そうですね。海外ではその存在なくしては語れないエージェントを日本でどのように成立させようとしているのか、さっそくお二人にお話をうかがいましょう。

かべ :私も編集者の一人として勉強します!

電子化時代にエージェント会社を設立した理由

まつもと :今日はよろしくお願いします。まず「コルク」という会社ができた経緯や目的を教えてください。

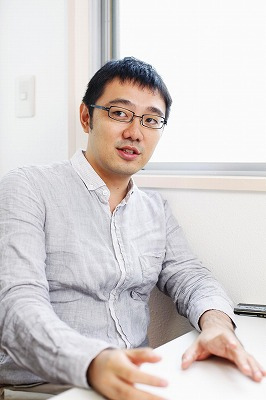

佐渡島 庸平(さどしま・ようへい)

1979年生まれ。南アフリカで中学時代を過ごし、灘高校、東京大学を卒業。2002年に講談社に入社し、週刊モーニング編集部に所属。『バガボンド』(井上雄彦)、『ドラゴン桜』(三田紀房)、『働きマン』(安野モヨコ)、『宇宙兄弟』(小山宙哉)など、数々のヒット作の編集を担当する。2012年に講談社を退社し、作家のエージェント会社、コルクを設立。

コルクHP:http://corkagency.com/

Twitterアカウント:@sadycork(https://twitter.com/sadycork)

佐渡島 :まず、私たちにとって「電子書籍」の浸透と、そこから生まれる出版社や作家の役割の変化は重要なのだ、ということからお話ししなければなりません。電子書籍ビジネス自体が成立するには、まだ4~5年くらいかかると見ているのですが、その準備は今からはじめておきたいと考えています。

出版社は、書籍を「作品ごと」にサポートする体制になっています。新作が出るとその作品の特設サイトができたりしますが、「作家ごと」のサポートはできてないんです。電子書店では、過去作がストックされていきます。新刊が話題になると、過去作も売れる可能性があります。リアル本では、在庫切れがありますが、電子ではその心配がありません。だから、「作品」ごとではなく、「作家」ごとのサポートが重要になります。

一方、巻数を重ねる漫画の場合も、作品が変わると売上がガクッと落ちることがある。電子書店であれば「作家ごと」に串刺しして検索されることも多いので、作品が変わったとしても部数がある程度維持されるという安心感があって、思い切って新しい方向性を打ち出す=作品を変えていけるんじゃないかと。

また、宣伝の仕方も変わってきています。これまでは【新刊が出た時】、そして【人気が出て映像化や舞台化された時】、大きくはその2回しか売るチャンスがなかったんです。それが今は、ネットで誰かが面白いと言ってくれて、ベタ褒めしてくれた口コミが拡がり、新たなビジネスチャンスが生まれる可能性がある。つまり、バズ(口コミ)を仕掛ける人がいれば、良いコンテンツはかなり長い間売れ続けるんじゃないかと思うんです。

出版社では毎月山のように発売される新刊をまとめて宣伝する仕組みが取られてきたので、ひとつの作品を長い期間宣伝していくという発想はなかなか持てません。でも、作家はもちろん私たちも、作家と共に生み出した作品が読み捨てられていくことは嬉しくありません。既存の作品も読み継がれていきながら新しい作品も発表していく、というのが本来目指すべき姿ではないかなと。

新作は作家が過去に書き足りなかったものを表現していくことでもありますから、必ず旧作との相関性があります。我々としてはどちらも読んで欲しいという思いがありますから、その橋渡しを「世間」に対してしていきたいのです。

三枝 亮介(さえぐさ・りょうすけ)

2001年講談社入社。2001年~2005年週刊少年マガジン編集部、2005年~2008年文芸図書第一出版部、2008年~2012年群像編集部、2012年文庫出版部に在籍。2012年9月に講談社を退社、10月から現職。作家のエージェントを担当。

コルクHP:http://corkagency.com/

三枝 :佐渡島の言った「世間」というのは、電子、紙、あらゆる国を指しています。コルクではできるものはすべてやるつもりです。世界中にいる潜在的な読み手に向けても、隅々まで作品を届けていきたい。契約書のボリュームも10年前に比べたら非常に多くなりました。でも、そういった展開や契約のすべてを、出版社をまたいで把握しているのが著者しかいない、という状況だったんです。

かべ :言われてみれば、確かにそうですね……。

三枝 :作品の内容もすべて把握していて、ビジネスの可能性、あるいは文学の可能性がどこにあるのか著者と共有している人はこれまでなかなかいなかったはずです。自分が担当する部分だけでなく、ビジネス面、あるいは世の中におけるエンターテイメントの方向性と作品の持つ文学性や芸術性、それらすべてを俯瞰で捉え、作家と一緒に考えて、世界中に届けられる存在になりたいという思いが根底にあるんです。

まつもと :書籍の宣伝という視点では、この連載の第一回に登場していただいた加藤さん(ダイヤモンド社でベストセラーとなった『もしドラ』を手がけ、現在は「Cakes」を運営)のお話も思い起こされます。なかなかああいった取り組みを出版社の中で継続的に行うのは難しいものなのでしょうか?

佐渡島 :そうですね。出版社だと新しい取り組みに対して誰が決定権を持つのかが決まっていなくて、社内調整に時間がかかってしまうことが多いんですね。今は新しいことをどんどん試していくことが重要な時期なのですが、ひとつひとつ調整しながらやっていると大変です。

少し前までは、本を出して後は売れてくれればいいなという、いわば「作品づくり」に専念できていた時代が続いてきたわけですが、今はどれくらい「話題づくり」ができるかが重要になってきていてスピード感が問われます。「ネット上で宣伝を打ちたい」という時に、では電子書籍の部署がそれをやるのか、あるいは宣伝なのか、無料で読んでみてもらうのは、社の方針としてOKなのか、といった調整がどうしても発生してしまうでしょう?

かべ :確かに、手間と時間がかかりますね……。

佐渡島 :調整に時間をかけて良い場合と悪い場合がありますが、ことプロモーションに関しては絶対によくない。そのためには、社内の組織や意思決定の速度を変える必要があります。でもそれは、「私の仕事ではないな」と思ったんです。

まつもと :「私の仕事ではない」――なるほど。

佐渡島 :それは経営陣がやる仕事ですよね。「変えるべきだ」と叫んではいましたけど(笑)。じゃあもう、まずは外でその例を作ってしまおうと。

かべ :……しかしそうなると、逆に出版社の役割はどうなるのかが気になります。

佐渡島 :ここは強調しておきたいのですが、出版社を否定している訳ではまったくありません。紙の本を出版することは重要ですし、流通させてお金をしっかり集めるというシステム自体はとても素晴らしいものです。日本の書店のシステムは、欧米に比較しても非常に立派だし、しっかり確立されています。逆に立派だからこそ電子書籍の普及が遅いという面すらあるわけです。

本質的に、コンテンツメーカー=作家なんですよ。その側(そば)にいてサポートする人達(出版社)は果たしてメーカーと呼べるのか? 私たちのようなコンテンツメーカーやそれを支える人たちが外にいるってことにしてしまっても、出版社にとって実はあまり痛手はないはずです。逆に自分たちの強みはどこにあるのかがより明確になるのではないかな、とすら思います。

三枝 :出版社はこれまで本に関わることのすべてをやろうとしてきたわけです。紙・電子の流通、ライツビジネス、海外展開……でも、ほとんどの収益は国内からもたらされていました。今、少子高齢化が進み内需が小さくなる中、海外で売っていかないと作家も出版業界も立ちいかなくなる、という未来が見えています。しかし現状では、私が担当する伊坂幸太郎さんの版権も、海外の版元が分散してしまっていたりして、誰も統括してプロモーションできていない。それでは海外でヒットにつなげていくのは難しいんです。残念ながら結果として効率の悪い仕組みになってしまっているんですよね。

海外だけでなく国内でも共通の課題ですが、私たちは既存の紙の本の流通にはあまり文句もありません。ただ、コルクが介在することによって出版社、作家、そして私たちエージェント自身も潤うはずなんです。利害はほとんど対立していません。私たちは出版社を応援していきたいし、知恵を絞って協力していきたいと思っています。

佐渡島 :情報が一元化されることの価値ってすごく高いんです。いま一元的にそれを持っている唯一の存在である作家は、作品を作るプロであっても、作品をどうプロモーションすればいいかというマーケティングのプロではありません。

僕自身も安野モヨコ先生の担当で、講談社在籍時にはいろんな情報が集まってきましたが、独立してからまだ2週間足らず(取材時)にもかかわらず、それをはるかに上回る情報が集まってきています。ここまで集まってくると、やり方が変わってくる。フェアなんかも「これとこれを組み合わせて、あそこに連絡すれば、すぐに実現できるぞ」となるわけです。1社分だけだった情報が複合的に集まり、組み合わせていくことができるという手応えを感じています。

まつもと :作家や作品の動きが、出版社の枠にとらわれずに集まってくる、ということですね。

佐渡島 :それだけではなく、周辺の情報も集まってきます。安野モヨコの作品に「ゆに子」(手塚治虫「ユニコ」のトリビュート作品)がありますが、海外から「学術論文で使いたい」という問い合わせがあったんです。「海外でそんな風に読まれているんだ」と驚いたのですが、例えばその方に「安野モヨコってどう読まれているんですか? よかったら彼女の作品を海外で紹介するのを手伝ってもらえませんか?」と話を拡げようと思ったら、できてしまうんですよね。これは講談社にいたときはなかなかできなかった動きなんです。

編集部、国内・海外のライツ担当、電子書籍部門、販売部門……1つの作品で1つの会社だけでも5~6箇所が情報を分散して持っている。作家レベルで言えばいくつもの出版社に分散しているので、それこそ情報の持ち場所がかけ算で30~40箇所くらいになってしまいます。

三枝 :そういう情報の一元化が作家のすぐ側でなされることが必要だと考えたんです。情報収集機関とか営業代理店という形ではなくて、作家に直結している「エージェントをやろうと思った理由の一つです。

かべ :コルクのようなエージェントが出版社と作家、そして読者の間に介在することによって、これまでにない価値が生まれてくる、ということですね。

佐渡島 :その通りです。