好きだからといって、ちゃんと仕事ができるわけではない ―善き書店員の告白

公開日:2014/6/16

好きなこと、やりたいことを仕事にすべきだ――。こうした風潮は、いまだに根強い。確かに、好きなこと、やりたいことをして生活をしていけるのは、大変に結構なことだ。

しかし一方で、ビジネスマンにとって、この風潮は悩みのタネにもなりうる。自分の働き方に迷いが生じている際など、「好きなことを仕事にできなかった自分」が価値のないもののようにも見えてしまうかもしれない。

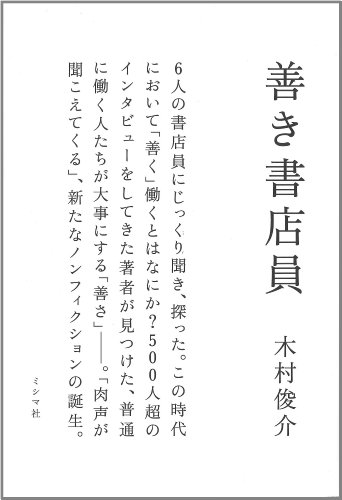

自分は今、この仕事をしていていいのか? そんな迷いが生じたとき、手に取ってみてほしい1冊が『善き書店員』(木村俊介/ミシマ社)だ。本書は、本屋で働く普通の書店員6人へのインタビュー集。彼らは、書店員になったきっかけ、現在までの歩み、書店員を取り巻く環境などに触れながら、それぞれが考える“善い働き方”について話をする。

書店員というと、「もともと読書好きな人が、なりたくてなった職業」というイメージがあるかもしれない。だが、本書によれば、彼らのすべてがすべて、もともと本が好きだったり、書店員になりたかったりするわけではないらしい。そして、仮に本が好きでも、「本が好きなこと」と「書店員として“善く働く”」ことは、すぐに結びつかないようなのだ。

「はじめに入社してしばらくというのは、本が好きだから書店員としてちゃんと仕事ができるだとかいったことはほとんど関係がなかったですよね。(中略)体が店になじんでほんとうになれるまでは、一年でも無理で、数年はかかりました」(廣文館金座街本店・藤森真琴さんへのインタビューより)

イメージと現実の乖離はどの職業にもあるが、ある書店員は自分たちの仕事を「ほぼ肉体労働ですよ」という。毎日届く書籍や雑誌を段ボールから出し、書棚のラインナップを入れ替え、カウンターでも立ちっぱなしで業務をこなす。ポップ書きなどの仕事は労働時間外。給与だって、決して高いとは言えない。

では、前出の藤森さんは、なぜ仕事を続けていったのか。きっかけは、「自分がそれまで好きだと思っていたものだけが本ではないとわかっていったこと」だった。彼女は、それまで関心のなかった分野の本を扱ううち、長く売れる本(=いい本)を見分けられるようになっていったというのだ。

「とくに、語学や学習参考書の世界はロングセラーで成り立っているのですが、以前から定評のあるこの本と、隣のあの本とは、はじめに見た時はどっちを買っても同じようだったのが“そうではない”と感じられるようになったりするのがおもしろかったんですよね。(中略)ちょこっとずつわかっていったのは、その本に対して自分が好きとか嫌いとか、自分の関心があるかどうかとかいう次元ではないところで、本として魅力的なものってあるなぁということでした。それに気づいたあたりから、仕事が急激に面白くなっていったような印象があります」

きっかけは、“小さなよろこびの発見”にすぎなかったかもしれない。だが、ここで気づかされる。自分の仕事にだって、形は違えど”小さなよろこびの発見”があり、その積み重ねこそが、自らに仕事を続けさせたのではないか、と。

6人の書店員たちが各々の過去を振り返り、今の”善き働き方”を考える。彼らの言葉には、成功者の本から得るような華々しい感銘は潜んでいないかもしれない。ただ、普通の会社員たちの働き方を描写した『善き書店員』は、きっと読み手の歩んできた過去をも照射する。そして、おそらく――「自分の仕事も捨てたもんじゃないな」と思って本を閉じられるはずだ。

文=有馬ゆえ