麻原の四女が語ったオウム真理教・地下鉄サリン事件の裏にあった一つの事実

更新日:2015/3/9

地下鉄サリン事件からもうすぐ20年が経とうとしている。営団地下鉄(現・東京メトロ)日比谷線をはじめ、都内近郊を走る複数路線の通勤ラッシュを狙った犯行。世界で初めて民間人に向けて化学兵器が使用された事件として、その報道は世界中を駆け巡った。また、日本に住む我々が身近に「テロ」の脅威を感じるきっかけとなり、当時、不審物を警戒する理由から駅構内のゴミ袋がいっせいに透明なものへと差し替えられたりもした。

事件の全容はいまだ不鮮明なままだ。各種メディアでたびたび検証、総括される報道もみられるが、情報はいたるところに氾濫している。被害者や遺族は心身ともにいまだ傷を負ったままで、何をもって「解明」「解決」とするかもみえてこない。事件の当事者であるかつて存在していたオウム真理教の教祖・麻原彰晃こと松本智津夫や実行犯とされる幹部への判決も次々と下されているが、事件の裏側で何が行われていたのか、時間の経過した今では誰かの証言に頼るのみとなっている。

「このヒトに逆らえば、たとえ娘だろうと殺されるのだ」

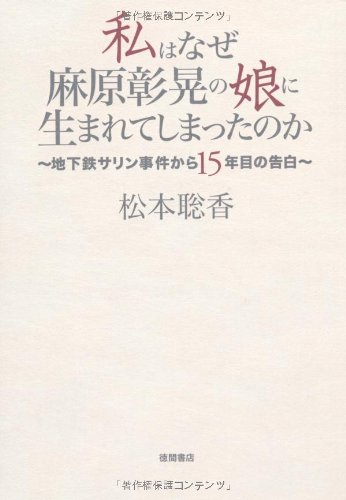

事件そのものとオウム真理教の存在を掘り下げるには、様々な視点がある。その中で教団の内部をわずかでも探ろうと、ある一冊の本を手に取ってみた。書籍『私はなぜ麻原彰晃の娘に生まれてしまったのか~地下鉄サリン事件から15年目の告白~』(松本聡香/徳間書店)である。著者は、松本聡香さん。今からちょうど五年前に出版された同書には、麻原の実娘(四女)として生まれた彼女の人生の始まりや苦悩、教団への思いが克明に綴られている。

彼女が生まれたのは1989年。教団が宗教法人として認可された年であった。静岡県富士宮市にあったという教団施設で誕生したときの様子を、伝聞により語っている。

「教団は省庁制により医学、法律、科学、教育などの専門家が揃っていましたが、弟たちのときと違い、私のときは専門医の付き添いがなかったそうです。唯一、医学の心得がある人は獣医である遠藤誠一さんだったと聞いています。遠藤さんは私が誕生したとき“神秘体験”をしたそうです。光が見える、身体が浮くような感じのするもので、これこそ多くの信者を魅了していたものでした。そんな錯覚のどこがいいのか私には理解できません。ただ少なくとも、多くの信者が“オウムは正しい”“本物の宗教だ”と信じ込んだた大きな根拠の一つだったのは間違いありません」

彼女の証言によれば、遠藤は生まれたばかりの赤ん坊に「恋心のようなものを抱いた」と語っていたそうだ。当時、遠藤は20代後半。「親子ほど年が離れた赤ん坊に恋をする」というのは信じられないと回想する一方、疑問を抱いても「修行が足りない」「グル(サンスクリット語で“指導者”などを表す言葉。教団においては麻原に対して使われていた)に帰依していない」と一蹴されてしまう空気が流れていたという。

そして、時は流れて彼女が4才を迎えたとき、家族にとって最後の住居となった第六サティアンが完成した。その瞬間は多くの人の目に焼き付いているかもしれないが、のちに麻原が逮捕されることになった教団施設である。当時の記憶を振り返る彼女だが、日常のある光景で麻原の素性を感じ取るできごとに出くわしたという。

「引っ越しを終えたばかりのある日、母がキッチンでオムレツを作っていました。姉たちはテーブルに付き、父はその後ろにある緑色の大きな椅子に座っていました。母の配膳を手伝っていたところ、柔らかいビニールの床に足を取られ、つんのめってしまったんです。床には皿が散乱し、グチャグチャなオムレツを目の前にして“また父にぶたれる”という強迫観念から“ご、ごめんなさい”と謝っていました。“この卵、どうしましょうか”と長女が父に尋ねると、父はこう返しました。“さとかに食べさせなさい”と。私は“えっ?”という声と共に、思わず父を見返しました。“破片が(卵に)混じっているので、危ないと思いますが……”とかばってくれる長女を尻目に、“いや、食べさせなさい”と父は答えました」

オムレツを口に入れた瞬間「ジャリジャリと鈍い音がした」と語る彼女。周囲には娘をかばうことなく父に追従する母、そして、無表情のままで静観した次女と三女がいる光景の中で「父はヒトが死ぬことを何とも思わないのだ。このヒトに逆らえば、たとえ娘だろうと殺されるのだ」という思いを抱いたそうだ。