戦国ゲームファンにもおすすめ! 不治の病と闘い、ひたむきに生きた戦国大名の物語

更新日:2017/11/21

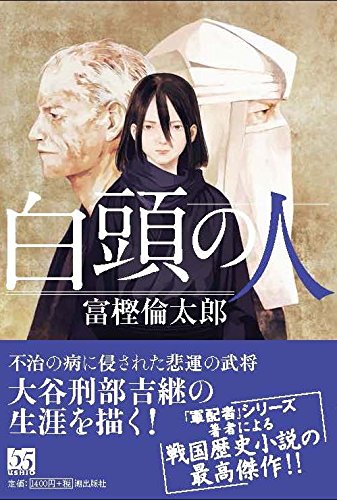

『白頭の人』(富樫倫太郎/潮出版社)は、戦国武将・大谷吉継の生涯を描いた時代小説である。

吉継は若くして豊臣秀吉に仕え、紀州征伐、九州征伐などの合戦に参加、それらの功績が認められて敦賀城主となった武将だ。ともに秀吉に仕えた石田三成との友情で知られ、秀吉の死後は旧友・三成の誘いに応じる形で、西軍として関ヶ原の合戦に参加。東軍と激しく戦った後、自刃して果てた。享年42。

また、吉継は重い病(一般にはハンセン病とされる)を患っており、その姿を隠すために白い頭巾で頭を覆っていたとされる。死の直前は、手足の自由を失い、目も見えなくなっていたというが、戦場では輿に乗って指揮をとったという。

この小説は、吉継が秀吉に仕官することになった経緯から、関ケ原の合戦における最期、そして妻との美しい後日談までを、有名な大坂城での茶会のエピソードなどを交えながら、丁寧に追いかけた350ページ超の力作だ。

作者・富樫倫太郎の得意技であるスケールの大きな伝奇的趣向はあえて封印、吉継と彼をとりまく人々との交流を、激動の時代を背景に、情感ゆたかに描きあげている。

ひたむきに生き、最後まで自分らしく人生をまっとうした男。

本書で描かれる大谷吉継は、ひと言でいうならそんなキャラクターだろう。

戦国大名といえば野心的で好戦的、スタンドプレーの目立つ人物が多いものだが、本書の吉継は違った。時代の強風に煽られながらも、芯を曲げることなく、友情と信義、そして家族を大切にして、限られた時間をひたむきに生き抜いている。

もちろん、吉継に悩みや苦しみがなかったわけではない。当然だろう。当時の医学では治療法のなかった、不治の病に冒されていたのだ。作中、愛するわが子に避けられた吉継は、わが身をはかなんで自殺を図ろうとする。秀吉のもとを去って、仏門に入ろうとしたこともある。しかし、吉継は病気のことで世間を怨んだり、不幸を誰かのせいにしたりというようなことは決してなかった。

そんな生き方は、殺伐とした時代にあって、ひときわ美しく見えたのだろう。本書の中で吉継は、石田三成、豊臣秀吉など名だたる武将たちに信頼され、冷徹な軍師・黒田官兵衛にさえ一目置かれる存在になってゆく。

「勘違いしてはならぬぞ、平馬。哀れんでいるのではない。おまえが必要なのだ。そばにいてもらわねば困るのだ。なるほど、戦なら、官兵衛に任せておけば間違いはない。(中略)戦以外のことであれば、佐吉に任せれば安心できる。(中略)何の疑いもなく、わしが信じられるのは平馬だけなのだ。今までも心から忠義を尽くしてくれたし、これからも尽くしてくれるに違いない。そういう者がそばにいてくれなければ困るのだ」

仏門に入ろうと決意した吉継(=平馬)を、秀吉が引き留めるこのシーンのセリフが、吉継の魅力をよく物語っている。損得や利害関係を超えたところにある、真心でのつながり。それが名だたる武将たちの心を動かしたのだ。

丁寧に描かれてきた周囲の人々との絆が伏線となり、クライマックスの関ヶ原へと繋がってゆく構成は、見事のひと言。吉継はなぜ不利な西軍(=石田三成の側)に加担したのか、という歴史上のミステリーにも納得のいく答えを導いている。

読んでいてひしひしと感じたのは、吉継の生き方に寄せている作者の深い共感だ。

得意の伝奇時代小説をあえて封印してまで、ストレートに吉継の人生を取りあげた理由。それはきっと、富樫倫太郎もまた三成や秀吉のように、吉継の生きざまに惚れ込んでしまったからなのだろう。あらかじめ決めていたのか、執筆中にそうなっていったのかは分からないが、作者は明らかに吉継の生き方に惹かれている。

近年では戦国時代を扱ったゲームに登場して、人気のキャラクターになっている大谷吉継。本書を読めばその人生が(不治の病に苦しんでいたにもかかわらず)友情と信義と家族愛に彩られた、あたたかなものだったこと分かるだろう。

文章は平易で、読みやすいので、初めて時代小説にチャレンジしてみようという戦国ゲームファンにもおすすめだ。最終ページを閉じた後も、吉継の優しげな姿がなかなか頭から去らない。そんな時代小説である。深い余韻をぜひ味わってみていただきたい。

文=朝宮運河