見えない部分を想像する…落語と絵本の意外な共通点 『ねっけつ! 怪談部』林家彦いちさんインタビュー【前編】

公開日:2015/5/19

当代きっての人気落語家たちの噺(はなし)が絵本となる、全10巻予定のシリーズ「古典と新作らくご絵本」の刊行が4月から始まった。その第1弾となるのが、林家彦いちさんの新作落語を絵本化した『ねっけつ! 怪談部』(林家彦いち:作、加藤休ミ:絵/あかね書房)だ。初めての絵本作りを通じ、落語と絵本には共通点や親和性があると感じたという彦いちさん。落語が絵本になった経緯や、その魅力について伺った。

————–

林家彦いち 落語家。1969年、鹿児島県生まれ。89年、初代林家木久蔵(現林家木久扇)に入門。2002年、真打昇進。新作落語を得意とし、寄席や独演会、ゲストを迎えての「彦いち 落語組み手」などを定期的に開催中。楽屋を写した『楽屋顔~噺家・彦いちが撮った、高座の裏側~』(講談社)を出版するなど趣味のカメラの腕前はプロ級。またカナダ・ユーコン川をカヌーで下ったり、アマゾン、ヒマラヤ、シルクロード、バイカル湖など世界の秘境を旅するアウトドア派でもある。

————–

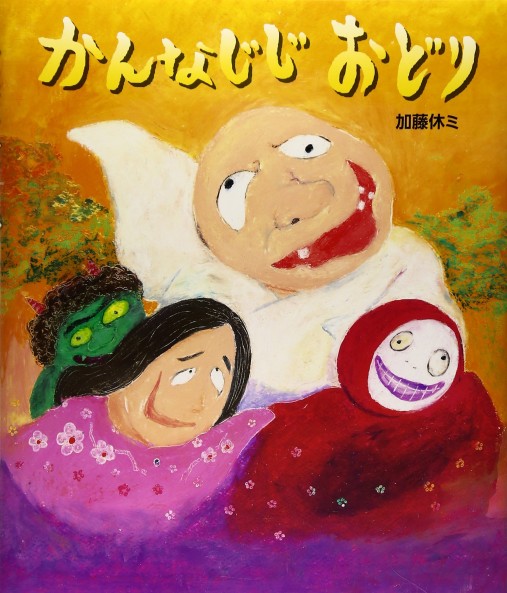

独特な画風が印象的(『ねっけつ! 怪談部』より)

圧倒的なブリとヒラメの絵が、“のっぺらぼう”になったら!?

彦いち:「『古典と新作らくご絵本』は、シリーズの編者を務めるばばけんいちさんの企画から始まったんです。ばばさんは『ざぶとん亭風流企画』というところで落語と音楽のコラボレーションなどを手がける、落語と音楽と絵本が大好きな人なんですよ。僕もばばさんの企画で、音楽グループの栗コーダーカルテットとの落語会をやったりしましたけど、落語やってる後ろでね、リコーダーがププーッて鳴って、それがなんかいい感じになったりして。ばばさんはそういう面白いことを仕掛ける人で、芸人から信頼を集めているんです。だいたい芸人にニコニコ近づいてくる人って、胡散臭い人が多いんですよ。それを芸人はね、見てすぐわかるんですよ、“コイツはまずいな”って(笑)。でもばばさんはそんな人じゃなくて、楽しい企画をやって、素直にニコニコしてるんです。そして楽しく打ち上げる(笑)。しかも絵本のコレクターで、そんな人が“落語を絵本にしたい”と僕に真っ先に声をかけてくれて、“他にはこんな人に頼もうかと思ってる”とも言っていたので、当初からシリーズにしようと思っていたみたいですね」

信頼を寄せる人からの依頼ということもあり、二つ返事で引き受けたという彦いちさん。どの噺を絵本にするかという打合せを繰り返す中、絵本にしやすいものではなく、何度も高座でやっている代表作『熱血怪談部』にしようと決めたという。

彦いち:「僕も思い入れがあって、よくやる噺ですから、どういう絵になるのか見たかったというのもありましたね。それから具体的に話が進み始めて、最初は妖怪の絵が得意な方に頼もうかということになったんです。でも僕は妖怪を描くのが得意な人じゃなくて、妖怪慣れしてない人に描いてもらった方が面白いなと思ったんです。なんでか理由はわからないんですけど、そう思ったんですよ。そんな時に出会った絵本が『おさかないちば』(加藤休ミ/講談社)だったんです。ブリとヒラメの絵が良くてねぇ、この人に『熱血怪談部』に出てくる“のっぺらぼう”をぜひ描いていただきたいなと思ったんです」

その人こそ本書で絵を担当することになった、クレパスとクレヨンを使った大胆な色使いで食べ物などをリアルに表現するのが得意な作家・加藤休ミさんだった。実は加藤さん、そのとき『かんなじじおどり』(加藤休ミ/BL出版)という妖怪たちが主人公の絵本を描いている最中だったのだが、彦いちさんは当時そのことをまったく知らなかったという。そう、その目に狂いはなかったのだ!

彦いちさんは「プレイヤーは一度聞いた方が100倍わかる、聞いてもらうなら早い方がいい」という思いから、加藤さんが顔合わせのために来た寄席で、夏にやるのが定番の『熱血怪談部』を、11月にもかかわらず高座にかけることにする。

彦いち:「もう寒い時期だったんですけど、“えー、色んな話がありまして…この時期ですがお付き合いください”ってな感じで、お客さんも楽屋も“おいおい、この時期に怪談話かよ!”と(笑)。でもそれで休ミさんに噺がドンッと伝わったんですよ。そしたらラフがあっという間に上がってきて、それがほぼ今の絵本の状態だったんです。最初に絵が上がってきた時は“楽しい~!”と思いましたね。だって楽しいのが一番じゃないですか。この噺もそんな先生がいたらいいのにな、面白いのにな、という思いで作ったものだったので、絵本でも楽しさが広がった方がいいんですよ。その後、休ミさんは描けば描くほど絵にいっぱい小ネタを入れてきたりしてね、面白かったです」

『熱血怪談部』の舞台は、とある学校。そこには「怪談部」という怖い話をするという一風変わった部活があり、流石(ながれいし)という熱血指導を行う先生が新しい顧問としてやって来る。体育会系で融通のきかない流石先生は、着任挨拶もそこそこに生徒をビシビシ鍛えた後、校内の見回りへ。するといるわいるわ、たくさんの妖怪や幽霊たち! しかし流石先生はそれらの出現にビクともせず、同じように熱血指導を行っていく。そして…最後の最後に衝撃のオチが! という噺だ。

子どもから大人まで幅広く伝わる「絵本」の魅力

数十分に及ぶ長さの落語を短くまとめる作業を繰り返し、さまざまなアイデアを盛り込みながら完成した絵本『ねっけつ! 怪談部』。対象年齢は小学校低学年以上とあるが、彦いちさんは「対象については特に考えていなかった」と語る。

彦いち:「僕にまず出来るのは、自分の頭の中とかやれること全部を出すことだけ。僕自身が絵本をどの対象へ持っていくと考えたら、たぶん思い切れないですよ。ジャンプできない。“のっぺらぼう、そんなに大きくなくていいんじゃない? 子どもが怖がったら大変だし、怖がってケガでもしたら大変…コンプライアンスもある(笑)。まあそれは冗談だけど、僕らはジャンプすることと、吐き出すことしか出来ない。そうすることで、画家さんもこういう思い切った絵で応えてくれる。それから子ども寄席では、子どもたちは“今日の落語面白かった。変な顔してたから!”とか“お団子食べるところがよかった”と、ストーリーじゃないところに反応するんですよね。だからのっぺらぼうとか、こういう振り切れたものって、ちゃんと子どもたちに届ければ、届くんじゃないかなと思うんです。それから人は背伸びをしますからね。それはどんなに小さい子どもであっても、知らないものに対して知ろうとするじゃないですか。なんだろう、なんだろう、これはどういうことなんだろう、って興味を持ってもらうのが大事なんですよ」

そして「落語は難しそう」と敬遠している大人にも届くというのも絵本の魅力、と彦いちさん。

彦いち:「『ねっけつ! 怪談部』のような噺も落語なんだ、って思ってもらえるんじゃないですかね。僕が十代の頃、(三遊亭)圓丈師匠の新作落語の本が出てたんですよ、読み物として。でもそれって自分が持っていた落語のイメージと全然違うもので、例えば『ぺたりこん』という噺では、窓際社員の人の手が会社の机から取れなくなっちゃうんですよ。そうすると“じゃあ君は机になりなさい”と言われてしまうんです。当時の僕は“これがどうやって落語になるんだ?”と思いました。でも気がついたら、いま僕もそれを大いにやっている派になってるんですけど(笑)。この絵本を入口にして落語を聞いてみたい、こういうのもあるんだって興味を持ってもらえるのもうれしいことですよね。それから『熱血怪談部』を聞いたことがある人も、絵本になったらどうなるんだろうと思ってもらえるでしょうしね。落語って聞いた人の頭の中に映像が浮かぶものなんですけど、人それぞれ感じ方は違う。だから“あの噺をどう絵本にしたんだろう”って興味を持ってもらえたらいいなというのもあって、この噺を絵本にしたってところもあるんですよ」

『ねっけつ! 怪談部』林家彦いちさんインタビュー【後編】へ続く

取材・文=成田全(ナリタタモツ)

林家彦いちさん