美男美女、人生最後のセックスは切腹の余力を残して終了!? ―三島由紀夫『憂国』|連載第3回

更新日:2015/6/27

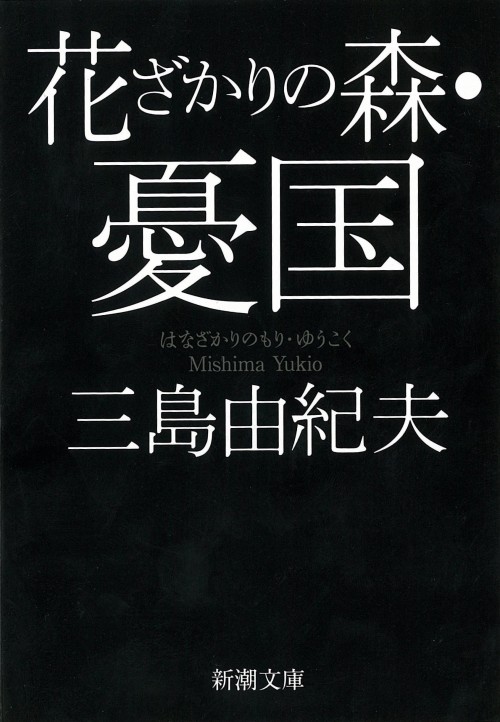

「愛おしき変態本」第3回は、三島由紀夫の『憂国』をお届けする。昭和の時代を生き、ノーベル文学賞候補ともいわれた日本を代表する作家のプロフィールを紹介しよう。

みしま・ゆきお 1925年(大正14年)東京市四谷区出身。本名は平岡公威。41年、学習院中等科在学中に『花ざかりの森』を雑誌に発表、この時「三島由紀夫」のペンネームを初めて使う。47年東京大学卒業後、大蔵省に入省。48年に退職し、49年に発表した『仮面の告白』で新進作家として注目を集める。『禁色』『潮騒』『金閣寺』『鏡子の家』『豊饒の海』などの小説や『サド侯爵夫人』といった戯曲や歌舞伎、エッセイ、評論など数多くの作品を発表。また作家以外にも俳優、モデル、歌手など多方面で活躍した。1970年(昭和45年)11月25日、自衛隊市ヶ谷駐屯地を訪問して自衛隊の決起を促す演説を行い、その後割腹自殺を遂げた。

三島というと「絢爛たる美文」「次から次へと繰り出される華麗なるメタファー」「濃厚で濃密な描写」といった先入観から、高尚・スノッブ・ハイブローでなんだか近寄りがたい、と思われるかもしれない。確かにそうした面は否めない…のだが、そんな人にこそ読んでもらいたいのが、文庫本で30ページあまりの『憂国』だ。その理由は、三島本人が解説でこのように書いていることにある。

かつて私は、「もし、忙しい人が、三島の小説の中から一編だけ、三島のよいところ悪いところすべてを凝縮したエキスのような小説を読みたいと求めたら、『憂国』の一編を読んでもらえばよい」と書いたことがあるが、この気持には今も変りはない。

物語の舞台は1936年(昭和11年)2月26日に起きた「二・二六事件」だ。登場人物は近衛歩兵第一聯隊に勤務する武山信二中尉(30)と、その妻・麗子(23)。結婚式に出た人はもちろん、写真を見ただけでビックリしてしまう人がいるほどの美男美女の夫婦だ。そんな二人、なかなか激しかったようで…

二人とも実に健康な若い肉体を持っていたから、その交情ははげしく、夜ばかりか、演習のかえりの埃だらけの軍服を脱ぐ間ももどかしく、帰宅するなり中尉は新妻をその場に押し倒すことも一再でなかった。麗子もよくこれに応えた。最初の夜から一ト月をすぎるかすぎぬに、麗子は喜びを知り、中尉もそれを知って喜んだ。

まだ明るい内から汚れた軍服姿の夫に押し倒されてもまったく嫌がらずに受け入れる…どころか感じてしまう美人妻。さらには口答えせず、軍人の妻たる者は…という夫の訓戒には黙って懐剣を見せる(死ぬ準備は出来ているという意思表示)など、戦前の軍人の妻の鑑のような女性だ。

しかし結婚して半年も経たずに悲劇が訪れる。帝都にしては珍しい雪の降る朝、青年将校たちによるクーデター「二・二六事件」が勃発、軍を招集するラッパの音を聞いて跳ね起きた中尉は、軍服を着て聯隊へ駆け出していく。麗子はひとり家に残るが、夫の顔に死の決意があったことを見て、身の回りの品を片付け始める。そして昔愛していた陶器製の小さな動物の置物を手にするが、「今は愛した思い出を愛しているにすぎないので、心はもっと烈しいもの、もっと狂おしい幸福に充たされている」ことを感じる。

……しかも麗子は、思うだにときめいて来る日夜の肉の悦びを、快楽などという名で呼んだことは一度もなかった。美しい手の指は、二月の寒さの上に、陶器の栗鼠(りす)の氷るような手ざわりを保っているが、そうしているあいだにも、中尉の逞しい腕が延びてくる刹那を思うと、きちんと着た銘仙の裾前の同じ模様のくりかえしの下に、麗子は雪を融かす熱い果肉の潤いを感じた。

夫との幸せな「日夜の肉の悦び」を思い出して「熱い果肉」がビッチョンコ(!)になってしまう麗子。しかしラジオで事件の全貌を知り、決起した中に夫の親友の名があったことから、もう夫は帰ってこないだろうと覚悟を決める。しかし2日後の28日夕方に夫が帰宅、ハンサムな顔は無精髭で覆われ、別人のようにやつれていた。自分と同じ皇道派である仲間に決起に誘われなかったこと(新婚なので遠慮されたらしい)、そして明日にはその仲間を討ちに行かねばならないがそんなことはできない、という気持ちに引き裂かれそうな中尉は「俺は今夜腹を切る」と言う。すると妻は少しもたじろがずに「覚悟はしておりました。お供をさせていただきとうございます」と受け入れる。現代の感覚だと「えーなんで?」だろうが、戦前の日本というのはそういうものだったのだ。

中尉はこの顔が死に顔になるから見苦しい剃り残しをしないように、と風呂で丹念にヒゲを剃る。そして「この晴れやかな健康な顔と死との結びつきには、云ってみれば或る瀟洒(しょうしゃ)なものがあった」というほど、死を想いながら鏡の中の自分にうっとりウキウキ状態。それにしても瀟洒なんて、最近では不動産の広告くらいでしか見ない言葉…(ちなみに『大辞林』によると「さっぱりして気がきいているさま。あかぬけているさま」)。中尉は自分の後に風呂へ入った麗子を待ちながら、布団の上でじっと考える。

窓の外に自動車の音がする。道の片側に残る雪を蹴立てるタイヤのきしみがきこえる。近くの塀にクラクションが反響する。……そういう音をきいていると、あいかわらず忙しく往来している社会の海の中に、ここだけは孤島のように屹立して感じられる。自分が憂える国は、この家のまわりに大きく雑然とひろがっている。自分はそのために身を捧げるのである。しかし自分が身を滅ぼしてまで諌めようとするその巨大な国は、果してこの死に一顧を与えてくれるかどうかわからない。それでいいのである。ここは華々しくない戦場、誰にも勲(いさお)しを示すことのできぬ戦場であり、魂の最前線だった。

そして2人はお互いの裸を「お名残」として見せ合うなど激しく愛し合うのだが、そこは三島由紀夫、華麗なる文章によって描写されているのでご安心(?)を。やりまくりたい気持ちを抑え、切腹のための余力を残して行為終了。再び身を清めた後、中尉は軍服、麗子は白無垢に着替え、遺書をしたためる。そしてお互いの美しさ、死ぬ悦びを感じている様が描かれるのだが、かなり異様な雰囲気だ。そしてついに中尉は軍刀を手にして腹をかっさばく。切腹を見届けて欲しいと頼まれた麗子は血まみれの夫を凝視するのだが、この切腹シーンは詳細な描写がかなり続くので、グロいのが嫌いな人にはちょっとツラいかもしれない。そして麗子は壮絶に果てた夫を見届け、家の中を点検し、自分の喉を懐剣で突くところで物語は終わる。

この作品を発表した1960年頃から三島には死の影が感じられるようになったといわれているが、その後本作は1965年に制作・監督・脚色・主演・美術と三島自らがそのほとんどを手がけて映画化している。セリフのない(何かはしゃべっているが音は音楽のみで聞こえない)、そのほとんどが切腹シーンという短編なのだが、小説だけでは飽きたらず、自分でやってみたくてしょうがなくなったのだろうか?

『憂国』は、物語自体は単なる二・二六事件外伝であるが、ここに描かれた愛と死の光景、エロスと大義との完全な融合と相乗作用は、私がこの人生に期待する唯一の至福であると云ってよい。しかし、悲しいことに、このような至福は、ついに書物の紙の上にしか実現されえないのかもしれず、それならそれで、私は小説家として、『憂国』一編を書きえたことを以て、満足すべきかもしれない。

三島は自著解説で『憂国』についてこう語っているが、「人生に期待する唯一の至福」を映像化し、さらに1970年には実行に移してしまったことになる。三島が切腹に魅せられていたという話は有名だし、『仮面の告白』には幹に縛られて矢が体に刺さっている『聖セバスチャンの殉教』という絵に大興奮して精通するというシーンがあって、後年自身がセバスチャンとなって同じ構図で撮影までしている(『男の死』というタイトルとテーマで、カメラマンは篠山紀信。数点のみ写真が公開されたが写真集は未発売)。

大尉が「魂の最前線」と感じた『憂国』のモノローグ部分はまるで三島の遺書のようだが、昭和40年代に書かれたエッセイ『「表面」の深み』にはこんな記述がある。

男性には次のような、美の厳密な法則が課せられている。すなわち、男とは、ふだんは自己の客体化を絶対に容認しないものであって、最高の行動を通してのみ客体化され得るが、それはおそらく死の瞬間であり、実際に見られなくても「見られる」擬制が許され、客体としての美が許されるのは、この瞬間だけなのである。(中略)このような、美を媒介する最高の行動の瞬間に対して、言葉はいかに近接しても、飛行物体が永遠に光速に達しないように、単なる近似値にとどまるのである。

この「行動を通しての客体化」とは「特攻隊の美」がそうであり、それは男性からも「超エロティックに美と認められる」と三島は語っている(なんだかあのベストセラー作品を思い出してしまうが)。

作品発表から10年をかけて「行動を通しての客体化」と「最高の行動の瞬間」を実行した三島は、山本常朝によって書かれた『葉隠』の「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり」を引用して大義や華々しい死について語ったり、1967年には『葉隠入門』という評論も書いている。誰になんと言われようと、どう思われようと、最後まで自分の「美学」を貫き通す。しかも惹かれる人がかなり少ない「切腹」という妄想を現実にしたことは、立派な変態といえるのではないだろうか。

ということで次回「第4回」は、三島が戯曲化した作品『黒蜥蜴』の生みの親である江戸川乱歩の作品を紹介します。

文=成田全(ナリタタモツ)

【著者プロフィール】

成田全(ナリタタモツ)

1971年生まれ。イベント制作、雑誌編集者、漫画編集者などを経てフリーとなり、インタビューや書評を中心に執筆。文学・自然科学・音楽・美術・地理・歴史・食・映画・テレビ・芸能など幅広い分野を横断した知識や小ネタを脳内に蓄積し続けながら、それらを小出しにして日々の糧を得ている。現在は出身地である埼玉県について鋭意研究中。