「おなごのしごとたい」 海の向こうで春を売った「からゆきさん」を翻弄した時代の変化とは

公開日:2015/7/9

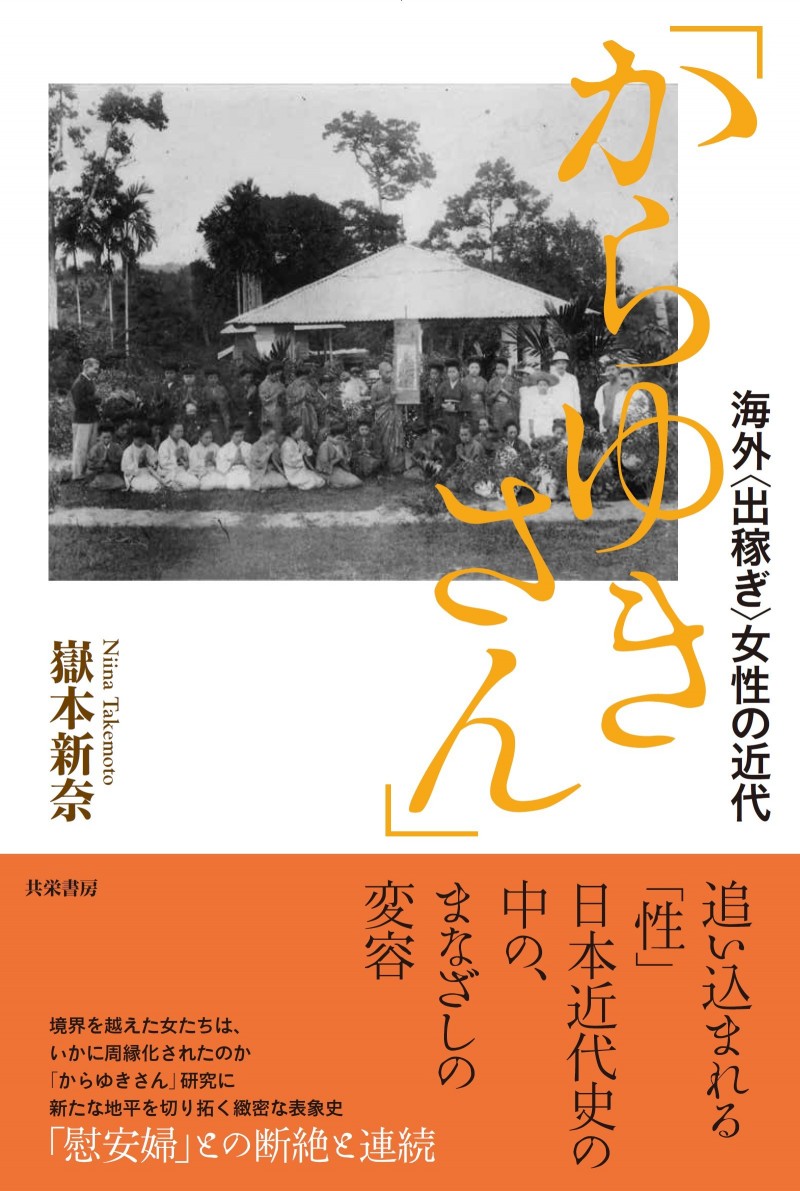

お金のために身体を売る、売春。現在の日本では違法行為に当たる。しかし、この行為が違法になったのは、昭和33年(1958)に「売春防止法」が施行されて以来のこと。売春は、このときまで、国家権力からのおとがめは一切ない行為であった。こうした中、幕末から明治期を経て大正中期、多くの女性たちが、売春をするために、海外へ出ていった。彼女たちの実像に迫ろうとした書籍、「からゆきさん」海外〈出稼ぎ〉女性の近代』(嶽本新奈/共栄書房)<から、海を渡って春を売った女性たちについて紹介しよう。 本書のタイトルのとおり、当時、海外に売春をしに行く女性は、「からゆきさん」と呼ばれ、北はシベリア、中国大陸や東南アジア諸国を経て、南はインド、アフリカ方面にまでの広範囲にわたった。そもそも、あまり知られていないが、売春以外の海外への一般的な出稼ぎは、鎖国が解かれると同時に始まっていた。近代史を学ぶと、欧米文化を学びに行く留学生のことは出てくるが、実は、彼らをはるかに上回る人数の一般人が、国境を越えて商売をしていたのだ。人の移動があれば、夜の営みも移動する。商売として身体を売る女性たちもここに現れ、海外で活動する日本人と現地の人を客にした。 「からゆきさん」となる女性たちは、家の貧しさから親に売られた娘や、奉公先を逃げ出してきた者たちだ。日本で身体を売るより海外のほうが多く稼げると聞かされ、斡旋業者の仲介で海を渡ったのだ。 明治19年(1886)生まれの島木ヨシは、天草地方の炭坑で6人の兄弟と共に育った。炭坑の不況のため、19歳の時にシンガポールに渡り、5年ほど“仕事”をした。勤務中に聞いた噂「上海の方がつとめが楽で金になる」を信じ、上海へ密航。イギリス人が経営する、外国人相手の爪磨きとマッサージを行う店に住み込んだ。その後、マッサージ店として独立を果たし、日本人の女性2人を雇うまでになった。 老年、故郷の天草に戻って暮らす島木ヨシに、当時の事を取材したときの言葉が記録に残る。「働きにいったちゅうても、おなごのしごとたい」――。取材した者は、尊厳を踏みにじられる辛い経験だっただろうという前提で取材したのだが、彼女の態度は実にあっけらかんとしたものであった。 一口に「からゆきさん」といっても、そこにはさまざまな人生がある。だから、彼女たちが、当時の自分の“仕事”をどう思っていたのかは、一概には言えない。それを踏まえた上で、著者の嶽本氏は、彼女たちが海外へ出ていった時期は、“売春が世間からどのように見られるか”が変化していった時期であることに注目する。それは、彼女たちが、自分の“仕事”をどう見なすかの価値観が変化していくことにつながるからだ。 開国して欧米のキリスト教的な価値観が入ってくるまで、日本は、性意識がとても大らかだった。家族を養うために身売りをすることは孝行として賞揚され、遊女になっても、身請けされれば一般社会に戻ることができた。一方、純潔を重んじるキリスト教文化圏では、一度娼婦となった者は、一般社会に戻ることが許されず、世間から一段低い者として扱われた。「からゆきさん」の活動時期は、こうした、欧米の売春行為を蔑む見方が入ってきて、一般庶民に根付く時間の幅と重なるのだという。 そのため、年代が新しくなって海を渡った者ほど、“仕事”によって心に傷を負う者が多く、精神に異常をきたしたまま死んでいく者もいた。海外には孝行娘として出ていったものの、帰ってきたら社会から除け者扱いという者も多くいた。前に挙げた島木ヨシは、比較的早い時期の「からゆきさん」である。そう考えると、彼女のあっけらかんとした言葉も、あながち嘘や強がりではないのかもしれない。 「からゆきさん」を追いかけて見えてくるのは、世間から売春者への、まなざしの変化だ。加えて、人は自分自身を評価するとき、どうしても周囲の目に翻弄されてしまうことも垣間見える。世間から劣った者として扱われる状態が長く続くと、自分で自分のことを蔑んだ存在として捉えてしまう。そんな悲しい人間のさがは、私たちも同じではないだろうか。

文=奥みんす