【小保方晴子氏『あの日』レビュー】描かれていたのは、少女マンガ的な半生とある人物への怒り

公開日:2016/1/29

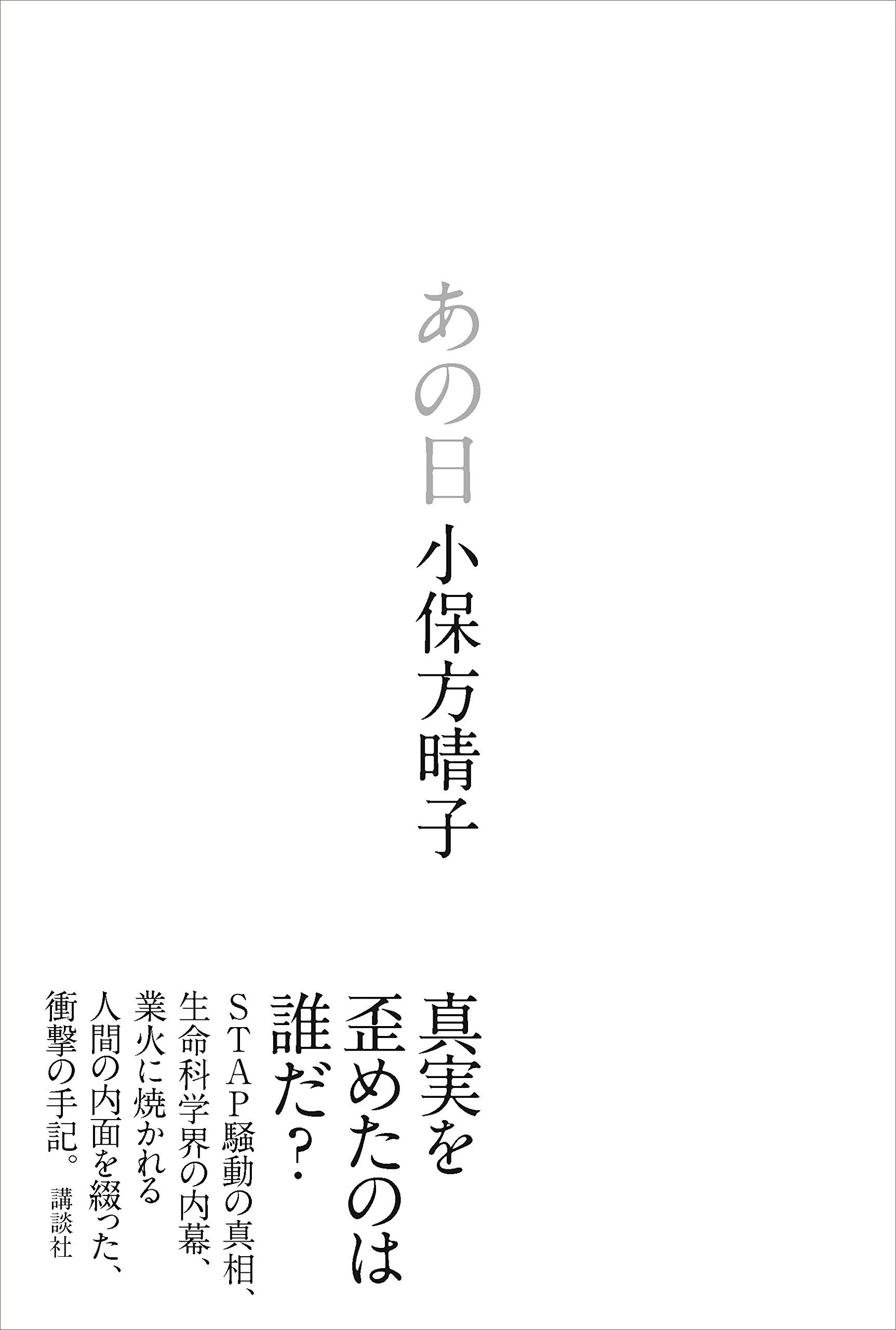

真っ白な表紙に、センス良く配置された書体で「あの日小保方晴子」と書かれている。まるで名刺のようなデザインだ。だが悲しいかな。流通時についたのか、書店に平積みにされた本の2割程度がうっすらと汚れていた。なるべくきれいなものを選んで、レジに持っていくことにした。

小保方晴子さんが手記『あの日』(講談社)を出版するという情報が、インターネット上に出回ったのは発売前日の1月27日。よくリークされなかったと関心しつつも、ちょうど甘利経済再生担当相の現金授受&接待疑惑で沸いていたこともあり、もはや「そういえばSTAP細胞って、結局なかったんだよね……?」程度の気持ちしか持てなかった。そもそも「あの日」って、一体いつのこと?

ページをめくるといきなり「あの日に戻れるよ、と神様に言われたら、私はこれまでの人生のどの日を選ぶだろうか。一体、いつからやり直せば、この一連の騒動を起こすことがなかったのかと考えると、自分が生まれた日さえも、呪われた日のように思えます」とあった。……。

さらに進めていくと、STAP論文指導者で、小保方さんの研究を支えるも2014年8月に自死した笹井芳樹氏をはじめ、守り抜いてくれた弁護士や医師など「私の先生」への謝辞が述べられていた。共同研究者だった、山梨大の若山照彦教授の名前はない。フツーなら巻末に後書き形式で述べることが多い謝辞が、前書きの段階で来るとは。表紙の清廉さとは裏腹に、どろどろした雰囲気が漂っている。

全253ページの構成は大まかにわけると3つだ。まずは「全国模試での成績を見ても首都圏で最難関の国立大学付属高校等への合格は確実」にも関わらず受験に失敗し、無念の高校進学から早稲田大学をAO入試で合格したなど、自身の生い立ちについて書かれている(といっても、プライベートな話はほとんどない)。

早稲田ではラクロスに励みつつも希望していた研究室に所属でき、卒業後は東京女子医大で再生医療を研究する。そこではラットを使って研究していたが、麻酔をかけて組織を採取し、低温になったラットを手のひらで包み込んで「どうか生きてください」と祈り麻酔から覚めるのを待っていたことに触れている。この時小保方さんは、「ラットがピクピクと動きを取り戻すのを見ると、ほっとした気持ち」になったそうだ。

またある時は研究指導者のもとにボストンから来客があり、夕食会に同席したものの、普段は飲まない酒を注がれるままに飲み、畳の上で寝てしまった。会がお開きになり起こされるやいなや「アメリカに行きたい!」と言うと、その場でハーバード大の先生が名刺をくれた。留学費用が不安だったものの、早稲田と女子医大の先生方などが「私のために動いてくれた」そうだ。……なんというか終始、少女マンガによくある「優しくていつも一生懸命。だけどちょっとドジっ子のあたしが、持ち前のポジティブさでチャンスをつかんじゃった★」的なにおいが感じられてならない。

次は東京女子医大からボストンのハーバードメディカルスクールに留学し、3人のエリート女子との交流や指導教員のチャールズ・バカンティ教授との出会いなどが描かれている。

アメリカで「スフェア」という細胞塊がストレスによってOct4という遺伝子が発現することを確認し、心臓が高鳴った。しかし自身の研究にそっくりな研究を、東北大学に先に発表されて気落ちする。そこでキメラマウス作りに挑戦して答えを見ようと、帰国後は理化学研究所の扉を叩いた。ここからSTAP論文発表に繋がっていく、という一連の流れが説明されている。

しかしこのあたりは「ポリメラーゼ連鎖反応」やら「スポアライクステムセル」やら、専門用語の羅列が続く。高校時代、理科の成績がたったの2だった私には、正直面白さを感じられない。文章も日々起きたことや人名をただ並べているので、「日記か!」と言いたくなるが、小保方さんの本業は物書きではない。なのでこれは仕方がないのかもしれない。

そして残り約110ページを、STAP論文のねつ造やデータの改ざんが指摘され、科学者としての未来が暗転した「STAP騒動」について割いている。ここで主に書かれているのは、研究を主導していたのは若山照彦教授だったにも関わらず「全部小保方のせい」にされてしまったこと、理研の中の誰かが、彼女に不利な情報をマスコミに逐一リークしていたこと、NHKや毎日新聞をはじめメディアに連日追い掛け回され、心身共に疲弊してしまったことへの恨み節だ。とくに『捏造の科学者――STAP細胞事件』(文藝春秋)で2015年度の大宅賞を受賞した、毎日新聞の須田桃子記者に対しては、「「取材」という名目を掲げればどんな手段でも許される特権を持ち、社会的な善悪の判断を下す役目を自分が担っていると思い込んでいるかのようだった」と名指しで批判している。

しかしそれ以上に強く言及しているのは、ある時「僕ばかり成功してごめんね。フフフ」と小保方さんに向かって言った、若山照彦教授についてだ。共同研究者の先輩にハシゴを外され、「捏造の科学者」として1人、いかに奈落に突き落とされていくか。詳細な描写のなかに、「悪いのは私なのか!」という怒りが込められているの読み取れる。

誰がウソをついていて、誰が真実を述べているのか。STAP細胞が実用化する可能性は全くないのか、まだほんの少しでも残されているのか。残念ながら同書を読むだけでは判断つきかねる。しかし小保方さんが「科学ってもっと優雅なものだと思っていた」と言うと、「やっぱりお前はバカだな。こんなどろどろした業界なかなかないぞ。もうやめろ」と答えた理研の相澤慎一氏の言葉から、堕ちた奈落の深さが感じられる。そのぞっとするほどの深みは、決して簡単に這い上がれるものではない。そんな後味の悪さが、この本の一番の特徴なのかもしれない。

文=玖保樹 鈴