読後、とにかく膝がふるえる――アメリカの対テロ戦争「戦慄の内幕」を語った貴重な証言

公開日:2016/5/17

読後、とにかく膝がふるえる。

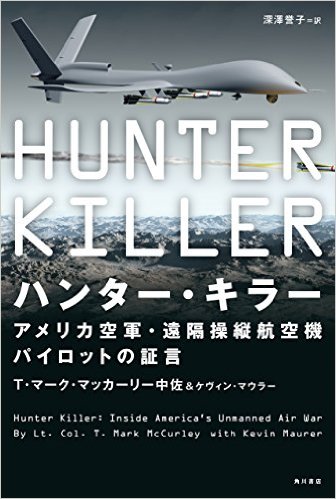

本書『ハンター・キラー アメリカ空軍・遠隔操縦航空機パイロットの証言』は、アメリカの戦いの「戦慄の内幕」を語った貴重な証言であるが、軍人の苦しみにみちた声でもある。

証言者マッカーリー氏は、退役アメリカ空軍パイロット兼元情報将校。「ドローン」(無人操縦機/アメリカ空軍はこの呼び名を嫌うらしいが…)の遠隔操縦にも携わる。アルカイダを1400人殺し、「白い悪魔」と恐れられていた。

「ドローン」といえば、日本では2015年4月の東京・永田町の総理大臣官邸屋上落下事件、2015年9月の国宝姫路城天守閣激突事件や、通信販売アマゾンが商品配達に利用を検討しているなどの話題が想起される。

イラクでの戦闘では、爆撃機による「ピンポイント」の正確な攻撃がメディアで取り上げられたが、現実にはそれどころではない。爆撃機とはくらべものにならないほど小さな「ドローン」が、攻撃までできるようになっていたのだ。しかも操縦するのはアメリカ本土! 万一気づかれて敵に撃ち落とされても、痛くもかゆくもない。テレビゲームのように、敵の動きを正確にとらえ、しとめることができる。戦闘地域から1万キロ以上離れたアメリカの地から、遺体の真上を通過して、焼け焦げた死体などの詳細まで確認することができるのだ。実に冷酷。操縦するパイロットは、アフガニスタンなど遠くの地で敵が殺された残像を頭に抱えたまま、ラスベガスのネオン街を運転したりしつつ、自宅への帰路に就くのだ。

テクノロジーの進化は、とんでもないところまできているようだ。ことに戦いの現場では……本書ではその詳細が手に取るようにわ かる。「戦いの様相」は激変している。

たとえばアフガニスタンである敵を追った時は、偵察任務で親近感まで覚えてしまったという。ターゲットの顔はもちろん掌握済み。「ドローン」により、家族を監視していた時間も長く、子どもの外見も通学路もわかる。妻がどうやって洗濯するかも、どこで夕食の材料を買うかも知っていた。ターゲットがテロリストでアメリカ人を殺そうと企んでいる敵であることは理解できるが、普通の生活をする人間であることも意識せざるを得ない。結局ターゲットは陸上チームが放った催涙ガスにより、拘束された。

だが、戦いが人を殺すことが目的なことに変わりはない。現場から1万キロ以上離れているので殺傷行為から精神的に距離を置けると思われがちだが、実際には逆。距離が近すぎるのだ。あまりにも多くのことを知ってしまう上に、敵を撃つ際にはズームインして相手をモニターに大きく映し出すことができる。実際に顔をつき合わせているわけでも自分の命を狙われるわけでもないので、命を賭けてのバトルという状況にはならない。自分たちは決して殺されることがない一方、相手の生存チャンスは限りなくゼロ。殺してしまうと、パイロットが自分の犯した罪の重大さに苦しむことに変わりはない。「俺は一体何をしてしまったんだ」という苦しい叫びが絞り出される。

生身の人間とテクノロジーの進化のせめぎあい――これが痛いほどひりひりと感じられる。「ドローン」はすでに対テロ戦争の主役なのである。

文=塩谷郁子