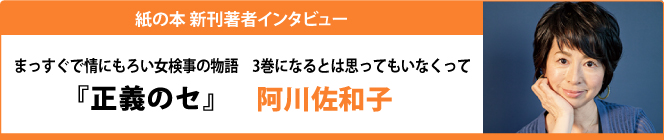

まっすぐで情にもろい女検事の物語 3巻になるとは思ってもいなくって

更新日:2013/12/4

昨年刊行した新書『聞く力』が130万部のベストセラーに。

「どうして売れたのかって聞かれても、自分ではわかりません」

気取りのない笑顔で肩をすくめてみせる。

あがわ・さわこ●1953年東京都生まれ。99年檀ふみとの共著『ああ言えばこう食う』で講談社エッセイ賞、2000年『ウメ子』で坪田譲治文学賞、08年『婚約のあとで』で島清恋愛文学賞を受賞。著書に『スープ・オペラ』『屋上のあるアパート』など多数。12年に刊行した初の新書『聞く力』がベストセラーとなる。

ヘアメイク=冨永とも子 スタイリング=中村抽里

衣装協力=ワンピース4万3000円(マレーラ/三喜商事 ☎03-3238-1554)、カーディガン2万7300円(プレンティ バイ トレイシー リース/トレイシー リース ニューヨーク表参道ヒルズ店 ☎03-5775-3533)、ネックレス2万1000円(リュクスドクール/クークロワッサン ☎03-5793-5150)、ピアス1万2075円(メデゥスィン ドゥース/goldie H.P.FRANCE〈本社〉 ☎03-5778-2022)

「サッカーの試合でどうしてあの時、あんなに調子よく勝てたのかって分析すれば、いろんな小さなことの積み重ねだったりする。本もそうで、やっぱりチーム戦だと思うんですよ。新書で出すっていうのは私にとっては初めてのトライアルだったので、とにかくああしろこうしろっていうノウハウ本にはしたくないなと。具体的なエピソードを重ねていこうということは意識しました。それを新書にしては読みやすいって読者が受け入れてくれたというのもあるだろうし、出版社の営業の方が反応してくれたというのもあるだろうし、オビをたけしさんが書いてくださったというのもあると思うし、いろんなタイミング、いろんなチームワークが積み重なった結果ですよね」

『週刊文春』の対談も21年目。

「この間、プロインタビュアーの吉田豪さんと対談した時に言われたんですけど、吉田さんが“僕はあなたの本をこれだけ読んでます。僕はあなた以上にあなたを知ってるかもしれない”って攻め方をするのに対して、アガワは“すみません。最低限の準備はしてきましたけど、実はよく知らないんです”ってところから入りますよねって。別に戦略ではないけど、言われてみれば確かにそうで、窮鼠猫を噛む系と言いますか(笑)」

作家の吉永みち子は〈今、学校でも会社でもコミュニケーション能力が非常に問われているけれども、どう自分が発信するか、発信力ばかりにウエイトが置かれたノウハウ本が出てる中で『聞く力』は相手が発信したことを聞いて受け入れる力もコミュニケーション能力にとって大事なことだということが書かれている〉と評したという。

「あ、そうかと。書いた本人が気づかされたところがあるんです。つまり発信しても発信してもダメな時は、ただ黙って聞いてりゃいいんだってことを書いた本として受け入れられたのかもしれないなと」

小説も、登場人物と一緒に歩きながら作っていくんです

「人間って本当にちっちゃなことでかちんときて、ちっちゃなことで嬉しく思ったりするので、なるべくそれに気づいて面白いなと思うことも大事ですよね」

小説を書く時も、この姿勢は変わらない。

「こう言ったらなんですけど、私は小説というかたちで世の中にこういうことを伝えたいとか訴えたいという気持ちはさらさらないんです」

「書けない」「書けない」と唸っていた時に、友人から「書きたいものがないなら書かなきゃいい」と言われ、ショックを受けた。何か表現したいものを持たなきゃいけないんじゃないかと悩んだこともあったという。

「でもどう考えても、そんなものは自分にはない。だったら、ないってことに決めようと」

そんなふうに自分をスッとゼロに置けるところがこの人の凄さではないか。受け身の達人。そうして大上段の大義名分より、人間なら誰しも感じるちっちゃな喜び、ちっちゃな哀しみを積み重ねるように描いていく。

「角川で小説を連載するのは初めてだったんですが、なかなかこれというアイデアが浮かばない。編集者って偉いよね。いろいろ提案してくださるんだけど、どうもピンとこなかった時に、私は50でゴルフを始めたんですけど、ゴルフ仲間の紹介で仲良くなった女性がナント、検事だったんです。もしこれが事件を通して取材した人だったら、立派だな、大変な職業だなで終わったかもしれない。でもゴルフを一緒にやると、その人のダメなところもいっぱい見えてくるでしょ(笑)。ああ、この人もこういう弱点があるのか、これが検事っていう職業につながったのかっていう人間的なところがわかってきて。今、流行の検察ものみたいなドラマチックなサスペンスを描くのは私には無理だけど、ひとりの女の子が検察という世界でどういうふうに成長していくのか、その過程を丁寧に描けないかなと」

かくして新米検事、凜々子の成長を描く『正義のセ』の連載が始まった。子どもの頃から正義感が強い凜々子は、そのせいで損をすることも少なくない。まるで『坊っちゃん』みたいな、まっすぐで情にもろい、懐かしくも新鮮なヒロインである。

「で、まず取材に行ったのがね、豆腐屋!」

え、検察ではなく?

「もちろん検察にも行きましたよ。検事さんや事務官の方にもお会いして話を聞いて、被疑者と一緒に対面する事務官と検事のパートナーシップがいかに大切かっていうのも教わりました。でも最初は豆腐屋。一人の女の子としてどういう家庭で育ったのか、バックグラウンドをしっかりさせておいたほうがいいと思った時に、突然豆腐屋が浮かんだんです。ま、私自身がお豆腐が好きっていうのもあるんだけど、常日頃から個人経営の普通のお豆腐屋さんがつぶれないでほしいって思ってるのもあるし、引っ越した先にお豆腐屋さんがあると安心する。家族で豆腐屋やってる光景が好きだったんですね。それで築地にある豆腐屋さんに取材に行きました。まだ夜も明けぬ朝の3時半に待ち合わせて、もう寒くて寒くて、体の芯から冷え切ってね。大変なご商売なんですよ。それで親父さんが“女には無理ですね”って言った時に、小説ではそれを敢えて妹がやることにしたら面白いかなって」