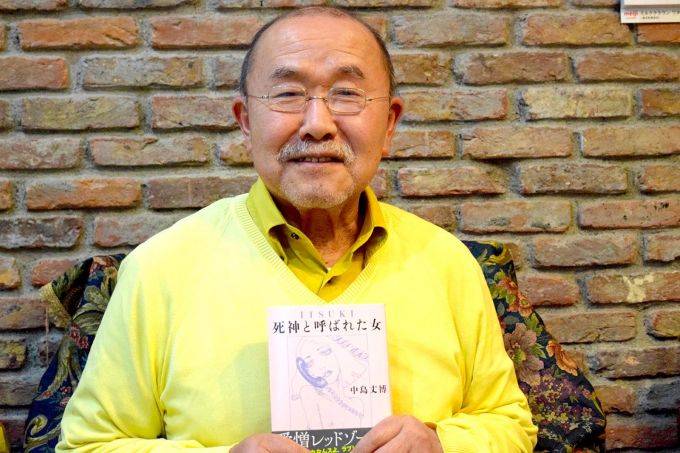

「死とエロス」が一体となった女… 驚愕の展開と強烈なセリフが炸裂する濃密な“中島丈博ワールド”へようこそ!【後編】

更新日:2017/4/21

強烈なセリフの応酬や濃いキャラクター、そして独自の世界観で人気の脚本家・中島丈博さん。

自身初となった連載小説『ITSUKI 死神と呼ばれた女』(文藝春秋)について、「死とエロスを行ったり来たりするようなシチュエーションで、挙句に頂点に達する物語」と語っていただいた【前編】に続き、【後編】ではさらに突っ込んだお話を伺いました。

小説を書くという作業は文章で演出してるのと同じ

本作には洋の東西を問わず、様々な作品の引用やオマージュがちりばめられている。主人公・斎の友人である官能小説作家・宮畑弥生の作品として会話に登場する『黒い乳房の秘密』は、中島さんが脚本を書いた日活ロマンポルノ『覗かれた情事』(1972年公開。西村昭五郎:監督、白川和子:出演)の内容が使われているという。また瑞兆のモチーフである牡丹が描かれた絵「富貴図」も登場、「牡丹に四季咲きの薔薇が加わった富貴長春ならばもっとめでたいんだが」というセリフで、大ヒットした昼ドラ『牡丹と薔薇』を匂わせたりもしている。

そして男2人と女1人の愛の物語であるジャンヌ・モロー主演、フランソワ・トリュフォー監督の映画『突然炎のごとく』(1962年公開)についてさらりと触れる部分があったり、本作のターニングポイントである凄まじい状況となる婚礼シーンでは、中島さんもファンというスペインの詩人・劇作家であるフェデリコ・ガルシア・ロルカの戯曲『血の婚礼』が引用されたりと、長年第一線で活躍されてきた中島さんならではの美意識が横溢している。

また斎と潮が持つペアのペンダントが不思議に作用し、会えない2人を引き合わせる鏡を使った幻想的なシーンは、サルバドール・ダリと共同で製作した『アンダルシアの犬』で知られるルイス・ブニュエル監督の映画『黄金時代』(1930年公開 ダリも脚本で参加)に出てくるシーンへのオマージュだと語る。

「僕は若いときに『忘れられた人々』を観て以来、ブニュエルに取り込まれた。あの鏡を使ったシュールな描写は明らかにブニュエルに触発されています。鏡の中に別の世界を透視するということを徹底できたので、連載のときにややこしい手続きを踏んでいたクライマックスに至るシーンで、よりスピード感のある内容に書き直すことができた。リアリズムから逸脱して、これはいただきとばかり(笑い)、このブニュエルの魔力で押し通した」

中島さんは最近の映画やドラマの傾向として、リアリティを追求しすぎるきらいがあり、それが物語をつまらなくしていると感じているという。

「リアリティは全ての基本です。でも、例えば東北大震災とかの現実があって、その悲惨や喪失の悲しみを被災者の気持ちをなぞって書くだけじゃダメでしょう。そこへ切り口や、奇想天外とまでゆかなくても別の視点なり、何かの仕掛けを作らないと、歴史的事実を自分のものにしたことにはならない。最近は『事実は小説よりも奇なり』が多すぎるから、脚本化も小説家も奇なる事実を乗り越える構想を持たなくちゃということですかね」

またいい映画やドラマになるには「4つの条件」があるという中島さん。

「さっきも言ったとおり、脚本家は手応えのあるシナリオを書いたら、それで満足するしかない。あとはたまたま演出が優れている、脚本を読み込む力があって、書いてないことまで想像力を働かせてくれる、そんな演出家に出会えるかどうかです。それからキャスティングがぴったりで素晴らしいこと。最後はタイミングですね。”時の運”とでも言うんでしょうかね。この4拍子が揃えは、必ずきちんとした作品ができて、ヒットもします。今度、この小説を書いてみてつくづく思ったのは、これは監督の仕事だなということですね。演出家が脚本を膨らませて個性を表現するように、小説家は文章で演出しているんだと、小説を書くということはそういう作業なんだと思ったんですね」

表紙と挿絵は巨匠・宇野亜喜良氏

退廃的な魅力のある表紙と挿絵を担当したのは、画家の宇野亜喜良氏だ。宇野氏は雑誌連載時から挿絵を担当しており、編集部によると「連載が始まる前、この世界を一番表現していただけるのは誰だろうということでお願いをした」とのことで、中島さんも「これはね、ぴったりですよ!」とお気に入りだ。

「連載時から本当にインパクトのある挿絵を頂いたんでね。まず“エロスの表紙の絵があって、これをめくると、扉にはドクロと並ぶ斎という“死”のイメージがある。テーマがそのままばっちりイラストに出ているんですよ。とってもいい塩梅になっているんじゃないかなと思います」

ちなみに宇野氏は1934年生まれ。中島さんと同年代だ。「年齢のことを言っては失礼ですが、本当にお元気でご活躍ですよね」と言うと、「まあ元気かどうかわからないけど、僕は楽しく生きて、楽しく死にたいと思ってるだけなんでね。わっはっは!」と豪快に笑う中島さん。すでに手にしていたお茶は、本作に登場する横浜・元町にあるという設定のワインバー「タイタン」で供されている赤ワインが注がれたグラスに替わっていた。

物語の世界に引き込まれて楽しんでほしい

後半、斎は遺体を消毒・保全・修復して、生前の姿のような状態で長期保存が可能な「エンバーミング」の技術を会得してエンバーマーとなり、葬儀社を辞めて独り立ちする。

「エンバーミングは何度も取材をしてね、エンバーマーの方に実際のエンバーミング・センターで処置の仕方を説明してもらったり、養成する学校へ行ったりしました。『実際に施術しているところを見ることはできませんか?』と聞いてみたんだけど、さすがにそれはプライバシーの問題があるからと断られてしまって(笑)。エンバーマーの女性という設定のリアリティを保証しないといけないと思って、かなりきちんと書いたつもりです」

遺族が心ゆくまでお別れができる技術であるエンバーミングは衝撃の展開の重要な鍵となるのだが、それは読んでのお楽しみだ。

「斎はこれまでに身近な人たちの死を体内にいっぱい取り込んでいて、さらに死体と触れ合う仕事をし、その反動としてセックスを思い切り楽しんで生きている。つまり、死とエロスが一体となった女という設定です。それが物語の後半で、ある出来事をきっかけに現実の死そのものに引き寄せられた挙句、エロスの極地にまで昇華され、同時に死者たちも成仏して、ペンダントに込められた死者たちの魔力も解体される、という骨組みになっています。そのペンダントを造る、斎と同じアラフォー世代の彩紀という彫金師が登場しますが、彼女のキャラは女装のドラァグクイーンそのものではないかと、ある読者から言われて、成程と思った。この作品には、そうやって裏読みする楽しみもあるのかもしれない」

珍妙なセリフやシーンに笑ったり、関係性や物語の裏側を深読みしたりしてもいいという中島さんだが、「とにかく物語の世界に引き込まれて楽しんでほしい」とおっしゃっていた。この物語に耽溺したら、もうあなたは情念が爆発する濃くて深い世界の虜になっているはずだ……ようこそ、中島丈博ワールドへ!

【前編】

文=成田全(ナリタタモツ)

なかじま・たけひろ 脚本家。1935年京都府生まれ。45年高知県中村市(現在の四万十市)へ移り住む。高校卒業後、地元の銀行に勤務するが、脚本家を目指して57年に上京。脚本家・映画監督の橋本忍氏に師事し、61年『南の風と波』で脚本家デビュー。映画『五番町夕霧楼』『津軽じょんがら節』『祭りの準備』『壬生義士伝』、監督も務めた『郷愁』『おこげ』(製作も担当)、日活ロマンポルノ作品、テレビドラマ『腕におぼえあり』『失楽園』『五瓣の椿』、さらには『真夏の薔薇』『赤い糸の女』といった昼ドラ作品など数々の名作を世に送り出す。また『草燃える』『春の波濤』『炎立つ』『元禄繚乱』とNHK大河ドラマ史上最多となる4作品の脚本を担当している。80歳を超えた現在も脚本家、小説家として活躍する傍ら、『週刊現代』での連載「リレー読書日記」やトークショー出演など旺盛に活動中。著書に『シナリオ無頼』(中央公論新社)、『中島丈博シナリオ選集』(映人社)など。2007年、旭日小綬章を受章。