「大事な人を抱えて生き抜く強さがほしい」女性たちの成長と自立の物語『地の星 なでし子物語』

更新日:2018/3/20

南アルプスの山並みのなかに、清らかな水と豊かな森に囲まれた峰生という集落がある。そこで江戸時代から栄えた名家・遠藤一族。本家の豪壮な邸宅・常夏荘は一族の繁栄の象徴だ。

前作『なでし子物語』は、それぞれに生きる辛さを抱えて常夏荘で出会った小学4年生耀子と、1年生の立海が、幼いながらも必死で生き、お互いをかけがえのない存在として心を通わせる物語だった。星のような花、撫子が咲く美しい山間の里で紡がれる子どもたちの日々。それはまるで寓話のようで、大人の事情で立海と引き離された耀子が、「もう、うずくまらない」「あたらしいじぶんを、つくるんだ」と決意するラストシーンに、二人の未来の幸せを夢のように祈った読者も多かっただろう。

そんな、耀子と立海の物語の続きを楽しみにしていた読者にとって、この続編は衝撃的かもしれない。28歳になった耀子は、18歳で遠藤家の現当主・龍治と結婚し、常夏荘の女主人となり、9歳になる娘・瀬里と暮らしているのだから。

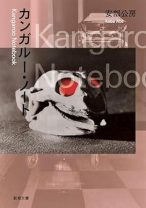

伊吹有喜

いぶき・ゆき●1969年、三重県生まれ。2008年、『風待ちのひと』で第三回ポプラ社小説大賞特別賞を受賞してデビュー。第二作目の『四十九日のレシピ』は11年にドラマ化、13年に映画化され話題に。第27回山本周五郎賞候補、第151回直木賞候補となった『ミッドナイト・バス』が18年初春に映画化予定。著書に『カンパニー』など。

最後に耀子がした決意 その結果を伝えたかった

「この間に、耀子14歳、立海10歳、龍治26歳の三人が常夏荘で一夏を過ごす話と、その四年後、高校三年生になった耀子の話があります。『天の花』というタイトルで、来年早々に刊行予定です。時系列の刊行にしなかったのは、気持ち的には、前作と対になっているのは『地の星』だからです。「新しい自分を作る」と決意した耀子が、結果どうなったのか。自分の生き方をしっかりと選んで本領を発揮する姿を先に伝えたいと思いました。『天の花』は耀子がものすごく揺れているので、本流に至る過渡期のお話としてぜひ。耀子と立海を見守る龍治がかっこいいんですよ(笑)。両方読んでいただくと、また見方が変わると思います」

寓話から一気に現実的な物語となった今作。耀子は東京で働く龍治と離れ、喘息の瀬里のため峰生に戻ってきていた。時は1998年。遠藤家はバブル崩壊の煽りを受け凋落の一途を辿っていた。城壁のように美しかった塀が崩れても修理はできず、多大な寄付をしていた地元の大祭への援助も打ち切った。それでも、遠藤家は女・子どもに家業の一切を教えないしきたりで、夫の龍治が耀子に経済的な事情を語ることはない。

耀子は自発的に、常夏荘の元料理人・前川千恵の紹介で、山を一つ越えたスーパーに働きに出る。千恵は離婚して、耳に障害のある一人娘を育てていた。ある日、耀子と千恵が働くスーパーに、東京から10年ぶりに会う立海が訪れる。なぜ働くのか問われ「守られるだけじゃない、守る力がほしい。何があっても生き抜いていく力が」と答える耀子に、立海は「常夏荘を売る話が出ている」と告げる。立海の左手の薬指には、プラチナの指輪が輝いていた。

「昭和の昔気質で、女の人は蝶よ花よと過ごさせるのが男の甲斐性。女子どもに心配させないのが遠藤家の男の役割なんです。だから立海も子どもの頃は守られていたのですが、このときにはもう向こう側の人間になっています。守られていた立海が守る側に立って、人間関係が変わっている。これも、『地の星』を先に手にとっていただきたかった理由の一つです」

やがて、スーパーの新店長として、地元を離れて東京で有名私大を卒業し、女性を積極的に登用する点を重視して就職先を決めたという親戚の遠藤由香里が着任する。由香里は、古い従業員たちからの反発を受けるが、判断も行動も的確で、有能だった。その姿は耀子を刺激し「働きたい。自分の力で収入を得たい」という思いが確固たるものになっていく。

物語が進むにつれ、耀子や由香里だけでなく、千恵も、スーパーのパートの女性たちも、個々の環境の中で、自分で考え、行動し、今いる場所から自分の足で一歩を踏み出し、成長していく。そこに描かれるのは女性の自立だ。昭和と平成で大きな意識改革が起こった部分である。

「それはとても意識しました。由香里は、男女雇用機会均等法が施行(1986年)されて間もない、女性が男性とほぼ同じ条件で働けるようになった最初の世代です。由香里が、組織の中で行けるところまで上に行きたい、と言ったり、就職の条件で女性が活躍できる会社を選ぶ、というのも時代の色合いを考えました。せっかく道が見えたのだから、自分が切り拓かないと、あとから来る女の子たちも大変、作中で由香里が言うように、下手打つわけにはいかない、という思いもある世代です。最初に勤めた会社に女性が多くて、少し上の先輩たちが、度胸が座っていて、仕事が的確で。そのイメージが多分に入っています。後半は耀子も進化して、強くなっていきます」

由香里の切れ味鋭い仕事ぶりや、おぼつかないながら、耀子がだんだんと自立する様子に、背中を押される女性も多いだろう。耀子は常夏荘売却についても、具体的な行動で反対の意を示していく。

「耀子は高校時代、勉強も努力して優秀でしたし、由香里のようなキャリアウーマンになっていたかもしれなかった。でも18歳で結婚、その翌年に妊娠して。娘の瀬里もかわいいし、病弱だったこともあって一生懸命でした。けれど、常夏荘に戻ってきて瀬里の喘息が良くなって……、ふと、人生を見直して、生き方が変わっていく。そういう瞬間は意外とあるんじゃないかなと思うんです」

立海の思いをのせて物語は続いていく

一方、『なでし子物語』からの読者がどうしても気になるのは、立海の耀子への思いだろう。18歳の耀子は立海を選ばなかった。詳細は『天の花』の刊行を待つとして、当時の立海はまだ14歳なので、仕方がなかったのだろう。そして28歳の耀子は、龍治との結婚生活に不満はなく、大切な娘もいる。けれど、立海にとって耀子はずっと、誰よりも特別な存在だったはず。薬指の指輪を見た瀬里に「結婚してるの?」と聞かれ、「星の天女と婚約している」と答えた立海が、終盤ついに耀子に思いを語るシーンは胸にせまる。

「やっと、立海は彼らの年に追いついたんです。いろいろ事情はあったのですが、18歳の耀子が助けを求めていて、自分が何とかしたいけれど、できない。4歳の年の差は、10代ではとても大きかった。立海にとっても龍治は憧れの大人だったので、悔しいし腹も立つけれど、彼なら仕方がない、という思いもある。でも納得できない。その思いが炸裂するのが『天の花』なんです(笑)」

耀子と立海と龍治、そして瀬里の物語は、まだ続いていくという。

「『常夏の光』というタイトルで、次の世代、18歳くらいになった瀬里と耀子の、二人の視点で描く物語の連載が始まります。『地の星』で立海に出会った瀬里は、成長するにつれ、若い大叔父の立海に憧れていきます。立海にしても、耀子にそっくりな瀬里は、過去を思い出し、心揺さぶられる存在ではあるのですが……」

また、新しいときめく物語が生まれそうである。

「このシリーズの裏テーマは、ときめきとワクワクなんです(笑)。白馬に乗った王子様に、ここではないどこかへ連れていってほしい……けど、自力で行くんです(笑)。耀子は、もし龍治や立海になにかあったら、自分がなんとかしたい、家族や大事な人を抱えて生き抜いていく強さがほしい、と思っている。『地の星』はそんな耀子が本当にがんばる物語です。大人になっていくなかでぶつかることがいっぱい出てきた時や、気分がふさいだ時などに、ページをめくって慰めにしていただけたら、作者冥利に尽きます」

取材・文:波多野公美 写真:下林彩子