『進撃の巨人』すべてはこの男の脳内で始まった――『ダ・ヴィンチ』2014年10月号の諫山創氏インタビューを特別公開!

更新日:2021/6/11

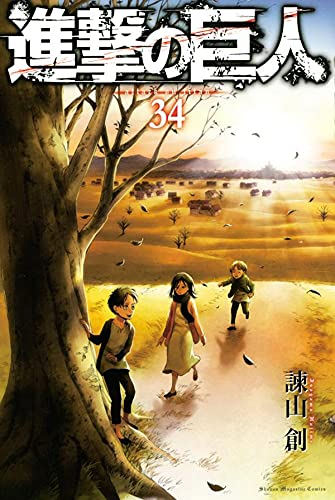

2010年代を代表する超大作『進撃の巨人』(諫山創/講談社)が堂々完結! 6月5日発売の雑誌『ダ・ヴィンチ』7月号では、「『進撃の巨人』を、読む」特集を実施している。ストーリー&キャラクターガイドや声優・梶裕貴をはじめとする関係者インタビューなど、ぜひチェックを! ここで、過去にも『進撃の巨人』特集を実施してきた本誌の2014年10月号から諫山創氏インタビューを特別公開しよう!

(本記事は『ダ・ヴィンチ』2014年10月号からの転載になります)

初の連載作品で累計4000万部突破の快挙をなしとげた諫山創。とどまることを知らない『進撃の巨人』現象の起源だ。異例づくしの快進撃を続ける人気作家ながら、その素顔は飾り気のない等身大の若者といった印象。それでいて、言葉のはしばしに内面的な奥深さを覗かせる。彼のパーソナリティはどのように作られていったのか?

(取材・文=町村章生)

諫山創という作家は本当に興味深い人だ。累計4000万部を突破し、来年夏の実写映画化が決定。もはや社会現象と化した『進撃の巨人』の快進撃とは裏腹に、本人は静かなテンションだ。さまざまなインタビューにおいても中2病であることや、ひきこもりがちな性質であることを隠そうともしない。ありのままの自分を語ろうと言葉を選ぶ姿は、誠実にも見えるし、シャイにも見える。一方で、世の中に対する自分なりの視点を持ち、冷静に自己分析する。過激さや毒を心の内に秘めている印象だ。

大胆な設定と意表をつく展開が作者の内面はもっと面白い。この独特のパーソナリティはどのように作られたのだろう? 作者の“過去”と“今”に迫るべく二度にわたるインタビューを試みた。

緑の壁に囲まれて見えた幼少期の一番古い記憶

1986年夏、諫山創は大分県日田市に生まれた。福岡と熊本に隣接した人口7万人ほどの町で、年間猛暑日数が日本一を記録するなど、夏は暑く冬は心底寒いという典型的な盆地の気候だ。この地で諫山の実家は代々続く梅農家を営んでいる。諫山の原点を探るべく幼少期の記憶を聞いた。

「一番古い幼少期の記憶は、家の窓から見える景色が緑の壁みたいだったことです。まだ幼かったので、九州のどの辺なのか地図的な位置を把握できなくて、漠然と緑の壁に囲まれたところに自分はいるんだな、と感じてました。でも、ほかの世界を知らないので、それが普通のことだと思ってましたね」

――実家が梅農家ですが、どんな幼少期を過ごされましたか?

「両親が共働きだったので、おばあちゃんに面倒を見てもらってたんです。おばあちゃんが畑仕事をしている間は、その横にゴザを敷いて、そこにいろ、という感じでしたね。動いちゃいけないので、苔をずっと見ていた記憶があります。苔にちっちゃいムカデがうじゃうじゃいるのをけっこう面白がって眺めてましたね」

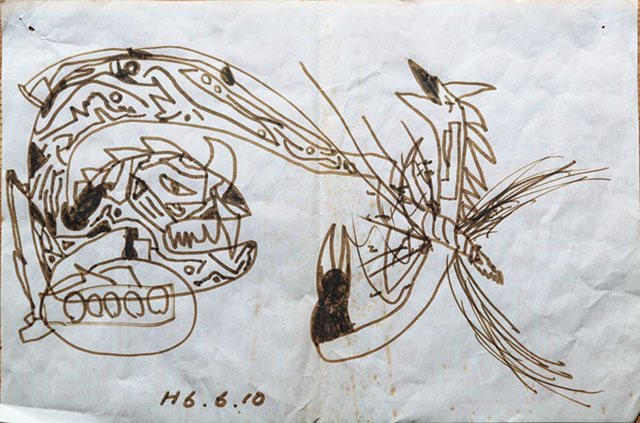

――小さい頃は恐竜を描くのが好きだったそうですね。

「初めて絵と呼べるものを描いたのがティラノサウルスでして、ゴジラみたいなトサカを描いて、恐竜なのか怪獣なのか、みたいな感じでした。なぜか首のシワに異様にこだわってたんです。幼稚園の先生に、シワがいいね、と褒められたりして、そのときの絵が今も両親の寝室に飾ってあるんです。巨大ロボットと怪獣が戦っている壁画みたいな絵で、ミサイルがいっぱい発射されていて、戦隊ものの影響もあったのかもしれないですね」

ちなみに、幼少期に描いていた恐竜のほか、『週刊少年ジャンプ』に連載されていた『地獄先生ぬ〜べ〜』(※1)の「人食いモナリザの謎」という話や、エロゲーの人類を捕食する宇宙人の描写などが巨人の原点として挙げられている。どれか一つというわけではなく、さまざまな記憶が複合的に影響しあって、巨人のイメージが作られていったのだろう。

(※1)1993~99年連載。第34話の「人食いモナリザの謎」は、モナリザの絵が夜な夜な動き出す怪奇を描いたもので、人に似た存在に捕食される恐怖感に影響を受けたと諫山は語っている。

贅沢な自然の中で想像力を育んだ少年時代

ただし、巨大なものへの憧れや畏怖する感情が、諫山の中に根源的なものとしてあるのは確かだ。

「親にビデオを借りていいと言われたら、絶対に特撮コーナーに行って、『ゴジラ』や『モスラ』、『ガメラ』を借りてましたね。お菓子に付いている食玩のゴジラがお気に入りで、これが山だったらここから顔を出してとか、想像を膨らませてました」

――『ゴジラ』は痛快娯楽としての側面と、核実験の影響で生まれた脅威というシリアスな面がありますが、どこに惹かれましたか?

「子どもだったのでテーマ性についてはわからなくて、とにかくデカいやつが街中で殴り合ったら間違いなく面白いだろうという感じ。一度、なぜ恐竜のようなデカい存在に惹かれるのか、突き詰めて考えてみたことがあるんです。日本だとゴジラ、西洋だとドラゴン。別の文化圏でありながら、恐竜のような存在がカッコイイという共通の感覚がありますよね。それは人間が捕食される生物だったからではないかと思うんです。ランナーズハイというか、逃げるときに脳内に快楽物質が分泌されないと、冷静にもなれないし、足がすくんで走れなくなる。生きる知恵として、恐怖を快楽に変える必要があって、巨大な捕食者をカッコイイと感じたり、畏敬の念を持ったり、捕食される立場だった頃の遺伝子が影響しているんじゃないかと」

小学生時代の諫山は、一人でいることを好んでいたそうだ。どんな少年だったのだろう?

「一人で『ズッコケ三人組』(※2)を読んだりしてましたね。その頃の文集を読むと自分は“暗い”とみんなから書かれてるんです。面白い、とも言われてたんですけど、片方の頬だけつり上がった笑い方をするらしくて、何を考えているかわからないみたいでしたね。でも、外でみんなと遊ぶということも普通にやっていて、夏は毎日、川で泳いでました。今考えると、贅沢な少年時代だったと思います」

(※2)那須正幹による小学6年生3人組を主人公とした児童文学シリーズ。

自我の芽生えと、離れの部屋 サブカルに目覚めた中学時代

次第に諫山少年は集団の中の自分を意識しはじめる。運動神経や体格差といった身体的な優劣が、切実な問題だったりする年頃だ。

「小6までサッカーをやってたんですけど、耐えるのみ、という感じでしたね。クラスでは面白いと言われているのに、いざ試合になると役立たずで、群れの中で劣って見られている自分を意識しはじめた。辞めたかったんですけど、親に食わせてもらっている子どもに決定権はない。でも、それも今になってみればもっと楽しめばよかったと思うし、嫌な部分もいい経験だったと思います。理不尽な思いを経ないで大人になったら、たぶんキャパシティがなくて、嫌なことがもっと耐えられない人間になっていたかもしれない」

そして、今なお“中2病”を自覚する諫山にとって、原点ともいえる中学時代に突入する。

「みんなから、面白くなくなった、と言われましたね。自我が芽生えてきて、前は考えもしなかった“自分とは何か”ということを考えだしたんです。コントロール不能という感じで辛かったですね。今思うと、その痛々しさというのは、たぶん、一生持ち続けていくものだという感覚があります」

――自我が芽生え、現実に居場所がないとなったとき、逃げ場所としてサブカルチャーに走ったりするものですが、どうでしたか?

「ゲームとエロ小説に走りましたね。ある友達が異様にゲームに執着していて、彼がオタク師匠でしたね。オタク的な萌えの絵は、エロ小説で初めて知った概念でした。その頃、萌え系の絵が自分の中でブームだったんです。でも、だんだん萌え系の絵が苦手になってきて、こんな学生服ねえよ!という感じで、もっと普通にありそうなものとして描いたほうがいいんじゃないかと思うようになっていったんです」

中学時代の諫山にとって劇的な環境の変化となったのが、家の離れに自室を手に入れたことだった。

「エロ本の図書館みたいになってました。僕の部屋に友達がエロ本を持ち寄ってトレードし合うという、レンタルショップみたいに資源を無駄にしないためのよくできたシステムでしたね」

初めてマンガを描いて応募 世界が変わると信じていた

親の目を離れ、初めてマンガを描きはじめたのもこの頃。

「でも、絶対に誰にも言えなかった。隠していた自作のマンガを友達に見られたことがあって、そのときの僕の反応がよっぽど異常だったらしく、もうそれ以上、詮索しないでおこうって感じでした」

――なぜ見られたくなかった?

「自分が何かを表現するってことが、すさまじく恥ずかしかったですね。例えば役者の世界でも、まず恥ずかしいというのがあって素人には演じるという行為自体ができないですよね。その段階だったと思う。高校時代、学校までバイク通学をしてたんですけど、その帰り道、こんなに恥ずかしいんだったらプロになれないじゃんって気づいて、フルフェイスの中で絶望的な気分になったことを今も覚えてます」

――中学時代は暗かったという話ですが、高校時代はどうですか?

「中学生の頃よりさらにひどい中2病になってました。痛々しさのピークで、あのときの状態はもう二度と超えられないと思います」

――でも、エロ本を持ち寄ってくれたりと、友達はたくさんいたみたいですよね。

「地元が田舎なので、幼稚園の頃からずっと一緒みたいな感じだったんです。高校でみんなバラバラになったけど、家は近いみたいな」

――エレン、ミカサ、アルミンが子どもの頃から一緒だったように?

「そうですね。それが自分にとっては普通の感覚でした」

高校時代に諫山は、本格的にマンガを描くために高速バスで福岡まで行き、マンガの画材を買い求めた。しかし、Gペンの使い方すらわからず、力みまくりでマンガを描いていたそうだ。

「今思うととんでもなくひどいものでしたけど、高3の夏休みに変身ヒーローものを一本描き終えたんです。途中で辞めちゃうパターンが多い中で、描き通しただけでも、昔の自分すごいな、と思う。そのときはかなり自惚れていて、クラスの友達に、今度出る『ジャンプ』を見たら、ビックリすると思うよって言ってたんです(苦笑)。投稿さえすれば、世界が変わるくらいの気持ちでしたね。でも、実際はどうにもならなかった。それを認めたくなくて、郵送の手違いで届かなかったんだと思い込もうとしてたんです。今思うと、そんな調子で大丈夫か!?って恐ろしくなります。身のほど知らずでしたね」

ネットにつながったときの人生観が変わった感覚

中高時代の諫山を『進撃の巨人』で表すと、自由に焦がれながら、外の世界を知らない物語冒頭のエレンのようなものだったかもしれない。諫山が外界を知るきっかけは、地元を離れ、福岡の専門学校に進学したことで訪れた。

「ノートパソコンを手に入れた瞬間を、人生観が変わった瞬間として今でもはっきり覚えてます。それまではテレビで報道されていることが正しいことだと思ってたんですが、その認識が明らかに変わった瞬間でした」

――『進撃の巨人』でも人それぞれに求めることや考え方が違っていて、どれが正しい選択なのか割り切れない感じがありますよね。

「自分は何も知らない。これが正しい答えだと提示できるほど徳を積んだ人間では絶対にないという感覚があるんです。だから、クイズだけでも作れればいいと思っているところがある。僕は弐瓶勉先生(※3)の作品がすごく好きなんですけど、キャラはしゃべらないし、状況だけで何も説明されないのに、ちゃんとした答えがあるんだろうと思わせるクイズになっていて、すごく惹き込まれるんです」

――ほかにはどんなマンガに影響を受けてきましたか?

「小学生の頃はジャンプ派でした。尾田栄一郎先生の『ROMANCE DAWN』(※4)という読み切りが掲載された頃で、それが連載化されて『ONE PIECE』になるんです。かなり初期の段階から知ってるぞ、みたいな(笑)。中学生になると皆川亮二先生の『ARMS』(※5)を読んで、本気でマンガ家になりたいと思いはじめた。高校時代は『GANTZ』(※6)や『ベルセルク』(※7)をクラスで回し読みしてました」

(※3)代表作に『BLAME!』『シドニアの騎士』など。(※4)1996年掲載の読み切り作品。『WANTED! 尾田栄一郎短編集』に収録されている。(※5)1997~2002年連載。皆川亮二によるサイバーSF作品。(※6)2000~13年連載。奥浩哉によるSFアクション作品。(※7)1989年より不定期連載。三浦建太郎によるダークファンタジー。

マンガ家になる夢が叶うのは宝くじが当たるような確率

――専門学校に入学して最初に所属したのはデザイン学科で、その後すぐにマンガ学科に転籍したそうですが、マンガ家になろうと決めていた?

「絶対にムリだと思ってましたね。専門学校に行くことで、自分よりぜんぜんマンガが描ける人がいることを知って、やっぱり選ばれし者の世界なんだって気づかされた感じでした。姉ちゃんが買ってたファッション誌に安野モヨコ先生が『ジェリービーンズ』(※8)を連載してたんです。主人公はファッションデザイナーを目指してるんですけど、途中で、なれるわけがないと言い出す。そのときの描写が膨大な数の石垣があって、その中の一個にすぎない自分が上に行けるわけがないっていう。すごい説得力で納得してしまいましたね」

――とはいえ、マンガは描き続けていたわけですよね。

「描かずに悔いを残すよりはいいと思ってたんです。それが実るとはとても思えなくて、宝くじを買うような感覚でしたね。ほかの人はちゃんと勉強して大学に行って頑張ってるのに、俺は何をしてんだ?って焦ってばかりでした」

――10代後半というと、将来のことで頭を悩ます時期ですが。

「親に食わせてもらっていることが、不能感というか……すごいコンプレックスでしたね。親の支えなしで生活していける能力が自分にあるのか不安でした。たぶんそれは原始時代からある大人になれるかなれないかの通過儀礼のような悩みだったと思います」

――とはいえ、今や念願どおりマンガ家になっています。

「マンガ家を目指した判断自体は正しくなかったと思います。もし身内にマンガ家になりたいという人がいたら、ちょっと待て、と思いとどまらせるかもしれない。安野モヨコ先生が描いた石垣のイメージよりもっと過酷というか、確率のギャンブルみたいなところがあるので、親なら止めろよって」

――両親はマンガ家になりたいという気持ちを知っていた?

「マンガ学科に転籍した時点でわかってはいたんでしょうけど、あえて何も言わないでくれましたね。賞をとるまで何も言わずにおいて、受賞してからマンガ家を目指していることを伝えました」

(※8)1998~99年に『CUTiE』にて連載。ファッションデザイナーを夢見る中学生の物語だが、“洋服”を“マンガ”に置き換えると、安野モヨコのデビュー前の心境を描いた物語として読むこともできる。

19歳の頃、『進撃の巨人』のプロットを思いつく

――マンガ家になれる自信がなかった一方で、心のどこかにかすかな自信があったのでは?

「アイデア一つだったと思います。19歳の頃、寮の狭い部屋でネットをやりながら落書きをしていたときに『進撃の巨人』のプロットを思いついたんです。人食い巨人によって絶滅寸前の人類という世界観が面白いんじゃないかって。そのプロットに関しては自信があったと思います。でも、一番難しいのは、自分が客観視できているかどうか。そうは思いながらも、面白いはずだという気持ちがあって、無理かもしれないけど試そう、という感じでしたね」

マンガ学科では授業の一環として、生徒が東京の出版社に持ち込み旅行をするという企画があった。このとき諫山は3つの編集部に作品を持ち込む。その中の一人が、現在の担当編集者である週刊少年マガジン編集部の川窪慎太郎さんだ。生まれて初めて19歳の諫山の元に出版社から電話が入った。

「今でこそ『進撃の巨人』は大きくなってますけど、それまで評価がゼロでしたから、躍進度合ではそのときが一番とんでもなかったですよね。これでマンガ家を目指してもいいぞ、と初めて自分でも思えるようになったんです」

――寮の部屋で妄想していたことが、一挙に現実へと近づいていくような感覚でしょうか?

「むしろ現実が遠のいたような感覚でした。自分のマンガが雑誌に載ってコンビニに並ぶなんて到底ありえないと思っていたので、信じられない世界に入っていくというか、どんどん現実感がなくなっていくような気がしましたね」

(2014年7月3日、講談社にて)