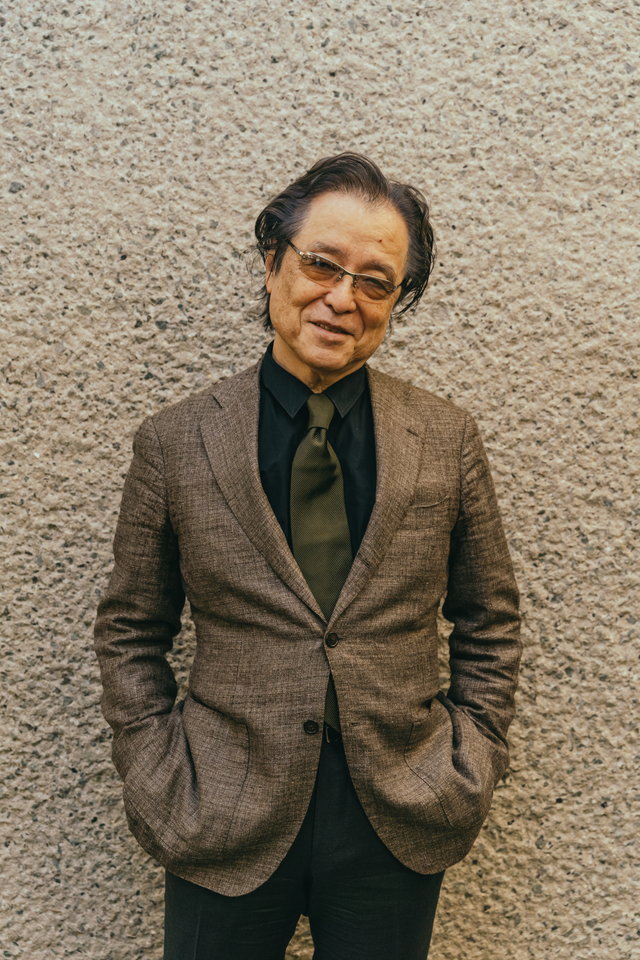

本格ミステリの原点に立ち返った新連載『ローズマリーのあまき香り』島田荘司さんロング・インタビュー

公開日:2022/1/7

新本格ミステリの牙城として知られた講談社・文芸第三出版部の小説雑誌「メフィスト」が、会員制読書クラブ〈メフィストリーダーズクラブ〉の会員向け雑誌として新たなスタートを切った。すでに送付が始まっている「メフィスト」vol.1には、本格ミステリの巨匠・島田荘司さんの新連載『ローズマリーのあまき香り』も掲載されている。1970年代のニューヨークを舞台に、幻想的な謎が描かれる島田ミステリの真骨頂。執筆の背景について、島田さんにうかがった。

(取材・文=朝宮運河)

――新本格ムーブメントの全盛期を支えた雑誌「メフィスト」がリニューアル、〈メフィストリーダーズクラブ〉の会報誌として新たなスタートを切りました。島田さんはこの動きをどう受け止めておられますか。

島田:いいことだと考えています。私はよく作家デビューを目指す人から「長編と短編、どちらを書いたらいいのでしょう」「短編も力を入れる必要があるんでしょうか」と質問されることがある。かつては「長編5本、短編15本書いてから作家としてスタートするのがよいでしょう」と答えていましたが、最近は小説雑誌が力を失って、短編を書く場がなくなっている。極端なことを言えば、「一生長編しか書きません」という作家がいてもおかしくない状況になっているんです。しかしこれは読者の側からすると面白くないですね。長編だけでなく、短編がもっとたくさん世に出て、読まれなくちゃいけません。

そのためには小説雑誌も時代に合わせ、生き残っていく工夫が必要なんじゃないか。今回「メフィスト」が会員向けの雑誌という形を取ったのは、「なるほど、考えたな」と思いました。立派なチャレンジであるとも思いますし、応援します。

――新生「メフィスト」vol.1から、待望の新連載『ローズマリーのあまき香り』がスタートしました。やはり「メフィスト」には“新本格の父”島田さんのお名前がないと始まりません。

島田:そう言っていただけると嬉しいですが(笑)。「メフィスト」の母体になった「小説現代」では、その昔「御手洗もの」は禁止だったんですよ。当時は松本清張の呪縛があって、本格ミステリは書いてくれるな、という風潮だった。隔世の感があります。しかし「メフィスト」は創刊当初から「御手洗もの」を歓迎してくれたので、短編をたくさん書いた覚えがあります。付き合いはかなり深いですよね。

――『ローズマリーのあまき香り』は1970年代のニューヨークを舞台にした本格ミステリです。作品が生まれた経緯を、あらためて教えていただけますか。

島田:それにはちょっとした紆余曲折があって、依頼では確か「本格ものを書いてくれ」という話だったのかな。ただ私としては、御手洗よりも石岡(石岡和己。探偵役・御手洗潔の親友)ものの方が面白いと思ったんです。

石岡君が住んでいる横浜の馬車道あたりが再開発区域になり、アパートの立ち退きを要求されてしまう。石岡君はデベロッパーが近くに建設したマンションの高層階に入居できることになったのだが、彼は高所恐怖症でね、怖くてベランダにも出ることができず、ウォークインクローゼットに机を持ち込んで仕事をするようになる。そのうち不眠からアルコールに手を出し、言動がおかしくなっていく……そういう一種のユーモア小説を構想していると言ったら、吾妻ひでおさんの『失踪日記2 アル中病棟』という本を編集者に教えられて。

――マンガ家・吾妻ひでおさんが実体験を綴ったコミックエッセイですね。

島田:あれは傑作ですよ。彼の死はさみしい。それを参考にしながら、石岡君の話を書き始めたんです。ところが講談社文三(文芸第三出版部)部長の鍛治さんと打ち合わせをしたら、「今回の『メフィスト』には力を入れている。失敗して左遷されるかもしれないが、全力でやります」というんです。そして「メフィスト」掲載の主要作品は、自動的に英訳と中国語訳をして世界に発信するつもりだというじゃないですか。

そんな大事なことは最初に言ってくれよ、と思ったんだけど(笑)、石岡君がアルコール依存症になりました、なんて話、世界に発信するまでのこともないだろうと。そうならこれは、代表作レベルの新作を書かないといけないぞと思い直したんです。それで急遽『ローズマリーのあまき香り』を書くことにしました。

――そんな経緯があったのですか。

島田:そうなんです。石岡君の話も早く書きたいんだけどね、時間が経ったら細かいところを忘れてきちゃって(笑)。

――世界的バレリーナ、フランチェスカ・クレスパンが密室内で撲殺され死亡。事件現場となったのは高層ビルにある劇場の控え室。しかも奇妙なことに、フランチェスカは死後も踊り続けていた、ということが明らかになる。なんとも魅力的な冒頭ですね。

島田:とにかく代表作レベルをと考えて、ストックを調べ直したんですが、長年作家をやっているので、「これは」というアイデアはすでに出ているんですよ。ちょうどその頃、井上夢人さん(岡嶋二人)の『そして扉が閉ざされた』という作品の新装版が出ることになり、私は巻末解説を書いているので、久しぶりに自分の文章を読み直したんですね。その解説の中で、私が本格ミステリの例としてあげているのが、「死んでも踊り続けるバレリーナ」という謎だった。数十年ぶりにこのアイデアに触れたんですけど、これはいいな、と惹かれるものがあって。今こそこれを書こうと。そこから構想を練って、書き始めたという次第です。

――現場に急行し、捜査にあたるのがニューヨーク市警のリチャード・アッシェンバウワー警視。彼がこの作品の探偵役なのですか。

島田:彼の存在がどれだけ大きくなっていくかは、書き進んでみなければ分からない。全体構想としてはね、フランチェスカの事件が伝説化して、2,30年後に映画になり、それをたまたまスウェーデンで見た御手洗潔が事件に興味を持って解決に乗り出す、という流れを考えているんです。もしかしたら御手洗とアッシェンバウワーが論戦になったり、ライバル的な関係になったりするかもしれません。

――するとこれは、御手洗潔シリーズの新作なんでしょうか!? だとしたらビッグニュースですが。

島田:むろんそうですよ。アッシェンバウワーが意外な大活躍をしてくれたら、御手洗の出番が少なくなるかもしれませんけれどね。しかし今は、世界的に御手洗ものが旬なんですよ。イギリスでもロシアでもチェコでも『TTZM』(『占星術殺人事件』)が出て、御手洗ものに注目が集まっている。アジア圏ではずいぶん前から人気でしたが、世界的にはこれからといったところなので、講談社から世界に向けてなら、御手洗ものの新作を書く必要がどうしてもあるんです。

――そうでしたか、御手洗の活躍を期待しています。ところでニューヨークは以前『摩天楼の怪人』でも舞台にされていますね。本格ミステリの舞台としては、どんな魅力があるのでしょうか。

島田:英語が話されている地域の、洒脱な会話や進んだユーモア感覚は魅力的です。捜査にあたる警察官たちも一定の節度を持ち、威張り散らすことはせずに、誇りを持っている。ああいう感じが好きなんですよね。

ただし、ヴァン・ダインの小説のような世界に似合うかといえば、必ずしもそうではないと思います。やはり本格ミステリの舞台としては、郊外の邸宅の方が望ましい。グリーン家も、まだマンハッタンが高層ビルの林になる前の話です。たとえば高層ビルの50階で殺人が起こったとしても、49階や51階にも人がいるわけですから、完全な密室状況を作るのは難しいんです。でも雰囲気はいいですよね。ビルの窓から見る夜景は素晴らしいし、川面も見えるでしょうし。

――1977年を舞台にしたのは、第二次世界大戦を事件に絡めるためですか。

島田:そうです。大戦期を生きた人たちが、全盛期の仕事をするのが1970年代。それに当時は携帯電話がまだなかったり、書いていて都合がいい面もあるんですよ。警察の捜査も、足を使った地道なものでしたしね。フランチェスカの存在が伝説となり、映画化されるためには、事件が現在から数十年の昔である必要がありました。

――さきほどもお話に出ましたが、近年は『占星術殺人事件』『斜め屋敷の犯罪』などの島田ミステリが世界各国で読まれています。島田さんご自身は、その理由は何だとお考えですか。

島田:チェコで『TTZM』を翻訳したアンナ・ツィマさんが、向こうで投稿されたレビューをいくつか訳してくれたんです。それを読むと、「退屈なミステリの行列の中にあって、東洋から来た密室ものがとても新鮮に感じられた」というような感想が多い。古き良き推理もののスピリッツを受け継いだ作品が、新鮮に受け止められたというのが大きな理由でしょうね。

でもね、こちらがいい作品を用意できないと、この勢いはすぐに弱まってしまうと思います。今回の『ローズマリーのあまき香り』でも、海外の読者が忘れているような本格ミステリの原点、つまり大きな謎、謎が解かれた時のなるほどと膝を打たせる感じ、推理思考の流れが美しいこと。そういった魅力を、具体的な作品で示してきたいと思っています。

――本格ミステリシーンは相変わらずの盛況です。2021年も多くの話題作が生まれましたが、島田さんは今の状況をどうご覧になっていますか。

島田:新本格の原点としては私の『斜め屋敷の犯罪』があったと思うんですよ。『占星術殺人事件』の影響ももちろんあったでしょうが、館ものである『斜め屋敷の犯罪』の影響が非常に大きかった。これは綾辻行人君が言ってくれましたけど、「こんな作品を書いていいんだ」と勇気づけられたんだと。それで綾辻君が『十角館の殺人』を書いてデビューし、新本格ブームが猛然と起こっていくんですね。

でも『斜め屋敷』にせよ『十角館』にせよ、芯にあるタネは、ヴァン・ダインは絶対にやらなかったことです。古風な館が舞台で、怪しげな住人が集まって、という外観はヴァン・ダインと同じなんだけど、私も綾辻君も館ものにプラスアルファの要素を付け加えているんです。そのプラスアルファこそ、私や綾辻君が訴えたかったことなんですが、その後の新本格ブームの中では、コード遵守の館ものを書くことが絶対的に正しい、という風に受け止められてしまった。それは残念でした。

もうちょっと柔軟に考えてもいいんじゃないの、と私が問題提起しても、書き手からものすごい反発が起きるんです。あれには参ったな。気持ちは分かるけど、それでは本格を消し去ろうとした、社会派一辺倒時代の暴力の単なる裏返しですからね。

ただ一部の作家は、プラスアルファが大事だってことに気づいています。ベストセラーになった今村昌弘さんの『屍人荘の殺人』だって、館ものにプラスアルファを忘れず付け加えていますし、アジア圏の本格シーンではAIの知識を取り入れた作品も書かれるようになっています。日本でも早坂吝さんがAI探偵ものを書かれていますね。コードの本格だけが本格じゃないんだということは、ここでも言っておきます。

――なるほど、『ローズマリーのあまき香り』は島田流本格ミステリの最新の成果となりそうですね。期待しています。最後に連載を楽しみにしているファンに、メッセージをお願いします。

島田:講談社の鍛治さんが後に残る仕事をしたい、「メフィスト」を成功させて、世界に日本の本格ミステリを広めたいんだというわけです。その思いを意気に感じまして、自分としてもよいものを書かなければいけないなと燃えました。前例がないようなはっきりした謎があり、解決の方法にも魅力があり、という本格ミステリの原点に返ったような作品を書きたいと思っています。スピリットも『占星術殺人事件』や『斜め屋敷の犯罪』を書いた初期の頃に戻っていますよ。

英語圏的なセリフのやり取りもね、みんなああいう感じは好きだと思うんですが、日本でできる人は非常に少ないと思いますし。これまで自分が身につけてきたものを、隅々まで出していきたい、という思いが強いです。ぜひ読んでみてください。