10年にわたり「災害関連死」とされた人々の遺族の声を聞き続けた著者が語る、災害支援とは

公開日:2022/4/8

2011年3月11日に発生した東日本大震災から10年目となる2021年9月の調査で、復興庁が公表した「東日本大震災における震災関連死の死者数」によると、「災害関連死」に認定された人は3,784人に上っている。

1995年1月17日の阪神・淡路大震災の犠牲者は6,434人。そのうち「災害関連死」は921人に上り、2016年4月14日に発生した熊本地震では、276人の犠牲者のうち8割にも上る226人が「災害関連死」と認定されている。

地震や津波などの被害の「直接死」とは別に、避難生活などで心身の不調によって亡くなった「災害関連死」は阪神・淡路大震災以降、5,000人以上に上る。

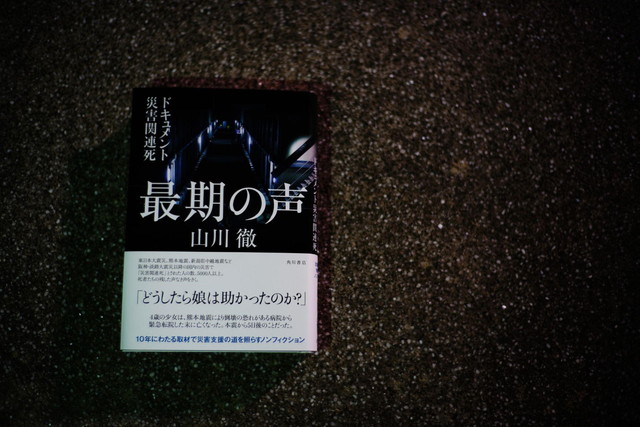

ノンフィクションライターの山川徹氏は国内の災害現場で10年にわたり取材を続け、「災害関連死」とされた人々の遺族の声を聞き続け、2022年2月『最期の声 ドキュメント災害関連死』(KADOKAWA)として一冊の本にまとめた。

災害のあと、遺族たちに何が起こっていたのか、弁護士や医師、行政は何をしていたのか、そして震災からの復興とは何かを、山川氏に聞いた。

(取材・文・撮影=すずきたけし)

――「災害関連死」をテーマに取材を始めたきっかけはなんだったのでしょうか。

山川徹氏(以下、山川) 「災害関連死」とは被災後の死のことですが、端的に言えば被災後の支援やサポートの失敗事例のことで、逆に言えばしっかりとした支援とサポートがあれば亡くならずに済んだ命であったということです。多くの人が災害の現場を目の当たりにすると、直接的な破壊や死に目が奪われてしまいます。けれどこれは災害の始まりでしかなく、ここから長い時間をかけて災害の影響が出てきます。新潟県中越地震(2004年10月23日)や岩手・宮城内陸地震(2008年6月14日)などいくつかの地震災害の現場に行ってきましたが、そのことに私が気付いたのが2011年3月11日の東日本大震災でした。広範囲なエリアが被災して数十万単位の人たちが長期間にわたり、避難生活を送りました。翌年には私の知り合いも体調を崩して障害を負ったり、自死と思われるような亡くなり方をした人が出てくるようになりました。当初は心のケアやサポートで救えるんじゃないかと思いましたが、取材を進めていけばいくほど、どうやら災害後の死には「災害関連死」という法律の問題が大きく関わっているのではないかと気付いて問題意識を持つようになりました。

※【災害関連死とは】

大災害を生き延びたにもかかわらず、避難生活の影響で持病が悪化して死期を早めたり、大切な人を亡くしたりした喪失感から心身に不調をきたし、自ら命を絶つ人もいる。そうした悲劇を災害関連死と呼ぶ。(『最期の声』より)

――本書では、被災から数年経って「関連死」として認められるケースもあり、過去の災害の影響は現在も続いていることに気付かされます。なかでも遺族への「災害弔慰金支給制度」や、その認定をめぐり「災害関連死」かどうか犠牲者の「死」を行政が審査していることなどを初めて知りました。

山川 災害弔慰金制度は1967年の羽越豪雨で家族を亡くした代議士が、被災者の生活再建のための制度として成立させたところから始まっています。当時は災害の直接死がそのまま災害死として受け止められてきましたが、被害も大規模で複雑になった阪神・淡路大震災では亡くなった6,434人の中で避難中に亡くなるケースが顕著にあらわれました。例えば遺族の方から「避難所に行ったときに肺炎をこじらせて死んでしまったけどこれは災害死なのか」という声などがあがり、行政も災害の瞬間に亡くなった人たちだけではなく、そのあとに亡くなった人も含めて向き合わざるを得なかったと思います。

――災害弔慰金制度へ被災者遺族が申請する際には、犠牲者の死が災害と関係あるかどうかを行政が審査する災害弔慰金審査会というのがあります。なかでも「災害関連死」の審査における「死の基準」への課題は強く印象に残りました。

山川 たしかに「死の基準」はとても難しい問題です。災害関連死という考え方は、阪神・淡路大震災で、行政や国、県の人たちが直接死だけじゃない枠組みも必要だと考え、手探りの中で生まれました。その過程で、関連性の有無を判断する「死の基準」が作られたわけですが……。それが、それぞれの災害の実態を反映し、きちんと運用されているかというと不透明な部分があります。

新潟県中越地震のときは避難中に体調を崩して命を落とした高齢者の方たちや、エコノミークラス症候群が原因になって亡くなった方たちがいます。当時、これらは災害弱者の問題として受け止められていました。けれども東日本大震災の3,784人の「災害関連死」ではそれまで健康だった人も亡くなっている。そういった意味では、今まで用いられた基準にあてはまらないケースがたくさんありました。そうした災害が突きつけてきた「死の線引き」に対して闘った弁護士や医師がいたことで、災害関連死の問題が明るみに出て、熊本地震などで活かされているのだと思います。

※【災害弔慰金支給制度と災害関連死の認定】

災害弔慰金支給制度は、1967年8月28日に死者・行方不明者138人を出した羽越豪雨によって両親と息子ふたりを亡くした代議士の佐藤隆を委員長として検討され、1973年に災害弔慰金の支給等に関する法律(災害弔慰金法)として成立した。

災害によって亡くなった人が生計を担っていた場合は500万円。そうでなかった場合は250万円が支払われる。世帯主が負傷したり、住居や家財に大きな被害を受けたり、所得が減った世帯に対しては災害援護資金の貸付がある。また災害によって心身に障害を負った人への補償として、生計を担う人は250万円、それ以外の人は125万円が支給される災害障害見舞金がある。

災害弔慰金の支給には市町村(特別区を含む)への申請が必要で、災害と関連ある死かどうか、医師や弁護士、行政関係者ら5人から6人で構成される災害弔慰金審査会にて審査、認定される。

本書では、市町村とその委託を受けた県の審査会によって地域ごとの認定数の格差や、遺族の心情からかけ離れた審査基準の問題などをとりあげている。

――本書では被災地で遺族からの相談を受けていた弁護士や医師がとても頼もしく感じられました。彼らが、遺族の声や亡くなった人の声なき声をすくい上げていましたが、遺族の中には周囲への「後ろめたさ」のために災害弔慰金支給制度への申請を躊躇したり、そもそも制度自体を知らなかったなどの課題もありました。

山川 これは広義の意味での自己責任論だと思いますが、例えば地方の年配の人には「周りに迷惑をかけずに生きていきましょう」という考え方が根強く残っています。自分のことは自分でやれというような。このようなケースは災害のときには特に顕著に出てくるだろうし、それは家族内だけじゃなく地域内にもあるでしょう。そういった場合には「あの家の人も亡くなっているし、自分の家だけ申請するのも…」と二の足を踏む人は少なからずいたと思います。同時に「身内の死を金に変えるのか」という心ない声もあったと聞きます。私も山形の出身だからわかりますが、コミュニティが小さい市町村では知り合いや同級生が役所の窓口にいたりするんですよ。そこに遺族が弔慰金の申請に行けば、相手に「そんなことで弔慰金を申請するのか。ほかにも大変な人はいるだろうに」と思われないかと申請する側が躊躇してしまう現実は間違いなくあります。

――災害と死の因果関係を上手に説明できる遺族なんてほとんどいない中で、支援を必要としている被災者や遺族側が、自ら申請しなければ支援が受けられないという“申請主義”がハードルになっているとも書かれています。これは申請しなければ、関連死の事実がなかったことにもなるということです。

山川 新たな申請の方法については、本書で小口幸人弁護士が言っているように、死亡届に災害弔慰金を申請するかどうかのチェック欄を設けてはどうかという案もあります。私は避難所や仮設住宅で亡くなったケースに関しては行政の担当者が積極的に遺族に聞き取り調査をしたり、周辺の方に状況を聞いてみたりするなどの配慮や行政から手を差し伸べるやり方があってもいい気がします。

――取材の際には肉親の死について話したくない人ももちろんいたと思います。また災害弔慰金支給制度に申請するにしても、数年後にまた肉親の死を掘り起こすことになります。そんななかで遺族から話を聞く難しさはありましたか。

山川 取材の前に名前のわかるご遺族へは40~50通ほど手紙を送っています。その中で話をしてくれた人が本書に登場した方々です。ただご遺族を探す作業は難航しました。3.11から7、8年後くらいに、福島で暮らす知人に久しぶりに連絡しました。災害関連死について取材していると伝えたら、実は彼も2人の親族を関連死で亡くしていた。話を聞かせてほしいとお願いすると自分は辛い体験を語れるほど強い人間ではない、思い出すのが苦しい、と断られました。ただ、彼と同じような思いを抱きながらも、話してくれた人たちもいました。知人のように辛い体験を語れない声なき声があるという事実も肝に銘じながらインタビューしました。

――山川さんは本書の中で3.11の当初は“悲しみは時間が徐々に癒す”と思っていたが、取材を通して実は時間では悲しみは癒せないと書いていました。

山川 3.11のとき、私は33歳で、新潟県中越地震のときは26歳くらいです。若いときは、時間が経てばダメージが回復していくと思っていました。このままではないだろう、いつかは元に戻るだろうという、漠然とした復興感というか、被災地は立ち直れるはず、と受け止めていました。けどそれは綺麗事で、自分が分かってなかっただけなんです。生活再建を果たせずに死んだ人たちはどうなのか、そういうことは今なら考えられますがその当時はそこまでの思いには至らなかった。

震災の2週間後に南三陸町の病院を取材中、被災したおじさんに殴りかからんばかりの勢いで怒りをぶつけられました。そのあと彼は泣き崩れてしまうんですが、当時はそれでもいつかは立ち直れるのではないかと思ってしまった。けど今では懐疑的ですね。いつからか、災害の被害から立ち直れない人は少なからずいると考えるようになりました。

――被災から時間が経って立ち直ったかに見えた人が突然自ら命を絶ってしまうケースを読んでとてもショックでした。日ごろストレスや辛さを心に抱え込み、親族と共有できなかったことなど、改めて長期的な心のケアの必要性を感じました。

山川 それまで健康に生きてきた人でも、災害を引き金に心が乱れてしまうという話はよく聞きましたし、取材していても辛かったです。毎年3月11日になると落ち着かなくなって、イライラしたり落ち込んだりする“記念日症候群”という症状もあります。そもそも災害時の心のケアの重要性は阪神・淡路大震災でようやく認知されて、少しずつ進んできました。しかし3・11では、被災者の話し相手になり、悩みを打ち明けられたボランティアが他の人に喋ってしまってトラブルになるなど、まだまだ改善の余地があります。心のケアは誰にでもできるわけではなく専門性の高いことなのでもっと注目されるべきですね。

――本書の中で、「ここは震災と関係なく生きてる人なんて一人もいませんよ。私たちはあの震災から一生逃れることはできないんですよきっと」というお土産屋さんの女性の言葉が心に残りました。東日本大震災の災害関連死は10年目の2021年の3月には3775人でしたが、同年の9月30日の復興庁の調査では9人増え、3784人となっています。いまだ災害によって亡くなった方は増えています。復興というのがどの部分で終わるのか、どこで区切るのか難しい部分ではあると思いますが、山川さんの中で復興とはどの状態をもって復興と呼べるのだと思いますか。

山川 完全な復興はないと思います。災害の前には戻らないですからね。復興の「復」には、戻すという意味があるじゃないですか。けれども死んでしまったらそれは無理です。ということは、例えば街が綺麗になったら復興なのか、と言えばたぶん違うでしょう。「復興」という言葉が使われる以上、復興とは何かを考え続けなければいけないのですが、まだ明確な答えは出せません。そういったなかで、元に戻すことはできないけど、次の災害ではいかにダメージを軽減して、被災者が生活を再建しやすくなるような制度を作ることが急務だと思います。災害関連死や災害弱者、復興とは何かなどいろいろな課題があります。そのなかで、災害関連死を検証すれば、過去の災害の事例を知ることができ、適切な支援や防災対策などの仕組みを整える手がかりになります。それが、次の災害に備える第一歩になるのではないでしょうか。

――過去の災害の犠牲者の事例の積み重ねが「最期の声」ということですか。

山川 災害の犠牲者は、社会を良くしようとか、災害の犠牲者を減らそうと思って亡くなったわけではありませんよね。では、「最期の声」をどう受け止めて、どう考えていくか。それは、災害が多発する日本に暮らす私たちの問題で、社会全体が問われているのではないかと思うのです。