宮沢和史さんが30年も、沖縄に向き合い続けることができた理由は2つ。『沖縄のことを聞かせてください』に込めた思い

公開日:2022/5/26

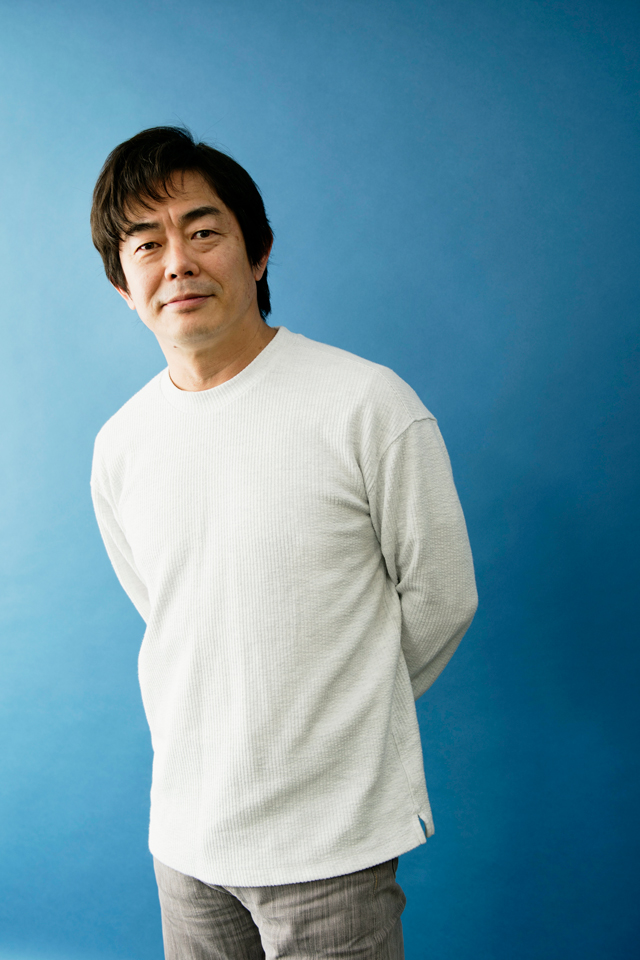

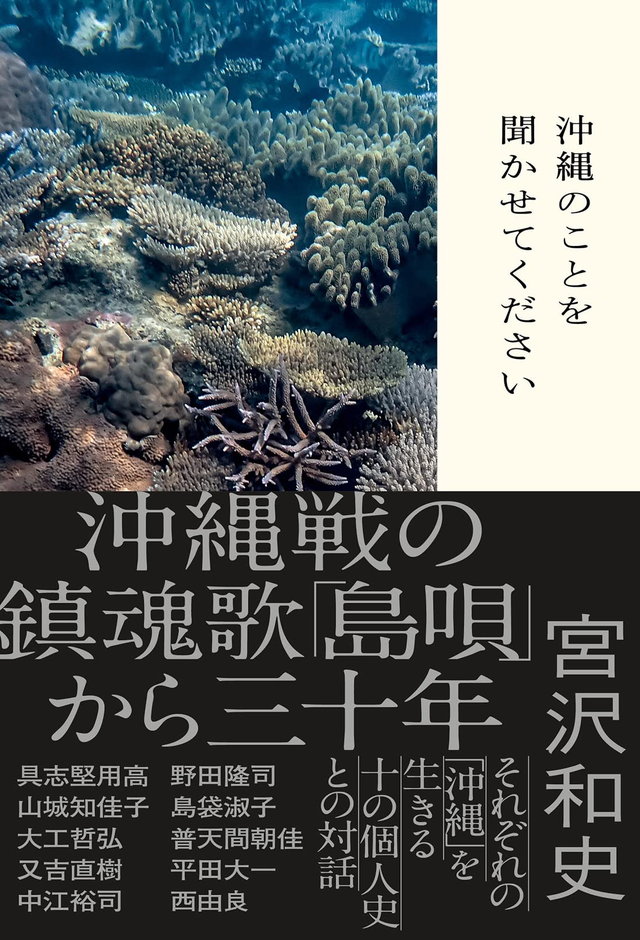

2022年5月15日、沖縄が日本復帰50年を迎えた。「島唄」の大ヒットをきっかけに沖縄と深く関わり続けてきたミュージシャン、元THE BOOMのボーカル・宮沢和史さんは新刊『沖縄のことを聞かせてください』(双葉社)で、沖縄にゆかりのあるさまざまな人と、それぞれの沖縄を語り合う。インタビュー後半は宮沢さんが思う「沖縄」との付き合い方について、じっくりお話をうかがった。

(取材・文=荒井理恵 撮影=中 惠美子)

「見えない壁」をどう超えるか

――今年は「島唄」から30年。30年ってさらっというのは簡単ですが実際は大変でしたよね。

宮沢和史さん(以下、宮沢) 30年前は、30年後にこうなっているとは思わないわけですから。最初は「島唄」を喜ばしく思わない方もいらっしゃったので、僕も若かったし、バッシングされて傷ついたこともありました。ヤマトの人間が琉球音階を使うということで批判は予想されたし、迷いながらの発表でもありましたから覚悟はしていましたが、実際にそうした言葉を受けてみると……。沖縄をつまみ食いしたり、利用した歌ならわかりますけど、沖縄の恒久の平和を願う歌を作ったつもりでしたからね。そのあとでそれを凌駕するような「あんた、いい歌作ったね。ありがとう」みたいな圧倒的な声を沖縄からいただけたわけですが。

――本には一回は沖縄が嫌になったともありました。それでも宮沢さんは沖縄社会とつきあってきたわけですよね。どう壁を越えたんでしょう。

宮沢 時間をかける…ということですね。僕が最初に沖縄にアプローチした時は、今よりもっと「見えない壁」をひしひしと感じる時代でした。お互いにそれを越えていいのかな、越えてくる人もいないしな、どうしたもんかな、という感じで。沖縄にはまだまだ日本のことをよく思わない方もたくさんいらっしゃいましたから。逆にそういうのを超えて「交流しよう!」って方もいらして、とにかくそういう細かな違いがあることも、一人一人に会って初めてわかることでした。

ヤマトでも「いちゃりばちょーでー」(「一度会えば、兄弟」の意)という言葉がよく引き合いに出されて、沖縄の人はすぐ他者と打ち解けるという意味で使われたりもしますけど、実際はそんな簡単なもんじゃない(笑)。今だって、どこかに精神的な「見えない壁」はあると思います。なんというか、沖縄の人って当たりは柔らかいけれど、最初は一定の距離を保つんですよね。空手でいう「間合いをとる」というか。まずはその間合いに入っていくかいかないかで分かれるんだと思います。ただ入っていっても、さらに近づこうとするとやっぱり難しい。冷たいことを言われたり、引かれたりすることもあるし、だけどそこをもう少し懐に入っていくと、今度こそ「仲間」になる。沖縄と日本との関係とか、戦争はいけないという意思とか、本当の意味で対話できて肩が組める。僕はそれに25年くらいかかったのが実感ですね。そこにはやっぱり時間がかかります。

――25年ですか。つかず離れずとはいえ、どうしてそこまでやれたんでしょう。

宮沢 大きくは2つありますね。ひとつは沖縄民謡が大好き、これが途絶えてほしくないということ。基地や貧困の問題が放置されていては民謡を歌って楽しむ心の奥行きがある社会ではなくなるかもしれないし、戦争がおきたら民謡どころじゃなくなる。これ以上自然環境が失われたり、近隣諸国と関係が悪化したら、三線になる木の確保も難しくなる。沖縄民謡が途絶えず発展していくためには、そういうことを避けなければならないんです。それを逆算して考えていったときに、まず自分にできることは、民謡を後世に残せる形で記録しておくことと、三線の材料となる黒木(くるち)の植樹活動をすることだとなったわけです。

もうひとつは、沖縄の人が好きなんでしょうね。冗談が好きで少しテーゲー(「程々の良い加減でいこう」という意)なところもあって、でもそれは生きるのに力みすぎちゃいけないってことで、そんな生き方とか包容力とか、あるいは難局を乗り越えるときにすごい力を出すところとか、そんなところが好きですね。

僕はブラジルでよくライブをしてきたんですが、そんなときはブラジルにいる沖縄系の日系人のみなさんに助けていただきます。彼らの間では海を越え、世代を経ても「沖縄」という先祖の生まれた地への思いが強いんですが、それは、そもそも沖縄で昔ながらの年中行事がすごく大事にされてきたことと大きな関係があります。現在でも、たとえば新聞やカレンダーに今でも旧暦表記があり、旧正月には餅(ムーチー)を作ったり先祖に料理を作ったり、シーミー(旧暦の二十四節季の「清明」に行なわれる「清明祭」)にはみんなで先祖のお墓参りに行ったり、夏はどこからともなくエイサーの太鼓の音や「スイッ」という掛け声が聞こえてきたり…。そうした行事や信仰が生活の中にまだ色濃く残っていて生活の場から離れていないし、過去に生きていた人と自分が断絶されていない感覚があるからこそ、その先の未来も作っていかなきゃなとちゃんと思えるわけで、これは沖縄の強いところだと思います。

薩摩や明治政府の侵略、戦争にアメリカの統治、そして復帰……と、あんなにも振り回されてきた歴史を持ちながらも、守るべきものをちゃんと守っている。世界中にいる沖縄の人、沖縄にいる沖縄の人と接しているとその人間力……、団結力とか、自分たちの芸能への誇りとか、つらいことがあっても踊りと歌でかき混ぜてしまえという精神も感じますし、そういうところがかっこいいな、美しいなと思います。

沖縄に教えられた「ふるさと」の豊かさ

――沖縄に教えられることは多そうですね。

宮沢 もちろん沖縄でも失われたものはたくさんありますが、日本ではそれよりずっと前に捨ててしまったものもあって、それをもう一度見つめ直そうよと思わせる、僕にとってのお手本みたいなところがありますね。世界中にいる沖縄の人たちが、沖縄の都市部よりも沖縄を守って生活に組み込んでいるのをたくさん見てきましたから。「ちむぐくる」(肝心。沖縄の人が持つ思いやり、優しさ、助け合い精神などを指す)なんていいますけど、やっぱりそれは大事だなあと。人間が生きていく上で一番大事なところを、もしかしたら俺たちってお金に変えてしまったのかなあ、なんて自戒の念をこめて。彼らと交流していると、自分の失ったものをもう一回、取り戻せるかもと思えてくる。僕は沖縄の人間になりたいわけじゃないし、理想化して憧れているわけじゃない。ただ彼らと心の底からつきあいたい、それが楽しいし気持ちがいいんです。

――「沖縄に住む」という選択はしなかったんですか?

宮沢 実はこれまで何度も家を探しましたけど、思いとどまったんです。いつか住みたいとも思いますが、住んでしまうと、今のような「沖縄を見守り続ける」目線が変わってしまう気もするんです。僕みたいな距離感で30年も過ぎると、僕しか見えてない景色があるはずで、そこは大事にしたいと思うし、何かを発信するならその上でしていきたいんです。僕は沖縄が大好きですが、そうとは言えない部分もたくさんあります。都市化による自然環境の破壊とか、どうしてこんなになっちゃったんだろうと思うこともあるし、そういうことは機会を見つけて言っていきたい。外様でありつつ精神的には肩を組みながら、という立ち位置があるはずだと思うんですよね。沖縄の現状とか過去、その魅力を、耳がこっちに向いてない人にも伝えていくためには、あえて東京にいて行ったり来たりのほうがいいんじゃないかと。

――沖縄と接する中で、宮沢さんご自身の故郷への思いに変化はありましたか?

宮沢 僕は山梨県甲府市の出身です。富士山や美しい湖はあったりはするんですが、若い頃には胸を張って自慢できるものはないと思っていたし、背を向けて東京に出ちゃった感じだったんですね。でも自分にも子どもができると、ふるさとという存在が違って見えてきた。きらびやかなものは何もないところなんですけど、いや待てよ、と。地震は少ないし、水はきれいだから買わなくても飲めるし、果物も野菜もいっぱい獲れる。日照時間も長いからぶどうが獲れてワインが造れて、こんないいところはないかも!って(笑)。それは、やっぱり沖縄を知ってわかってきた部分があると思うんです。最近はコロナで行けてませんが、地元の川を守る活動や、学校で教える活動なんかにも声がかかったら行くようにしています。沖縄とつきあうからこそ、自分のふるさととも向き合って大事にしたいし、いずれは沖縄のすばらしい芸能を山梨でも見せてあげたいと思っています。

僕たちは沖縄に「借り」がある

――この本で沖縄を知り、全然わかっていなかった自分にとまどう人もいるかもしれません。反省に押しつぶされずにその先にすすむには、どうしたらいいと思いますか?

宮沢 最近、僕は「沖縄に借りがある」と言うようにしています。たとえば具体的なところでは、故郷の山梨にあった海兵隊の基地は沖縄に移転しています。さらに言えば、沖縄戦の20万人の犠牲のうえに日本は戦後復興して、我々の親が出会うことになって、僕らが生まれてきたわけですよね。もし地上戦が山梨であったら、親たちも生まれていなかったかもしれない。「遠い場所の戦争の痛みを知ってあげなきゃ」とかそういうことじゃなく、「借りがあるから返さなきゃ」という感覚でいれば、それは自分の問題になってくると思うんです。沖縄のためにということだけでなく「この社会を生きるものとして、自分に何ができるだろうか」と考えて、それぞれができることをやっていければいい。それが、変な言い方ですけど生きがいにもなっていくんじゃないかと。

僕の場合は音楽が専門ですから、民謡をアーカイブしたり、木を植えたりしてますが、いろいろな人がそれぞれの信じることをやっていったら世の中は全体的に楽しくなるだろうし、未来にわくわくする。まさに、「ちむどんどん」ですよ(笑)。今この瞬間に刹那的な刺激を消費してる毎日も楽しいかもしれないけど、例えばおいしいものを食べても明日には排泄して終わるだけじゃ何にもつながらないし、つまらない。その経験から自分は何をできるか、未来のためにどうしたらいいか考えて、それぞれのフィールドでやっていくという社会像は、考えるだけで楽しいですよね。

――以前ライブで「シンカヌチャー」(2011年「第五回 世界のウチナーンチュ大会」の応援ソングとして作った曲)を紹介するときに、「沖縄が好きならみんな仲間」っておっしゃっていたのにすごく救われました。

宮沢 ブラジルやアルゼンチンで空手の教室を見学に行くことがあるんですけど、ほとんどが現地の白人や黒人の生徒さんばかりで、先生だけが沖縄の人なんですね。それで日本語で話して、生徒さんも日本語で返す。そうやって生まれとか血とかも関係なく、一つの文化を愛するもの同士で守っていく姿を「美しいな」と思ったんです。それをすくいとる言葉って何かと考えると「ウチナーンチュ」じゃないし、それは「シンカヌチャー」だな、と。「シンカ」というのは「仲間」という意味で、沖縄の未来を思う仲間、こうあってほしいと願う仲間というか、沖縄の話をする仲間のことですね。

――「それでいいんだよな」と思えてうれしかったし、この本からもいろいろなことを受け取った気がします。

宮沢 なにもこの本を読むなら沖縄を好きになってくれということでもないし、「自分のふるさとが好きになった」「自分の大好きな京都がより好きになった」ということでもいい。好きになるというのは、一番のエネルギーですから。愛されるよりも、心から愛する対象があることに勝るエネルギーはないと思います。この本に登場された方は、みなさん沖縄を愛しています。沖縄に住んでない人もいるし、沖縄で生まれたわけでもない人もいて、それでも沖縄を愛している。なんというか、沖縄という場所の懐の深さを感じる本ですよね。様々な世代の、そして、日本中、世界中で暮らしているウチナーンチュが島を愛する心で結ばれている…。そこが沖縄の、ウチナーンチュの魅力であり美しさだと思います。

――最後に読者にメッセージをいただけたらと思います。

宮沢 分厚いし、文字も小さいし、注釈も多いし、ちょっと重い本かなとイメージする方もいるかもしれませんが、読み出すとものすごく読みやすいし、入ってきやすいし、見た目よりいかつくない(笑)。読み出すとたぶん、とまらずに読めてしまうんじゃないかなと思いますね。何かを押し付けたり、自分の意見を通したいという本ではないですし、その人その人の沖縄が無数にある、そんなことを自然に感じてもらえたらいいなと思っています。