なぜその本をあなたは選んだのか? その秘密を匠が明かす「装丁」の舞台裏

更新日:2017/11/21

今あなたが書店で本を探しているとしよう。もしくはネット、あるいは図書館でもいい。あてもなく何か面白い本はないかと探すとき、いったい何を頼りとするだろうか? タイトル、著者、ジャンル…まずはこうしたところから絞り込んで、本の表紙などを眺めながら探すという人が多いだろう。そこで著者名や面白そうな単語を手がかりに探していて、ふと目に入ってきた装丁に惹かれて手に取った(ネットだとクリックした)ことはないだろうか。CDやレコードだと、聴かずに気に入ったビジュアルのものをとりあえず買ってみる「ジャケ買い」というのがあるが、本でもそんなことが時折あると思う。そして気になって手にした本のページをめくると、そこには「装丁 鈴木成一デザイン室」という名前があることが多いように思う。

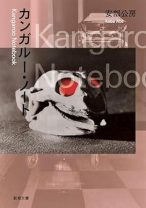

表紙や帯など本全体をデザインするエディトリアルデザイン。その世界で指折りのデザイナーである鈴木成一氏が、自らのデザインについて語るのが『デザイン室』(鈴木成一/イースト・プレス)だ。約30年間に手がけた装丁から150冊あまりを選び、その本に対してなぜそのようなデザインをしたのかを解説している。本書で取り上げているのは、上下巻で一枚の絵になる『歌うクジラ』(村上龍/講談社)、大胆に仮面ライダーをあしらった『リトル・ピープルの時代』(宇野常寛/幻冬舎)、寂しげな高校生の写真が印象的な『桐島、部活やめるってよ』(朝井リョウ/集英社)、90年代に物議をかもした『完全自殺マニュアル』(鶴見済/太田出版)など、書影を見れば「あー、あの本!」と思うものばかりだ。

ところが鈴木氏は「美しい装丁はアート」だと思い込んでいる読者をいきなり裏切るような発言をする。

自分の昔の作品を見て、レベルが上がって上手になったかといえばそんなことはなく、出来上がってもそれでいいのかと今も不安を抱き、出来上がるまでに何年もかかっているかもしれない原稿なので最後の最後に妙な形になっては申し訳ないと感じていて、構想が形になっていない状態の時には心穏やかではいられないと鈴木氏は言う。しかし一方では適当で、締切もあるのでどこかで割り切り、この時点ではここまでしかできないと潔く諦める。そして頼まれるからやっているのであり、「やらねば」という感覚で仕事をしているという。さらに装丁が褒められても、その装丁の根拠は本の内容にあるので素直に喜べず、逆に装丁がいいからと読んでみたが、内容が面白くないと装丁が悪いことになる、と自嘲する。

鈴木氏は、装丁がいいなんてことに気付かれずに手に取られること、その本がすでに最初からそうであったかのような顔をしているのが理想ではないか、と語っている。そして、意味を読み取られる前に、一瞬にしてまず見られてしまうことにどれだけ自覚的であるかが問われるという。また売れた本というのは、装丁もよく見えてきて、「あれをまたやってくれ」という依頼もあるそうだ。何かが売れると、それをコピーしたようなデザインやネーミングのものが量産されることが多いが、鈴木氏は「装丁にとって大切なのは、書店での『出合い頭の発見』が起こること」と語る。コピーは所詮コピー、オリジナルが持つパワーには勝てない。そこには圧倒的な「個性」があるからだ。

鈴木氏はその「発見」のために原稿を読み(読まない装丁家もいるそうだ)、ネットの情報だけではなく展覧会などのハガキやギャラリーに通うなど「見て回る」ことから新しい才能に触れ、内容に合った新しい書体やデザイン、手法を作り出し、デザインに取り込む。それは解説されないと気付かないところまで考えに考えてあり、「こんなことまでやってたのか!」と驚くことばかりだ。そうやって何気なく手にしてもらう「自然である姿」になるには、数多のアイデアと、それを具現化するための並々ならぬ努力があり、しかもあくまで装丁家は裏方で職人、という気概を感じる。

そのこだわり抜いた細部に、そして自分の個性を活かした部分に時々誰かが気づいてくれる、というところに「仕事の醍醐味」がある…そんなことを感じた一冊だった。

文=成田全(ナリタタモツ)