娘を奪われた母親の救いなき人生、その先には? 『グッドナイト』が描く、新しい「母と子」の物語

公開日:2014/11/13

漫画や小説、ドラマに映画など、世の中にはさまざまなフィクションがあふれているが、そのなかでたびたびモチーフとして扱われるのが「母と子」の関係ではないだろうか。ここ数年では、“誘拐”をテーマに血の繋がらない母と子の絆を描いたドラマ『MOTHER』や、映画にもなった小説『八日目の蝉』(角田光代/中央公論新社)などが記憶に新しい。また、子を支配する「毒母」を描いたエッセイ本なども、最近数多く出版されている。

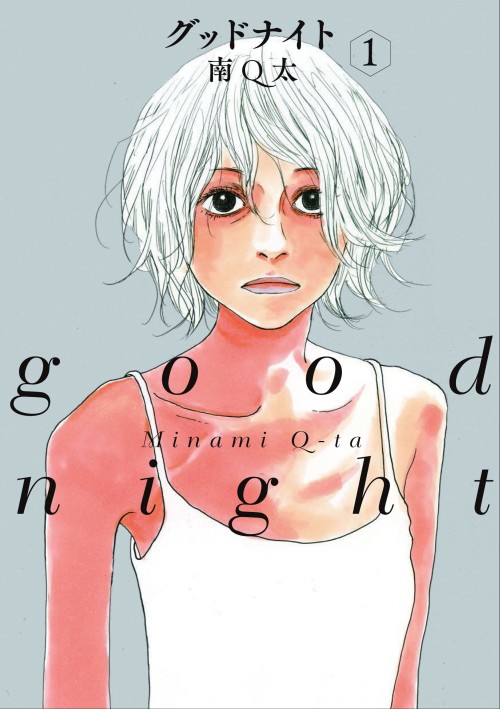

このたび登場したマンガ『グッドナイト』(南Q太/祥伝社)も、母と子の関係を描いた作品。ただし、ここに描かれているのは、あまりにもツラい物語だ…。

主人公は、ちょっとくたびれた感が漂う主婦の晴子。この晴子の「嫁」としての人生は、両手を挙げて幸福と言えるようなものではない。「昔ながらの」という形容がしっくりくる姑は、ことあるごとに晴子に冷たくあたったのだ。父親がいない晴子が結婚前の挨拶に訪れた際には、「うちの息子はどんな方でも嫁にもらえるのに」と吐き捨て、結婚してからは奴隷のような扱いを強いた。それでも健気に頑張る晴子に訪れたのは、「妊娠」という幸せ。どんなにツラいことも、子どもさえいれば乗り切れる――。晴子はきっとそう思ったことだろう。

ところが、幼い我が子を抱く晴子の幸せは、長くは続かない。あるとき、産んだばかりの娘を義姉のもとに養子に出すことを強制されてしまうのだ。泣き叫ぶ晴子に誰も救いの手を差し伸べたりはしない。姑は「あんたはこれからどんどん産んだらいい。寿子(義姉)のとこはもう子どもができないんだからくれてやれ」と言い、夫・和雄も「晴子、ここはお前がこらえてくれ」と言い出す始末。その瞬間からだろう、晴子の瞳が死んだ魚の目のようになってしまったのは。

それから何年も経ち、晴子は「諦め」というものを覚えてしまう。あれだけ執拗に怒鳴り散らしてきた姑は痴呆が進行してしまい、いまでは晴子の方が毎日怒鳴っている。自宅には、和雄の不倫相手だという女性から「別れてくれ」という電話が入る。義姉の横暴さは相変わらずで、わがままのし放題。2番目に産まれた息子・和希は、日に日に顔つきが姑そっくりに成長してゆき、うまく愛することができない。肝心の娘・まほは、寿子を母と慕い、晴子には目も向けない。いくら時が流れても、晴子を取り巻く現実は冷たいままだ。いつしか晴子は精神的に病んでしまい、医者から薬を処方されるようになる。そこで晴子は、自身に問いかけるように「こんなに薬を飲んでて大丈夫なんでしょうか…」と呟く。

薬なんてものは一時的な対処法に過ぎない。熱や痛みを抑えることはできても、根本を治療しなければ意味がない。それは生きることにおいても同義だろう。現実のツラさから目を背け、「諦める」ことで心を麻痺させる。そうすることでやっと生きていける。しかし、それでは問題の根本解決にはならない。それを晴子は理解しているのか、いないのか…。

物語は現実と晴子の回想シーンとが入り混じりながら進行する。そのなかでも繰り返し描写されるのが、娘・まほと引き離された場面だ。哀しみに暮れる晴子を救ってくれる者はいなかった。そんな現実が、いつまでたっても晴子の心にポッカリと穴を開けているのだ。

第1巻の後半で、まほと和希が互いを姉弟と知るシーンがある。その事実を知った和希が「自分がまほを守る」と心に誓う一方、まほは「知らないフリをするつもり」と悟った様子を見せる。晴子をはじめとする親世代の葛藤の行方とともに、子どもらの想いがどこへ向かっていくのかも、今後の見どころになりそうだ。

人間は、必ず母親の胎内から生まれる。それゆえに、母と子を描いた物語というものは、ぼくらの胸を打つのかもしれない。娘を奪われた母親が、どのように生きていくのか。その生き様をゆっくり追いかけていきたい。

文=前田レゴ