筆力は太宰治に匹敵!? 又吉が描く人間くさい「芸人」の葛藤と焦燥

更新日:2017/11/21

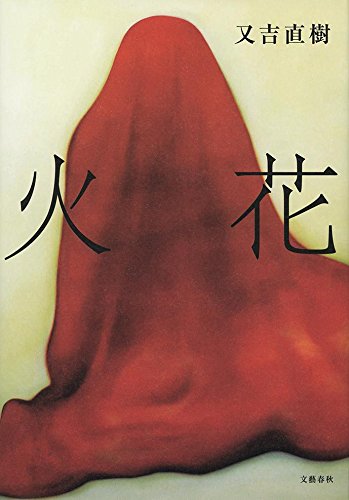

「笑い」というカルマを負う者を、人は「芸人」と呼ぶのかもしれない。何が面白くて何がつまらないのか。四六時中、心にそんな葛藤を抱えながらも、彼らは周囲を笑わせ続ける道化者だ。そんな「芸人」の実態をこんなにもさらけ出してしまって良いのだろうか。そう思わされる小説が、ピース・又吉直樹の文芸誌デビュー作『火花』(文藝春秋)である。この作品が掲載された『文學界』(2015年 2月号)は累計部数、同誌史上最高の4万部を突破。今最も話題の小説だ。

2人のお笑い芸人の日常を描いたこの作品は、元々の「純文学」ファンはもちろんのこと、流行に敏感な若者、夢を全力で追った経験がある者の心を強く打つだろう。しかし、社会から見過ごされていく人間の悲哀が描かれたこの作品は、ぜひとも、今を必死に生きている人に読んでほしい。

主人公は、売れない若手芸人・徳永。彼は、狂気じみた過激な芸風のために悪評高い先輩芸人・神谷の人柄に興味を持っている。「弟子にして下さい」と頼みこみ、神谷の考える「笑い」に徳永は迫ろうとする。2人の間には、まるで夏目漱石の『こゝろ』の「私」と「先生」を思わせるような密な関係が続いていく。

元々、又吉は「文学好き」を標榜しているが、彼の小説をめくれば、「ここまでの筆力を秘めていたのか」と誰もが驚かされるに違いない。「芸人小説」だと舐めてかかってはいけない。これは、『文學界』が認めた正真正銘の「純文学」なのだ。徹底的に人間の本質をえぐり出している。

又吉の描く、売れないお笑い芸人・神谷の姿に、太宰治著『人間失格』の葉蔵を重ねてしまうのは、私だけだろうか。『人間失格』の葉蔵は道化を介してでしか世間と交わることができず、その純粋さ故に、器用に生きられない男だった。又吉の描く神谷も似ている。

「私ね霊感が強いからね顔面みたらね、その人が天国に行くのかわかるの」。最初の場面で登場した神谷は女言葉でしゃべりながら、観客を一人ひとり指差して「地獄、地獄、地獄、地獄…」と怒鳴り散らすが、こうした狂気じみた彼の行動はすべて、ただ自分が「正しい」と思うお笑いを目指していた結果に過ぎない。

物語が進むにつれて、徳永も、私たち読み手も、彼の純粋さ、不器用さに惹かれていく。純粋な人程、誤った道をたどり、世間とどうも上手く交わることができないのか。徳永はそんな人間くさい先輩を「誰にも理解を得られない、この人の存在が悔しい」とすら思う。太宰を彷彿とするほど、又吉の描写は生々しい。なるほど、純文学ファンさえも魅了するのも頷ける。

自身が考える「笑い」についてあれこれと論じあったり、会話やメールのたびに互いを笑わせようと自然と振る舞ったり、登場人物たちの生活は「笑い」によって活かされ、「笑い」によって支配されている。生きることが下手な神谷の巻き起こす事件に読者の心は弄ばれていく。「普段読まない方にも漫才だと思って読んでいただけるとうれしい」と又吉はコメントしているが、この物語にあるのは「笑い」だけでない。喜怒哀楽、中編小説でこんなにも感情が、揺さぶられるとは思っていなかった。

太宰治はかつて「小説を書くというのは、日本橋のまんなかで、素っ裸で仰向けに寝るようなもの」との言葉を残したが、又吉は、苦しいほどの繊細さで、芸人の世界の切なさを描ききる。その人間への観察眼、そして、その心の中に蠢く葛藤にただただ敬服する。そして、こんなにも人間らしい人間を愛そうとする又吉という芸人を益々好きになっていく。特にラスト直前の漫才シーンは圧巻。テンポのよい会話に、笑いながら、泣いてしまった。「又吉」だなんてもう呼び捨てにできない。これからはぜひとも「又吉先生」と呼ばせてほしい。彼は紛れもなく、現代の「無頼派」だ。

不器用に生きるすべての人、必読の作品。今読まなきゃ、絶対に損をする。そんな気がした。

文=アサトーミナミ