いつも心にメメント・モリを “死に際”は自分で(健康なうちに)決めておけ!

更新日:2015/4/8

この世に生きるすべての人間に平等に与えられていること、それは「時間の進む速さ」と「必ず死ぬ」ということだ。そして容姿や能力など、生まれつき各人に与えられるものの中で一番残酷に違っているのは「生きられる時間の長さ」なのではないかと思う。「いつか死ぬ」のはわかっている、けれどそれは今日ではない、平均寿命くらいまで生き、家族に囲まれて「ありがとう」と言いながら穏やかに死ぬ…と思っている人がほとんどだろう。しかし死の間際には意識が混濁するのが普通だし、死に際で「ああすればよかった」と後悔する人は思っている以上に多い。もちろんいつ死ぬかなんて、誰にもわからない。

だからこそ古の人々は「メメント・モリ」(ラテン語で「死を想え」)という格言を残しているが、現代はあまりにも「死」のことを忘れている。そして遠ざけようとしている。だがその事実が人々に突きつけられたことがあった――2011年の東日本大震災だ。ある日突然人は死ぬ…あの日、誰もが自分の生きる日常が死と隣合わせであることを実感したはずだ。しかし人々はあまりにも早く、そのことを忘れようとしている。もちろん死の恐怖を忘れることで平穏に生きられる、ということはあるのだが。

なぜ死を想うことを遠ざけるのか? その答えは小説『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(村上春樹/新潮社)の主人公「私」のモノローグ「人間の行動の多くは、自分がこの先もずっと生きつづけるという前提から発しているものなのであって、その前提をとり去ってしまうと、あとにはほとんど何も残らないのだ」という部分にあると思う。死を目の前にした人が絶望するのは、この先の人生のためにやるべきことが何もなくなってしまうからだ。

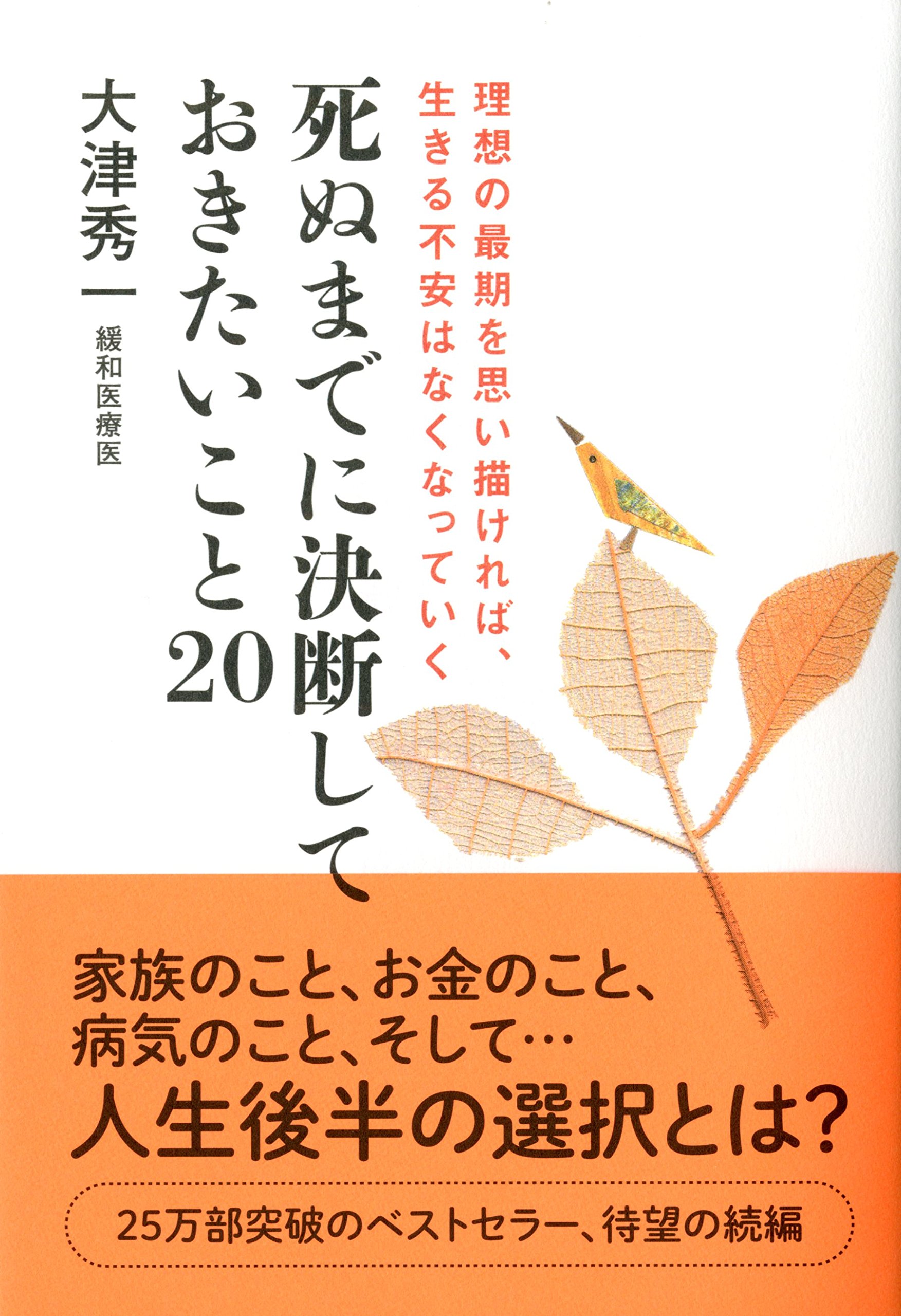

ガンなどで余命宣告された人たちに寄り添う終末医療と緩和医療を担当する医師の大津秀一氏は、これまで1000人以上の患者の死に立ち会ってきた経験から、最期を迎える前に自分で決めておきたいことをまとめた『死ぬまでに決断しておきたいこと20』(大津秀一/メディアファクトリー)の中で「病気になった後よりも病気になる前のほうが決断は楽です」と述べている。そしてこう続けている。

健康なうちから、いずれ遭遇することになる「決断」を知っていれば、いざという時も落ち着いて対処できるかもしれませんし、そもそも「もうその問題は解決しておいた」という場合だってあるでしょう。(中略)しかし何も考えてこないでいざ死が眼前に現れた人と、頭のほんの片隅には置いて生きてきた人では、そのショックも準備の度合いも異なるのではないかと思います。

もし治らない病気の場合、告知してもらいたいのか、延命治療は受けるのか、財産は残すべきか、身の回りのものはどう整理すべきか、気持ちの整理をどうつけるか、最期はどこで誰と迎えたいか、亡くなった後はどうして欲しいのか…本書にはこうした「死ぬまでに決断しておきたいこと」が書かれている。老若男女問わず、自分が元気な内にいつの日か訪れる死について考えると、今自分が何をすべきか、そしてこれから先どう生きたいのかがはっきりしてくることだろう。

もともと「死」というのは身近にあるものだったが、ほとんどの人が病院で死ぬようになり、日常ではなくなってしまった。厚生労働省の統計によると、1951年頃は80%以上の人が自宅で死んでいたが(医療機関は10%超)、1975年を境に逆転、2000年代に入ると80%以上が病院で、10%超が自宅で死んでいるそうだ。つまり何も準備しておかなければ、死ぬ場所はほぼ病院と決まっているようなものなのだ。であれば、せめて自分の死に際くらいはきちんと決めておきたい。そしていつもメメント・モリの精神を心の片隅に置いておきたいものだ。

蛇足だが、「死を想え」という言葉について考えたいのであれば、個人的には写真家・藤原新也氏の『メメント・モリ』(藤原新也/三五館)を勧めたい。そこにはただ、圧倒的な生と死がある。しかしそれこそが本来の世界の有り様なのだろうと思う。

文=成田全(ナリタタモツ)