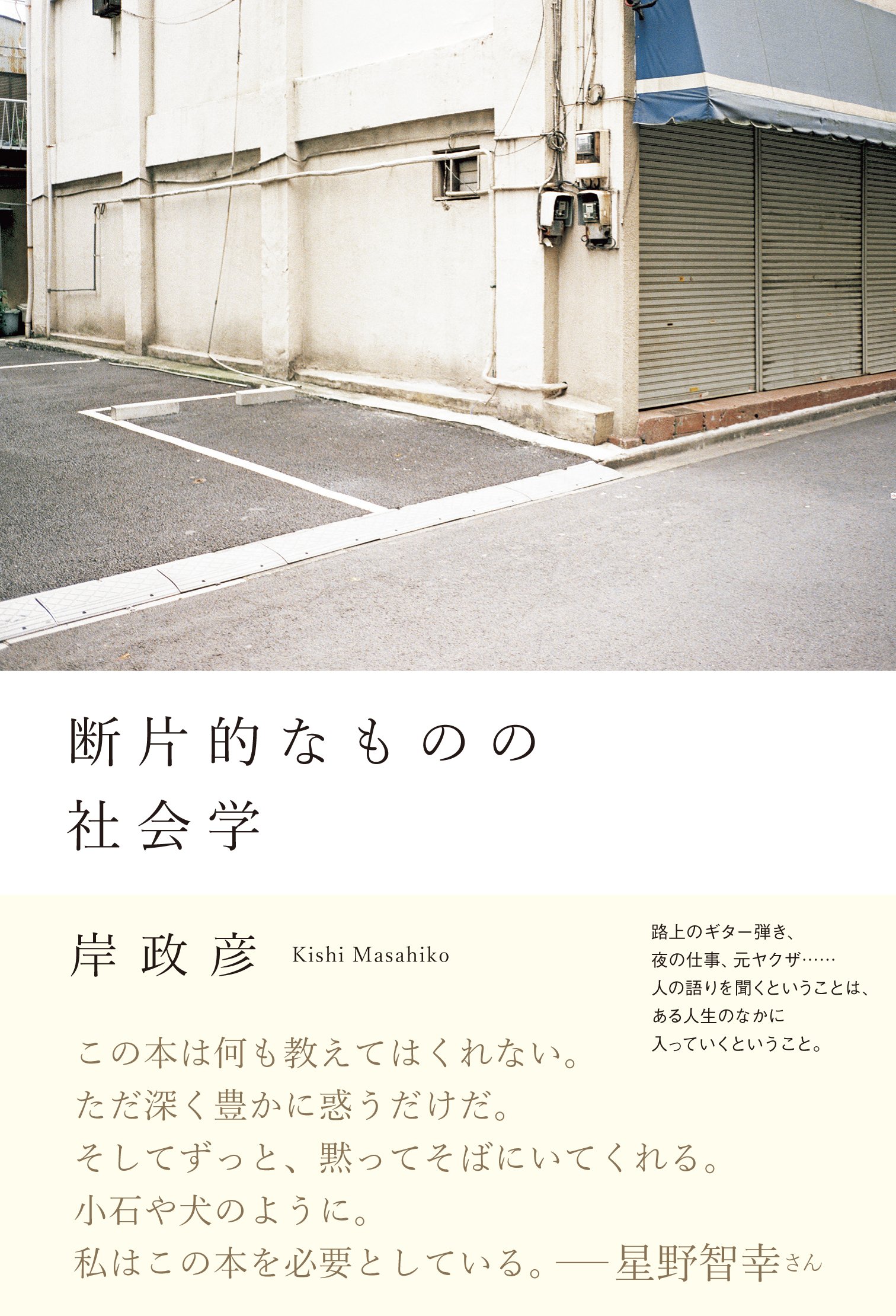

一般化・全体化という“社会学の暴力”に抗い、日常の断片から社会を考える『断片的なものの社会学』

更新日:2015/6/29

もともと情報誌のライターをしていた直木賞作家の西加奈子が、自身が作家になった理由について、「喫茶店のお茶について“○○産の~”、“どんな味で~”ということを書くよりも、情報誌では書けない“運んできた人の手が震えていた”みたいなことを書きたかった。そっちのほうが面白いから」というような話をしていた(フジテレビ『ボクらの時代』より)。

自分が見聞きしたことを情報として整理し、切り分け、人に見せられる形に仕上げていく過程では、色んなものがこぼれ落ちていってしまう。この話は、何も情報誌の文章に限ったものではなく、文章を書く人や、何かしらの作品を作る人ならば、一度は考えたことがある問題だろう。『断片的なものの社会学』(岸政彦/朝日出版社)は、そのジレンマに社会学者が向き合った1冊と言えるのではないだろうか。

著者の研究テーマは、沖縄、被差別部落、生活史。社会学には様々な研究のスタイルがあるが、著者の研究スタイルは、ある歴史的な出来事を体験した当事者個人の生活史の語りを、1人ずつ聞き取っていく……というものだ。そうやって研究を続けながら、社会について考えてきた著者は、本書で次のようなことを書いている。

こうした断片的な出会いで語られてきた断片的な人生の記録を、それがそのままその人の人生だと、あるいは、それがそのままその人が属する集団の運命だと、一般化し全体化することは、ひとつの暴力である。

私たち社会学者は、仕事として他人の語りを分析しなければならない。それは要するに、そうした暴力とは無縁ではいられない、ということである。

そして著者は、一般的な社会学の研究では分析も解釈もできない(されない)、断片的なエピソードを本書では取り上げている。そして、早急な一般化や全体化を避けながら、言葉を紡いでいく。紹介されている話の例を挙げると以下のようなものだ、

・出会うたびに植木鉢をプレゼントしてきて、断ったら悲しそうな顔をしていた隣のアパートのおばあちゃんの話

・「マックのテキサスバーガーまじヤバい」とだけ書かれて、3年近く放置されているブログの話

・河川敷でおばちゃんが飼い犬に「あかんで! ちゃんと約束したやん! 家を出るとき、ちゃんと約束したやん! 約束守らなあかんやん!」と説教をしていた話

・大阪・ミナミのニューハーフのショーパブに女子学生を連れて行ったら、「あんたたち女はええな、すっぴんでTシャツ着てるだけで女やから。わたしらオカマは、これだけお化粧して飾り立てても、やっとオカマになれるだけやからな」と冗談を言われた話

このような雑多な断片を前にして、著者は必ずしも結論めいた見解を述べるわけでもない。そのまま通り過ぎて行ってしまう断片もあるし、「だから私は、ほんとうにどうしていいかわからない」と終わってしまう話もある。

しかし、“エッセイ集”と銘打ってもよさそうなこの本に、『断片的なものの社会学』というタイトルをあえて付けていることからも分かるように、著者はその断片から、社会のことを考えようとしている。

例えば植木鉢のおばあちゃんの話では、その後で「女性が玄関前の植木を通してコミュニケーションをとり、人間関係を作っていくのが上手であること」「男性はそのようなことが苦手で、孤独死も男性の方が多いこと」などが綴られている。

ニューハーフの人の冗談の話では、すっぴんでTシャツでも女でいられる……という状態が、「普通である」ということだと綴る。そして、男性が「男でいる」という意識もなく「個人」としてふるまっている横で、女性たちは「女でいる」ことを意識している……とも補足する。

またその挿話の前では、「普通である」こととの関連で、「在日コリアン」「沖縄人」「障害者」「ゲイ」といったラベルを貼られる人たちについても書いている。在日コリアンについては、日本人の関係において「一方には色がついていて、他方には“色というものがない”」「一方に“在日コリアン”という経験があり、そして他方に、“そもそも民族というものについて何も経験せず、それについて考えることもない”人びとがいる」とも書いている。

このような本書の文章を読んでいると、「“普通である”とはどういうことなのか」「“普通である”とは良いことなのか」「人は“普通になる”べきなのか」といったことを改めて考えさせられる。そしてそれは、社会について考えることにつながっていく。

……と、こう説明してしまうと、何だか社会学の本らしく思えてくるが、本書では難しい社会学用語はほとんど使われていない。そして著者は断片を断片のままで提示しながら、そこを拠点に社会についてぐるぐると考えを巡らせ続ける。

今の世の中では「社会について考えよう!」みたいな話をすると、みんなが「大きなこと」を語り、そして結論を急いでしまいがちだ。だが本書を読んでいると、自分の目の前にある小さな断片について、変な決め付けをせずに考え続けることこそが、社会について考えることなのではないか……と気付かされる。本書には、いわゆる学術書っぽさは一切ないが、このような本こそが“社会学の本”と言えるのではないだろうか。

文=古澤誠一郎