極限状態で正気を保つには「セックス」が効く!?

更新日:2015/7/1

昨年の御岳山の噴火以来、火山活動の活発化に注目が集まっている。先日の口永良部島に続き浅間山も噴火。東日本大震災との関連も指摘されているが、1000年に一度の火山活動期に入ったとの分析もあり、いよいよ富士山の噴火も現実味をおびてくる。3.11でもまざまざと感じたことだが、いわゆる天変地異を前にしては、人間というものは無力でしかない。恐ろしい未来にフォーカスしすぎれば、途方もない終末感で身動きが出来なくなるのがオチだ。では、どうしたらいい?

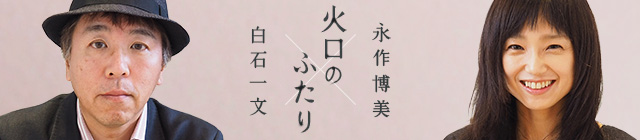

恋愛小説の名手、白石一文氏の『火口のふたり』(河出書房新社)は、こうした極限状態におかれた人間が精神の均衡を保つための営みに、「セックス」を取り出してみせた衝撃の物語だ。

物語は倒産寸前の会社の整理に踏ん切りが着かないまま、3.11以後の絶望と厭世感を抱えたバツイチ男の賢治が、いとこ・直子の結婚式に出席するために福岡に戻るところから始まる。様々な問題に疲れ果てた賢治に対し、7年ぶりに再会した直子は昔のままの若々しさ。兄妹のように育った気安さから賢治を強引に買い物に連れ出し、大事にとっていたというアルバムを賢治に見せる。そこにあるのは15年以上も前の東京で、賢治が撮ったふたりのあられもない姿の写真。かつてふたりは、都会でお互いの居場所を確認するかのように激しく身体を重ね合っていたが、賢治に恋人ができたことで直子は田舎に戻ったのだった。今でも写真を見ては賢治を思い出していたという直子。今夜だけあの頃に戻ってみない?——そんな直子の言葉に、賢治は再び深い性の世界へと堕ちていく。

女からしたら、ためらいなく結婚に歩を進めるため、中途半端に心にくすぶる想いを清算したかったという意味の一夜だったのだろう。だが、どこかに本質的な命の危機を抱えた男の場合、一度、火がついてしまえばそうはいかない。生々しい欲望の高まりに己の「生」の勢いを久しぶりに実感した男は、翌日も女の身体をこじあける。血が繋がっているという絶対的な安心感もあるのだろう。女がセックスの根底にあってほしいと願う「愛」を考えることもなく、本質的なところで拒めない女の弱さを「受け入れられている」と錯覚したまま、ひたすらセックスに没頭していくのだ。

実際、セックスは人間の営みの中で最も動物的で根源的な行為であり、同じく根源的である「死の恐怖」と対峙できる唯一の手段なのかもしれない。その意味では、刹那的な快楽にとことん溺れていく様は、まさに恐怖から逃げる人間のリアルでもある。これまでの白石作品では、どこか哲学的な生真面目さで「愛」に向き合う姿が印象的だっただけに、むしろ「愛」を問う思考を麻痺させたかのように、ひたすら身体を重ねる世界は衝撃的だ。ある意味、寓話的に「人間」そのものを描いた物語ともいえるのだろう。

ところで作者の白石氏はこの物語について「夢の中で富士山の噴火がおこり、(予知夢かと思い)止めなくてはと思って書いた」と興味深い発言をしている。まるで蝶をピンで留めて動けなくするように、小説という手段で富士山の噴火を止めたかったというのだ。

確かに物語の終盤に登場する、すべてを飲み込む勢いの富士山の緊張感に対し、益々セックスに没頭するふたりの姿はあまりにも対照的。まるでこの物語そのものが、セックスという一瞬の刹那を追い続けることで、時間そのものを永遠にひきのばそうという企みにも思えてくる。どこか滑稽なその姿は、けっして神にはなれない生身の人間が、自然の脅威に素手で抗う姿にほかならないのだろう。

文=荒井理恵