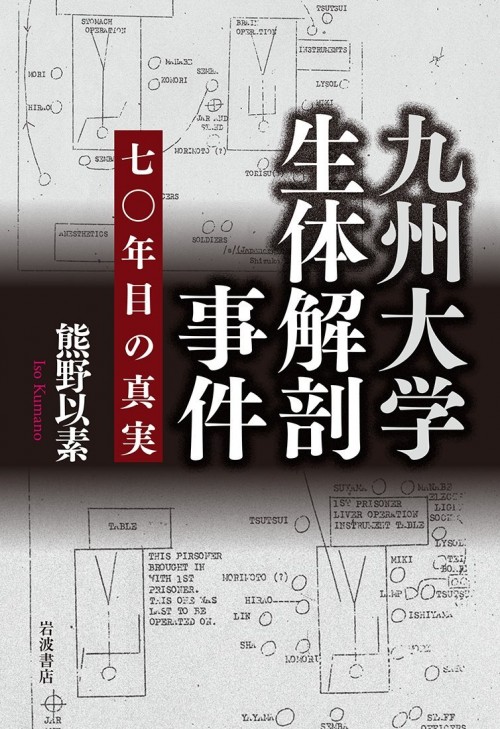

生きた人間を解剖した「九大事件」の全容が明らかに 『九州大学生体解剖事件 七〇年目の真実』

公開日:2015/7/22

今年は戦後70年。戦争関連の講演会やイベントが多い年となっており、関連本も多数出版されている。その中で、戦場や空襲、食糧難を描いた多くの戦争本とは一線を画す、異色の1冊がある。太平洋戦争末期に、九州大学医学部で行われた生体解剖実験についてのノンフィクション、『九州大学生体解剖事件 七0年目の真実』(熊野以素/岩波書店)だ。「九大事件」と呼ばれるこの実験は、行われた当時は一般人の間で知られることはなく、戦後になってから関係者が戦犯として裁かれたことで、世間の目に晒された。本書は、実験の責任者として刑を受けた鳥巣太郎医師を中心に、その真実を追ったドキュメントだ。

事は昭和20年(1945年)4月、軍から九州大学医学部に「捕虜を適当に処分せよ」という指令が届いたことに始まる。実は、この指令は、小森という医師が捕虜への生体実験を念頭に、軍に対して捕虜引き渡しの話を持ちかけたのがきっかけだったようだ。小森は、かつて九大で学んだ医師だったが、福岡大空襲で亡くなったため、詳細な人物像は不明な点が多い。しかし、たとえ発案は医師によるものだったとしても、軍からの指令となれば、受け取った側にとっては、絶対に従わねばならない命令である。

実験現場の指揮をとったのは、第一外科トップの石山教授。軍からの指令が届く前から小森と通じており、生体実験に同意した上で、捕虜の受け入れを承諾した人物だ。彼は、休暇明けの鳥巣医師を呼び出し、こう告げた。「今から軍に頼まれた手術をやる。(中略)手伝いをしてもらう」。当時は、医師も軍医として強制的に招集され、上官への絶対服従を叩きこまれていた時代。大学内も軍隊と同様の空気で、異議を唱えることは厳禁、一糸乱れぬ統帥のもと上の者に従う態度が医師にも染み付いていた。直前まで故郷にいて、学内の噂を知らなかった鳥巣は、この時点では“手術”に何の不信感も持っておらず、素直に石山に従う。もっとも、実験に携わったほとんどの医師が、これから生体実験を行うことを、明確に告げられてはいなかった。

第一外科の医師が勢ぞろいし、加えて他学科や他大学からの見学者、2人の軍人が立ち会う中、石山はこう宣言する。「弾丸が貫通した際に肺に損傷を受けているかもしれないので、肺を見るため手術を行なう」。レントゲンをかけていないので貫通したかどうかわからないはずではと、部屋中に緊張と動揺が広がるが、上司に意見するなどとんでもないこと。医師たちは気持ちを切り替え、石山の手元に視線を集中させる。

石山は、捕虜の右肺をすべて摘出。外傷の形跡は見当たらない。捕虜が衰弱すると、輸血の代わりに、開発途中の海水から作られた代用血液を注射。まもなく捕虜は死亡した。そこに、解剖学科の医師たちが入室し、通常の死体解剖と同じ作業を行った。鳥巣は、今自分が携わった手術が、生きた人間を使った実験手術であること、それを疑う余地がどこにもないことに気付いて愕然とする。

このような捕虜への生体実験は計4回、計8名の命を奪って終了、つまりは終戦となった。参加した講師の1人は、後に回想録に次のように記す。「そこにあるものはただ如何にこの“患者”の手術を終了せしめるかの意識だけであった。これは実に奇妙な錯覚と云われるかもしれないが、少くとも外科医たる人には誰にも理解され得るものだと思う」。これは、“医師は手術に際して、患者を治そうという意識よりも、完成された手術をまっとうしたいと思う意識が先に立ってしまう。不謹慎なのはわかっているが、否定できない”という正直な告白だろう。まして、当時はMRIもCTスキャンもない時代。生体実験は外科医だけでなく、すべての医師にとって悪魔の誘惑だったのかもしれない。

戦後の東京裁判にて、鳥巣は非道な人体実験を行った戦犯として、極刑を言い渡される。実験の指揮を取った石山は裁判が始まる前に自殺。捕虜の処分指令を出した軍は、責任逃れの証言に徹する。結果として、鳥巣の役職が石山に次ぐ順位だったというだけの理由で、鳥巣は実験すべての責任を押し付けられた。妻の再審請求のおかげで、刑は懲役10年に減刑されたが、終戦から昭和29年(1954年)まで、鳥巣は巣鴨刑務所で過ごすことになったのだ。

鳥巣も、生きたまま実験台にされた米軍の捕虜も、悪魔の誘惑に従ってしまった医師たちも、すべてが戦争被害者だ。では加害者は誰なのか? 誰か1人の独裁者のせいにはできない、不気味な戦争中の一事件だ。自分がいつの間にか他人の死にかかわり、死刑を下されることもまた、怖ろしい。

文=奥みんす