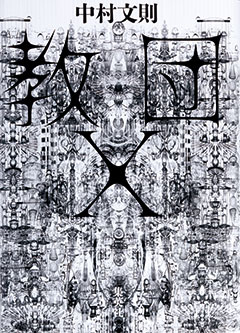

『教団X』以外にどんな作品がある? 中村文則の全作品を紹介

更新日:2015/8/26

中村自身が「代表作」と言い切る最新作『教団X』は、どのような過程を経て完成したのか。本人のインタビューで振り返り、ここまでの全作品を書店員コメントとともに紹介する。(ダ・ヴィンチ2015年2月号掲載)

取材・文=吉田大助/写真=森山将人

「全部」を書こうと決めた──最新作『教団X』

「最高傑作を書こう、と決めていました。中村文則の代表作と呼ばれるものに必ずしよう、と」

1977年9月、中村文則は愛知県で生を受けた。2002年10月、『銃』で純文学の新人賞を受賞し、彼は小説家になった。そして、2014年12月。自他共に認める「最高傑作」にして「代表作」、全570ページの過去最長長編小説『教団X』を完成させた。

「この物語を書くに到った最初のきっかけは、1995年に起きたオウム真理教の地下鉄サリン事件です。僕は当時高校生だったんですが、ものすごく暗くて人間不信に陥っていました。とはいえ僕は既に小説というものを読んでいたので、自分の居場所は、本のページを開いた場所にあったんですね。でも、もしも小説と出会っていなかったならどうだったろう? 社会とうまくいっていない自分、を持て余した人たちの集まるグループがあると聞いたら、きっと惹かれてしまったんじゃないか。僕も“あちら側”にいってしまった可能性は、十分にあったんじゃないのか。このことはいつか、小説で書かなければいけないテーマだとずっと思っていました。そして今の世界を見渡してみると、宗教の原理主義というものに世界中の人々が巻き込まれてしまっている、という現実がありました。この小説の連載を始めたのは僕が34歳の時ですが、デビューしてちょうど10年が経とうとしていた。やるなら今だ、と思ったんです」

自分の元から去った女性の行方を追いかけて、〈楢崎〉は民間宗教施設の門を叩いた。その教義ならざる教義は、極めて特殊だった。「そもそも神はいるのか?」。一方、セックスによる洗脳を進めるもうひとつのカルト、通称「教団X」の〈高原〉はテロの準備を進めていた──。

「4人の男女の恋愛小説、でもあります。男2人は決して出会うことはない、という特殊な関係性の」

純文学のテーマ設定とエンターテインメントの物語性が両立する本作は、大長編になることが宿命付けられていた。作家自身が、「全部」を書こうと心に決めていたからだ。

「物語の方針は、シンプルでした。“次に何が起こるか分からないものを書こう”と。それを実現したうえで、“世界とは何か?”“人間とは何か?”という問いに対する今の自分なりの答えを、ここに込めてみたかった。そのためには、全方位的なアプローチが必要だと思いました。

具体的に言うと、今がこういう時代だからこそ──どういう時代かはあえて言いませんけれども、この国の歴史、特に戦中戦後の歴史を総括する必要があると思いました。“右”と“左”の議論を把握したうえで、それらの議論から抜け落ちてしまっていることを、シンプルな言葉でどう書くか。貧困やテロのシステムなど、世界で起きている問題を分かりやすく知ってもらいたいという思いもありました。

また、僕は文学が好きで、読むことで救われてきました。ドストエフスキー、カミュ、サルトル、ジッド、太宰治や安部公房……。敬愛する過去の文学者達が書けないことは何だろうと、以前からずっと考えていたんです。ひとつの答えは、最新のテクノロジーだろうと思いました。例えば宇宙はどうやってできたのかという真実、21世紀の最新の物理学や生物学の知識を、当然ながら昔の文学者達は知らない。“垣根がない宗教の書き方”もまた、西洋の作家には難しいことのひとつです。僕は基本的に無宗教なので、小説の中でキリスト教も使えるし仏教も使える、あらゆる宗教を取り入れることができるんですよ。

科学と宗教、両方の資料を読みあさっていくことで、いろいろな発見がありました。例えばリグ・ヴェーダ(ヒンドゥー教のもっとも古い聖典)を読んでみたら、最新物理学の宇宙論と語られていることがものすごく似ていたんですよ。最新脳科学の本を読んでみたら、“これって前に読んだ仏教のスッタニパータ(仏教のもっとも古い経典)に似たようなことが書いてあったぞ?”と。なぜ今までそのことが語られてこなかったかと言うと、極端に言えば宗教に詳しい人は宗教だけに詳しいし、宇宙に詳しい人は宇宙だけに詳しい。それぞれ別の専門家なので、垣根があるんですよ。僕はただ好きで読んでいる人間なので、両者を自由に繋ぎ合わせられるんですよ。その結果、科学と宗教を結びつける人間観を生み出すことになった。主人公が最初に訪れる宗教施設の教祖が語る言葉は、彼の口を使って、僕なりの思想を語っています」

だからとにかく、まずは何も構えず本を開いてみてほしい。「次に何が起こるか分からない」極上の物語にのめりこまされ、ページをどんどんめくらざるを得なくなるはずだから。その過程で、自然と、「人間とは何か?」「世界とは何か?」という問いが刷り込まれていくはずだから。

「宗教のことも政治のことも宇宙のことも、物理学のことも生物学のことも。あっ、あとはエロスも(笑)。全方位からのアプローチで、人間や世界とは何かという根本的な問いに迫ってみたら……どんなに圧縮してもこのボリュームにはなりますよね(苦笑)」

「人間とは何か?」を探る──『銃』から始まる旅路

福島の大学を卒業後に上京し、アルバイトをしながら小説を書き続けていた。25歳の時、純文学の新人賞「新潮新人賞」を受賞したデビュー作『銃』は、拳銃を拾った大学生の青年の物語だ。悪とは何か。暴力はどこからやって来るのか。運命とは何か。自分の人生は果たして本当に自分のものなのか。そもそも、人間とは何か? 特殊な状況に陥った「個人」の、思弁的なモノローグが綴られていく。

「はっきり言って、21世紀にデビューする作家が取り組むテーマじゃないんです(笑)。デビュー前は、“賞を取るにはどうすればいいか?”ということを結構考えながら書いてたんですよ。でも、応募しても一次予選で全部落ちていた。だったら賞を取るとかデビューとか、考えるのはもうやめよう。自分が書きたいことを思いっきり書こうと思ったら、デビューすることができました」

受賞の言葉やインタビューでは「好きな作家はドストエフスキー」と答え、「自分は文学によって救われてきた」と公言した。「一昔前の文学青年ですよね」と苦笑いする。

「当時はちょっと斜めから文学を見るのがかっこいい時代だったので、けなされることも多かったです。こんなの昔からある王道の文学じゃないか、古臭いじゃないかと。そんな声が耳に入ってきているにもかかわらず、2作目(『遮光』)もその路線でいくわけですよ(笑)。芥川賞を取った『土の中の子供』まで、批判者がいうところの“古臭い”路線を突き詰めていきました。迷う瞬間もあったんだけれど、『新潮』の編集部が“絶対に変わらないでいい”と言ってくれたことが大きかった。僕は最近、新潮新人賞の選考委員を務めているんですが、応募者に向けて伝えていることはただひとつなんです。今の文学はこうだとか、今のシーンだとかいうことはどうだっていい。あなたが書きたいこと、書くべきことを書けばいいんです、と」

スタンスに変化が生じたのは、芥川賞受賞後第一作に当たる長編『最後の命』を発表した時だった。周りを見る余裕ができ、この社会の現実を眺め渡してみた途端、違和感がせり上がってきたのだ。

「芥川賞を取り、次は何を読ませてくれるんだと世間から注目を浴びているタイミングで、性犯罪というものを性犯罪者側から書いてしまいました(苦笑)。性犯罪者は“人間”じゃないと“モンスター”扱いする世間の風潮に、ものすごく違和感があったんです。次の『何もかも憂鬱な夜に』を発表したのは、死刑大賛成という論調がふくれあがっている時でした。“死刑についてもっと真剣に考えてみようよ。そもそも人は人を裁けるのかな?”と、時代と逆行するようなものをまた書いてしまいました。時代と自分の感覚が違うという時に、作家は自分の思ってることを発表するべきだと思うんです。それによって世間の良識を逆なでするぐらいじゃないといけないと思ってしまって……今もその傾向アリですね(笑)」

2009年の『掏摸』では、更なる挑戦をした。純文学作家としての本分を意識したうえで、過去作でも導入していたエンターテインメントの要素を、大々的に取り入れたのだ。

「あらゆる魅力を小説に入れたいと考えるようになったのは、『掏摸』以降です。原風景にはドストエフスキーがありました。『カラマーゾフの兄弟』は、コテコテの純文学だけれども、誰が父を殺したかというミステリーでもある。つまり、よく言われるような“文体か物語か?”という議論はもういいんですよ。僕が求めているのは“文体も物語も”。文体やテーマも凝っていて、物語も面白くていいじゃんという発想があったんです」

2010年、『掏摸』はノーベル文学賞作家が独断で年間ベストの日本文学を選ぶ「第4回大江健三郎賞」を受賞した。賞金はナシ。ただし副賞として、受賞作が英訳されることとなった。この経験が、大きかった。

「想像を超える、たくさんの外国の方に受け入れてもらえることとなりました。さきほどから言っている通り、僕が小説でやり続けてきたのは“人間を書く”ということです。当たり前のことなんですが、外国の人もまた“人間”なんですよ。どうやら僕が書くものに、国境は関係なかったようなんです」

英訳は現時点で『掏摸』『悪と仮面のルール』『去年の冬、きみと別れ』の3作あり、続いて『銃』、その次は『教団X』と予定されている。他言語への翻訳も進んでおり、『掏摸』は12カ国語に翻訳されている(予定も含む)。アメリカでは「デイヴィッド・グディス賞」を日本人初受賞、「ウォール・ストリート・ジャーナル」年間ベスト10小説に選ばれるなどの快挙も達成した。

「僕自身がものすごく暗かった時期にドストエフスキーの『地下室の手記』を読んで、“こんな暗い人がいるんだったら、自分も生きてけるわ”と思ったんですね。世の中が“みんな明るく元気に!”というモノだけで埋め尽くされていたら、僕みたいな人間は絶望ですからね。ドストエフスキーの暗さに、僕は癒やされたんですよ。それを、僕の小説を読むあらゆる国の人にも味わってほしいんです」