「欲望に流される方が人生は楽しい」恐怖と官能の作家・花房観音インタビュー | 夏のホラー部第6回

公開日:2015/9/12

借金して男に貢ぎまくった暗黒時代

――豊岡ではどんな子ども時代を?

花房:典型的な地方のモテない文学少女でしたね。いつも本ばかり読んでいて、いろんな知識はあるんだけど、うまく周囲に溶けこむことができないタイプです。異性にも人一倍関心があるんだけど、自分に自信がなかったから話しかけられなくて。

――花房さんの小説には、自分の女性性に疑問を抱かずうまく生きている、いわゆる「女っぽい人」への違和感があるように思います。そういう思いはいつ頃から?

花房:大学で京都に出てきてからですね。高校は田舎の共学の進学校だったので、カーストもないし、多分学年の9割が処女だったし、平和なものだったんです(笑)。でも、内部進学で女子大にあがってくる子って、すごく華やかなんですよ。高校時代から祇園のディスコに出入りしていたりして、生きてる世界がまったく違う。それでカルチャーをショックを受けて、女子の世界にコンプレックスを持つようになりました。女の子らしい会話も得意じゃないし、趣味も合わないし。

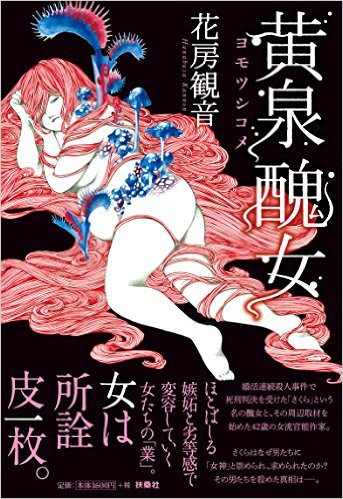

――その手の悩みって、内気な地方出身者なら誰しも抱くものだと思うんです。最新作の『黄泉醜女』(扶桑社)を読むと、花房さんの怨念はもっともっと根が深いような……。

花房:怨念は、20代の頃でしょうね。あちこちで喋っていることですけど、処女喪失相手の22歳も年上の男に貢ぎまくっていたんですよ。そのためにサラ金で借金までして、返済のために仕事に追われる毎日だったんです。20代って一番女がちやほやされる時期じゃないですか。同世代はみんな海外に行ったり、デートして男におごってもらったりしてるのに、なんでわたしだけこんな生活なんだ、という憎悪がありました。

――当時のことはネットのインタビュー記事でも読めますが、ほんとに壮絶な話ですよね。

花房:で、30歳でそんな生活が親にばれて、田舎に強制送還されるんです。それからは京都にまた戻るお金を貯めるために、朝から晩まで休まず工場で働いていました。あの暗黒の20代、30代の辛さをいまだに引きずっているんだと思います。女性であることの恩恵を疑問を持たずに享受している人に対して、まぶしさと劣等感と恐怖を感じるんですね。