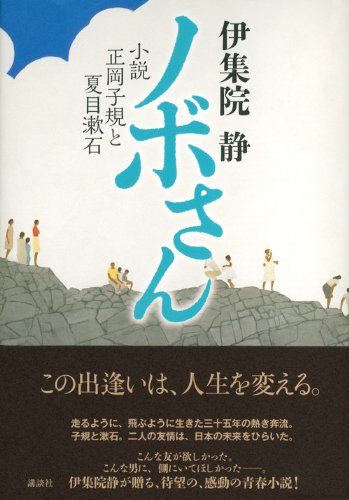

誰からも愛された正岡子規と夏目漱石の友情とは? 子規の一生を描いた、さわやかで、心揺さぶられる青春小説

更新日:2017/11/15

「白球を追いかけるあの人は、誰からも愛される人でした――」

『ノボさん 小説正岡子規と夏目漱石』(伊集院 静/講談社)は、正岡子規の青年時代から晩年までを描いている長編小説だ。

「青春小説」と銘打ってある通り、最初は爽やかな雰囲気を漂わせながらも、ノボさんの悩みや苦悩を通し、生き方を考えさせる深さを湛えている物語になっている。ちなみにノボさんというのは、正岡子規の升(のぼる)という通称からきており、親しい人にはそう呼ばれていた。

正岡子規は、幕末に生まれ、明治を生きた広い意味での作家である。俳句、短歌などで文学上の革新を起こしたが、34歳という若さで亡くなる。しかし、その志は継がれ、後世に大きな影響を与えた。

小説の始まりは、明治20年、ノボさんが文明開化間もない東京を闊歩している姿から始まる。ノボさん21歳。故郷の松山から上京し、東京大学予備門の学生であった。

この頃のノボさんは野球に熱中しており、自分のことを「野球」(のぼーる)と書き表すこともあるほどの野球愛の強い青年。キャッチャーもやったが、制球力がありピッチャーもできるというプレイヤーだった。

晩年の、俳句や短歌に関する功績からインドアに思われがちのノボさんだが、若かりし頃は行動力があり、一日中白球を追いかけている。友人を敬う気持ちが強く、そんなノボさんの周囲にはいつも人がいた。食べることが大好きで、学問はいまいち(落第をしたこともある)、淡い恋もした。若者らしく、自分の行く末を悩んだりして、小説を書いてみたりもする(自分には向いていないとやめてしまう)。

小説序盤のノボさんは、まるで現代の大学生のようだ。野球サークルに入って一日中運動をし、友人と遊びまわり、勉強は二の次。努力はしているけど将来の夢は定まらなくて、かわいい女の子に興味を持ったりする、本当に普通の学生に思える。

しかし、この小説は終盤、その爽やかで悩み多き青春の様相が、一変して悲哀に満ちたものになってしまう。それも仕方がないこと。正岡子規は、肺結核(後に結核性脊椎炎)になり、晩年はその痛みに苦しみ、モルヒネを打ちながら生き続けるのである。

当時、肺結核は不治の病。23歳という若さで発症したノボさんは、自分の命が長くないことを知る。だが、だからといって悲嘆に暮れるだけのノボさんではない。喀血の時に血を吐く様子がホトトギスの鳴き方に重ねられ、当時ホトトギスは肺病の代名詞だったのだが、ノボさんはその別名である「子規」を自分の名前にしたのだ。さらに「卯の花の散るまで泣くか子規(ほととぎす)」という一句を詠み、出来映えのよい俳句に満足げですらあった。

逃げるのではなく、立ち向かっていく。もっと言えば、風流にシャレにしてしまう。そんなノボさんの強さや人間性を、「子規」という名前は物語っているのだ。

病を抱えながらも、ノボさんは日本の俳諧系統をまとめる膨大な作業をこなしたり、新聞記者として日清戦争に従軍したりしている。また俳句や短歌を詠みあう集会を頻繁に開催するなど、若き頃の好奇心旺盛で、社交的なノボさんと変わらない精力的な活動をしている。

もちろん、周囲の人間は止めた。肺病には安静が一番なのだ。

「無理をするな」「疲れることをするな」と忠告する周囲に、ノボさんはこう言う。「いろんな本を読んでみたい。それを読むことで少々身体が、あしの生命が減ってもかまんのです」と。

30代に入り、いよいよノボさんの病状は悪化し、起き上がることができなくなってしまう。背中には大きな瘤ができ、そこから大量の膿が出て来るため、毎日ガーゼを変えなければならない。その時の痛みに耐えきれず、「死んだほうがましだ」とまで口にするようになる。目に見えて身体を侵食していく病魔に、ノボさんは苦しんだであろう。それはもう、筆舌に尽くしがたい痛みと恐怖と苦しみだったと思う。

そんな中、ノボさんは「生まれてきて、自分は何をすることができたのだろう」と考えるようになる。「自分が感動したものを言葉にしてみんなに分かってもらいたかったのだ」とつぶやく。

辞世の句「をととひのへちまの水も取らざりき」を残し、ノボさんは短い人生を終える。

「ただ自分の信じるものに真っ直ぐと歩き続けていた正岡子規が何よりもまぶしい」

短い間だったが、松山で同居していたこともあり、お互いを尊敬し合っていた夏目漱石は、それを一番よく理解していた友人として登場する。

主人公の死という悲しいラストでありながら、読後感は悪くない。それは正岡子規の人柄がそうさせるのかもしれない。

文=雨野裾