大学に「文系」は要らないのか? 「文系学部廃止」騒動の真相と「文系」の知

公開日:2016/4/5

昨年6月、「文系学部廃止」の報が駆け巡り、驚いた人がいるのではないだろうか。結局、一連の騒動は、文部科学省が出した通知にメディアが尾ひれをつけた誤報として終息した。

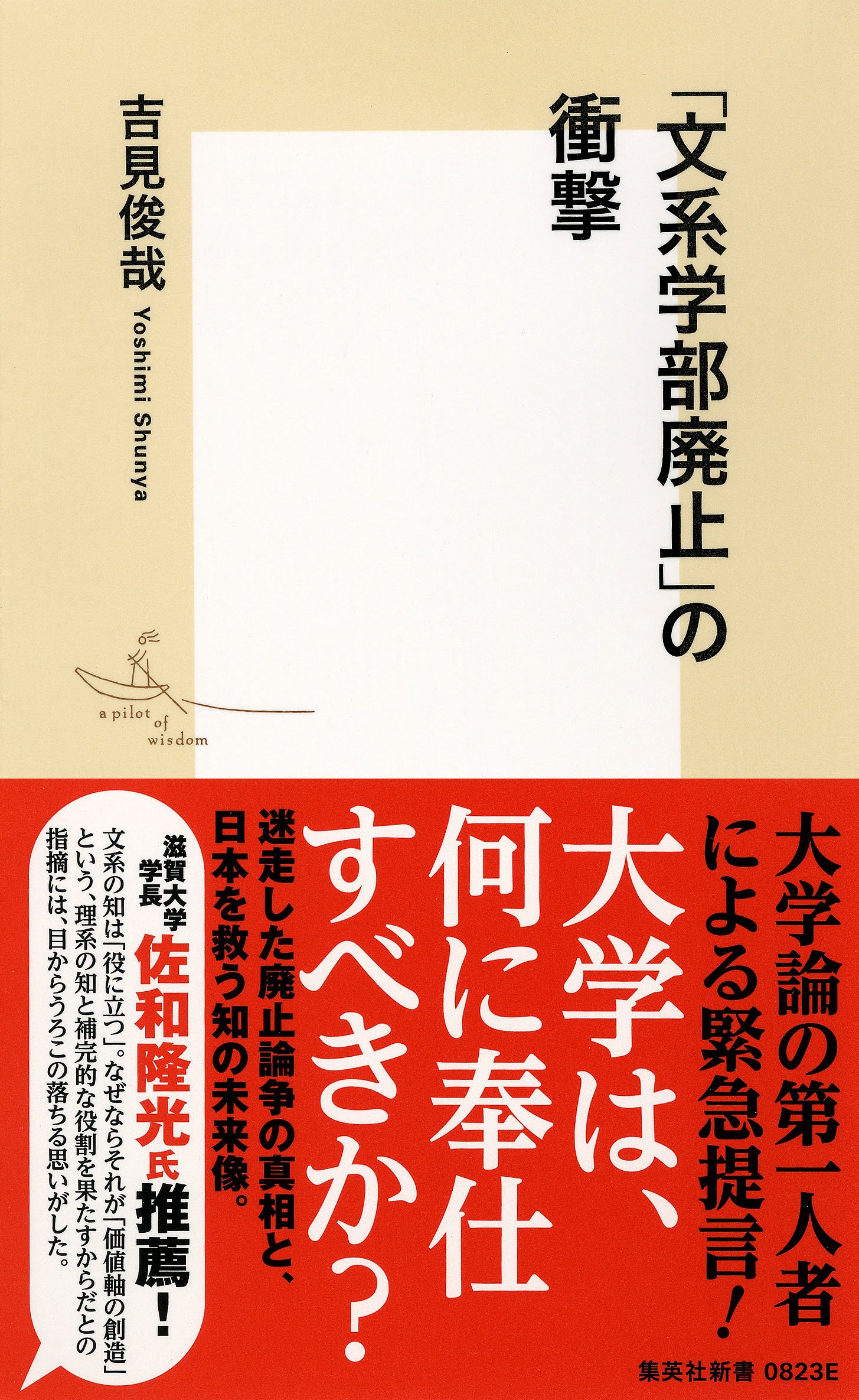

『「文系学部廃止」の衝撃(集英社新書)』(吉見俊哉/集英社)は、2015年6月8日に文科省が各国立大学法人学科に出した「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」という通知が、どのようにして「文部科学省は文系学部を廃止しようとしている」という騒ぎに発展してしまったのか、ことの経緯を詳細に追うとともに、騒ぎが拡大した背景を検証している。

本書によれば、騒動の背景には安倍政権の強硬さ、政権批判の高まり、政治状況の変化を読み込まない文科省の硬直的な体質など、いくつかの要因があるが、より根本的な問題として「一般社会に『理系は役に立ち、文系は役に立たない』との通念が蔓延してきた」ことを挙げている。「文系は役に立たず、税金を投入して大学で学ばせる意義はないので廃止する」という論がリアリティを持って受け取られた、ということだ。

「文系は役に立たない」のか。本書は、ここを入念に掘り下げている。

本書によると、日本の大学政策における文系軽視・理系偏重は、最近になって始まったことではない。文明開化が終わり、国家建設から国家の保守・管理へと重心がシフトする中で強化されたのは法科系ゼネラリストの養成だった。しばらくは法科系エリートによる国家の管理が進められていくが、第一次世界大戦に向かう軍事力強化の時代になると理科系研究所の設立数が劇的に増加するとともに、理工系学部が重視されていく。

戦争がない時代の国家を管理するのは法律であり、国家は法科系学部偏重になるが、戦争が近づくと法律は疎んじられ、武器製造のための技術活用目的などで理工系学部偏重となる。ちなみに、大戦後は「経済発展」を目的に理工系学部偏重の体制が引き継がれ、高度経済成長期までに大規模国立大学の教員は約7割が理系という「理系中心の組織」となった。そして、2004年の国立大学法人化の前後から進められてきた産業競争力重視の大学政策を背景に、「儲かる理系」と「儲からない文系」という構図が当たり前のように成立し、大学も経済成長に教育で貢献しなくてはならないという前提が広く受け入れられるようになってしまった、という。

さて、話が逸れてしまったが、「文系は役に立たない」のかどうか。本書はこう述べている。

30年、50年の中長期的スパンでならば、工学系よりも人文社会系の知のほうが役に立つ可能性が大です。

本書は、「すべてがそうというわけではないが」と断ったうえで、理系と文系の知の違いについて次のように説明している。おおむね理系の学問は、与えられた目的に対して最も「役に立つ」ものを作る“目的遂行型”の知であることが多い。短期的に答えを出すことが求められ、それに長けた特長を持つ。一方で、文系は数十年、場合によっては数百年単位の長い時間的スパンの中で対象を見極め、“価値創造的”に「役に立つ」役割を担ってきた。例えば、戦時の日本は、理工系の応用的な学問を「アメリカに勝つ」という目的に向かって総動員したが、目的自体を客観的に見て「アメリカに勝つなんて、そもそも不可能ではないか」という批判的な視点は生まれなかった。これが、文系から生み出せる知だという。

本書によれば、そもそも大学の学問においての「役に立つ」とは、単に国家や産業界のためだけに留まるものではない。大学は、人類や地球社会の普遍的な価値のために奉仕する知の制度として発達してきた。

価値の尺度が劇的に変化する現代。理系に比べて“より長く役に立つことが多い”文系の知を、グローバルな視点で生かすために、文系学部の存在意義を見直す時期にあるのかもしれない。

文=ルートつつみ