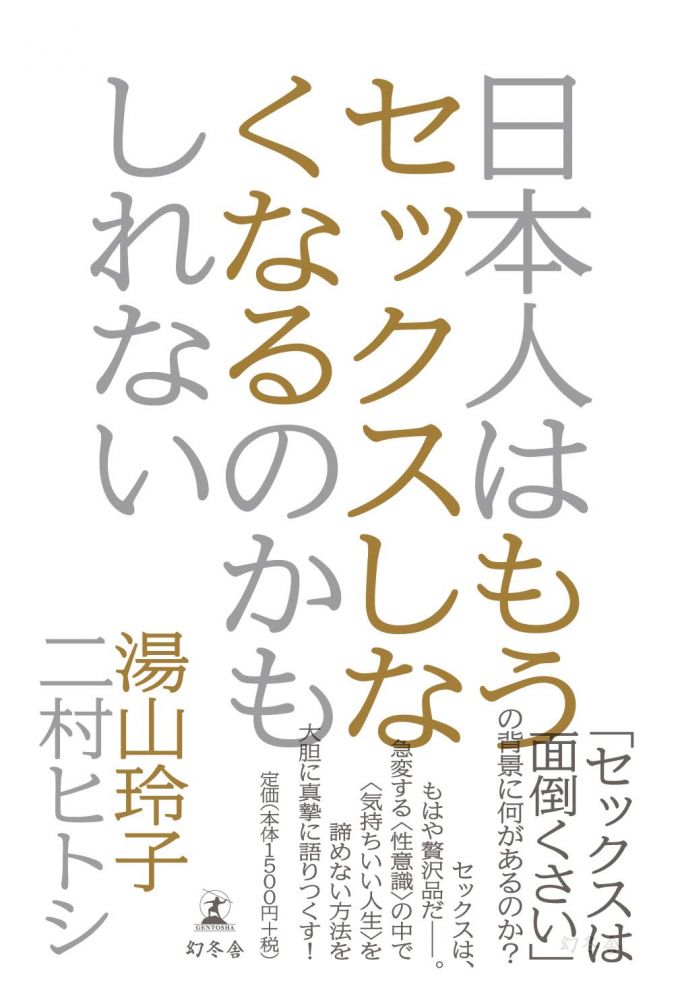

セックスは上流階級が嗜む贅沢品に――『日本人はもうセックスしなくなるのかもしれない』【湯山玲子インタビュー 後編】

更新日:2016/6/28

『日本人はもうセックスしなくなるのかもしれない』(湯山玲子、二村ヒトシ/幻冬舎)の著者の一人、湯山玲子氏は「ロマンチックラブの時代は終わった」と言い切る。王子様がいないとわかった今、働く女性はどんな恋愛ができるのか、そのための準備とは?

テレビの女たちが立ち上がった

――女性は社会的地位が向上する一方で、結婚、出産、仕事の間で路頭に迷っている女性も多くいます。お手本にするロールモデルも不在ですし。

湯山玲子(以下、湯山):女性は生き方が多様だから、そもそもロールモデルは存在しえません。そもそも生き方は個人のもので、それを「お手本どおり」にするなどということは、思考停止の最たるモノです。「ゆるキャリ」だとかメディアの押し付けに惑わされないように。時代は確実に女の人が、自分の生き方を自分で決めて実行できるようになっています。「女は黙ってろ!」という言葉の暴力がリアルに社会の様々な場面に存在していた時代から考えると「素晴らしい」の一言です。しかし、一方でその自由な立場を行動の土台にできず、自分の中に障壁を勝手に作り、こじらせてしまう人もいる。ただ「こじらせ」は自分と社会との葛藤から来るもので、それを「無いこと」にして後で大変なことになる男性よりもいいかもしれません。また、こじらせを突き詰めてフェミニズムに辿りつく人もいます。そこには闘ってきた女たちの言葉がたくさん残されているから、占いよりもよっぽど実践的で役に立つ。先ほどメディアと言いましたが、日本において、大衆に漂う空気を強力につくりあげてきたテレビ界も変化していると思います。女のマーケットはすべてお見通しと自信満々の男性ブロデューサーや、名誉男子的な女性社員の代わりに、叩き上げてきたアラフォー、40代の女性プロデューサーの企画が通るようになってきている。まあ、象徴的なのは『5時に夢中』(MXテレビ)の人気でしょうね。有名タレントもいず、言いたい放題の過激な番組に最初に食いついたのは、保守的と見られていた主婦層ですよ。この番組からマツコ・デラックスがゴールデンに進出した。私もこの番組のコメント収録がきっかけで、ワイドショーやバラエティに出演するようになった。以前なら「デブのおばさん枠」で、オチに使われていたでしょうが、そういう消費のされ方ではない。

女たちよ、アクセルをベタ踏みしてみろ

――しかし「働け! 結婚しろ! 産んで社会に貢献しろ!」と言われても、輝く前に過労死しそうです。

湯山:確かに。世論が両義的に揺れていて、加えて30過ぎの娘を自立させまいとする毒親も増えている。なので、これからの女性は若いうちから、本当に自分が人生で能力を活かした最大パフォーマンスを送れるように、正しい知識を獲得しないと苦しいでしょうね。まるで、ルネサンス期の秘密結社のように。流されていては足を挫くだけです。それから、アラフォー期は取捨選択とシフトチェンジが必要です。人並みの幸福スペックのすべてをうっすらバランス良く行う、というのでは、どうしても個々の満足や達成感の質が低くなり、メリハリつけて生きてきた人よりも不幸感が強くなってしまう。人生の後半戦を考慮して指針を立てるべきです。仕事が面白ければ、もっと邁進していい。組織が嫌なら独立する。働き過ぎも女として惨めと言い訳せずに「アクセルをベタ踏みしてみろ」と言いたい。性欲だって、セルフプレジャーアイテムや性感マッサージをどんどん活用して安定させればいい。もうタブーではないから、自分を卑下しないこと。それから日本人は、自分を主人公にすべき。誰かの脇役、つまり責任から逃れられてラクでトクだ、という洗脳は解いたほうがいいです。

――相手がいてもセックスレスが増加しています。年齢を重ねてもセックスを望むのは無理なのでしょうか。

湯山:そのことの問題点と解決法はまさに、この本の軸となるところなので、読んでいただくとして、実は現実社会では、ライフパートナーとセックスの相手を分ける、ということで解消しているケースも少なくない。ゲイに多い恋愛観ですが「好きという深い恋愛感情が最初で、それゆえにその流れでセックスしたい」というロマンチックラブのファンタジーを取り除いて、欲望に自覚的になるとそうなります。しかし今は、ベッキー騒動のように、制度から逸脱すると罰せられる時代。世の中全体が、世間の評価が大事な「他人様教」になっています。これからはセックスも恋愛も「他人様教」を、戦略的にかつ自覚的に振り切れる強い人だけが享受できる贅沢品になるでしょう。世の理不尽を知って不条理さえも楽しめる成熟した人のみの嗜みになるかもしれません。

取材・文=松田美保