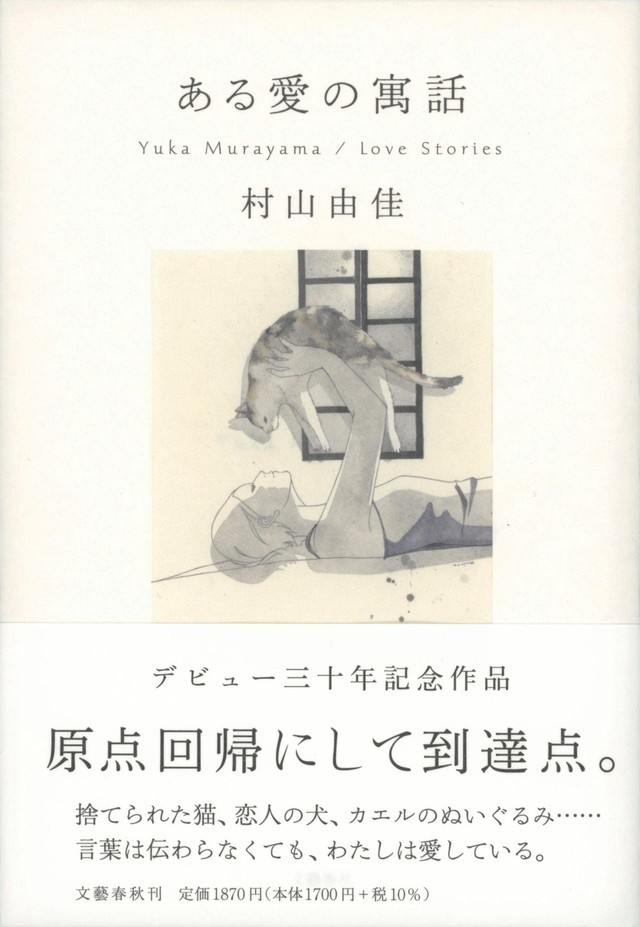

村山由佳氏デビュー三十年記念作品。言葉を超えて生まれた「愛」を紡いだ短編集『ある愛の寓話』

公開日:2023/1/31

1993年、『天使の卵 エンジェルス・エッグ』で小説すばる新人賞を受賞し、作家としてデビューした村山由佳氏が、今年デビュー30年を迎える。大きな節目を記念して、“原点回帰にして到達点”と謳われる短編集、『ある愛の寓話』(文藝春秋)が1月10日に刊行された。独特の切り口から展開される1話完結型の物語が、全6話収録されている。

本書は、〈人〉と〈人ならざる者〉との交情が描かれている点が新しい。個人的には、「晴れた空の下」、「グレイ・レディ」の2話に強く惹かれた。こちらの2話は、主人公のひとり語りが全編を通して続く。語られる様々なエピソードや心情に触れるうち、その光景がありありと思い起こされ、心を丸ごと持っていかれる。「グレイ・レディ」に至っては、語り手そのものが〈人ならざる者〉で、だからこそ伝わってくる臨場感があった。

カエルのぬいぐるみ。自分が名付け親になった愛馬。伝統工芸品として名高い、ナンタケット・バスケット。あらゆる“もの”へ向けられた真摯な愛、もしくは、“もの“が抱いてきた記憶と想い。どちらの角度から描かれた「愛」も、たまらないほど切なくて、苦しくて、温かい。

私達人間は、複雑な感情を持ち合わせている。だが、それを人間特有のものと思い込むのは、あまりに傲慢だ。〈人ならざる者〉に感情がある保証はどこにもない。しかし、同じように感情がないという保証も、どこにもない。共通言語が通じない相手だとしても、心を通い合わせることはできる。本書に登場する〈人ならざる者〉達には、命があり、魂があり、心があった。それらを吹き込んだ著者は、「物語の終わりと始まり」と名付けたあとがきにこう記している。

“この小さな物語たちを紡いでいる間は久々に自由だった。ほんとうに久しぶりに、すべての約束事から解き放たれて心を無限に遊ばせていた。”

物語の世界は、自由だ。こうあるべき、という概念や、日々突きつけられる現実の苦悩から、一瞬だけでも解放される。物語にはそういう力があり、私はその存在に子どもの頃から救われてきた。自由な物語には、人を自由にする力がある。

“自分が命を持たないただのかごであることを、わたしはどれほど神様に感謝しても足りませんでした。”

本書収録作品「グレイ・レディ」の一文である。この一文は、「愛」そのものだ。この言葉がどれほど深い愛情を表しているのか、ここで詳細には触れない。本書を手に取ったのち、ぜひじっくりと味わっていただきたい。

本書で描かれる6通りの愛は、どれも自由で、奥深くて、真っ直ぐだった。その先に避けられない別れが待ち受けているとしても、そんなことでは揺るがない。それほどまでに強く何かを愛せる主人公達に、ほのかな嫉妬を覚えた。私がいま最も愛している対象は〈人〉であるけれど、こんなふうに迷いなく愛せているだろうか。読了後、泡立つ胸の内で膨らんだそんな想いは、時間と共に私の中に静かに着地した。「愛したい」という、素直なカタチで。

〈人〉と〈人ならざる者〉との間にある境界線は、あわくぼやけている。折り重なった線上での交わりに、言葉は必要ない。言葉がなくとも、体温や質感、匂い、手触りから感じ取れるものはある。そこから想像し、慈しみ合い、宝物のようにそっと胸に抱える想いを、人は「愛」と呼ぶのだろう。それをこんなふうに自由に、かつ繊細に描ききる著者の今後の作品が、私は早くも待ち遠しい。

文=碧月はる