アントニオ猪木が遺したものとは? 「昭和プロレスの語り部」が追う、その遺伝子の行方

公開日:2023/2/14

2022年10月1日、“燃える闘魂”アントニオ猪木の命の灯がしずかに消えた。指定難病・心アミロイドーシスを発症しながらもYouTubeなどで、懸命に生きることの大切さを発信し続けたプロレス界の巨星は、逝去の2カ月前、「24時間テレビ」にも生出演した。「元気ですかー!」「1、2、3、ダァーッ!」と、車イスに座りながら叫んだその姿から、人々が受け取った、己の役割を全うしようとするひとりの男の魂。“アントニオ猪木”という名前しか知らなくとも、「この人は凄い……」と衝撃を受けた人は世代を問わず日本中にいたことだろう。

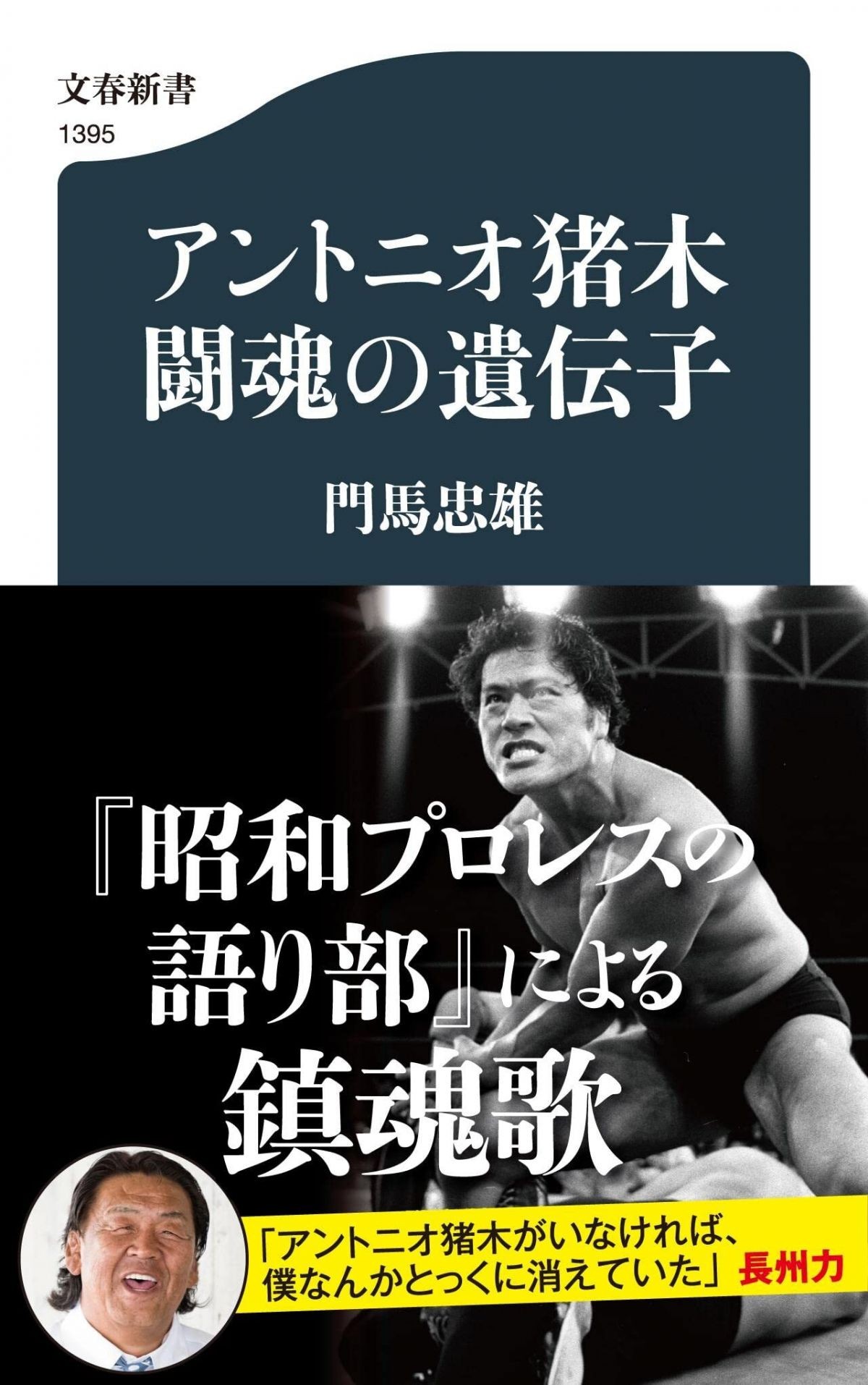

アントニオ猪木(以下、猪木氏)が現役を引退したのは1998年。彼がリング上で戦うリアルタイムの記憶を持つ人は30代以上の人に限られてしまった。猪木氏がプロレスラーとしてどれほど“凄い”人であったか、そして彼はいったいどんな人物であったのか。この『アントニオ猪木 闘魂の遺伝子』(門馬忠雄/文春新書)は、目の前にリングがあるかのような臨場感でそれを詳らかにしていく。

私の番記者としての活動は、初の東京オリンピック大会取材終了後の64年10月末からで、力道山亡きあとの日本プロレスの全盛期と重なる。ジャイアント馬場、アントニオ猪木とリアルタイムで過ごし、2人の切磋琢磨する姿、大活躍に元気印をもらって育った格闘技専門記者だ。

東京スポーツ新聞社の記者、後にフリー記者となり、プロレス評論家としても活躍する著者・門馬忠雄氏は、“猪木はいわば、地方巡業旅の同窓生。喧嘩もした仲間であり……”と述懐している。そうした距離感から生まれた視点、取材で得た膨大な至近の“ネタ“で構成される一冊は、猪木氏その人を皮切りに、藤波辰爾、藤原喜明、タイガーマスク、キラー・カーン、橋本真也、棚橋弘至など、日本プロレス界に名を刻む11人のレスラーにスポットを当てていく。そこで浮かびあがってくるのが、本書タイトルに刻まれている猪木氏の”闘魂の遺伝子”。後進の者たち、そして今のプロレス界に、猪木氏の魂がどんな形で継承されてきたのか、ということだ。

プロレスファンはもちろん、プロレスの知識がない、これまであまり関心がなかった、という人ものめり込んでしまう本書の面白さは、そのストーリー性にある。プロレスに命をかけた男たちの生き様は、数々の型破りで熱いエピソードに彩られた物語そのもの。しかもそこに“フィクション”はない。1972年、「日本プロレス」から追放処分を受け、猪木氏が旗揚げした「新日本プロレス」、それはまさに彼の新たな国造りだった。当時、人気を二分していたジャイアント馬場率いる「全日本プロレス」としのぎを削るなか、「新日本プロレス」のなかでも群雄割拠が次々と巻き起こる。

猪木氏とともに「新日本プロレス」を立ち上げ、“鬼軍曹”と呼ばれた山本小鉄の早すぎる引退、その後、勃発したクーデター事件の後、“生きる道が違ってしまえばしょうがないよね”と著者に漏らした言葉。猪木と濃密な子弟関係を築いた、一番弟子・藤波辰爾に「藤波、俺はお前の噛ませ犬じゃない。俺の気持ちがわかるか!」とリング上で牙をむき、後に「もうアントニオ猪木の神輿は担げぬ」と、新日本プロレスを脱退した長州力。「アントニオ猪木だったら何をやってもいいのか?」という言葉を突き付けた前田日明……。これはまさに猪木氏を頂点とした戦国物語である。“信長”猪木をカリスマとして崇めながらも、己の信念、プロレスを貫くため、彼から離反し、戦いを挑む者、猪木を倒すために手と手を組む者……。

読み進むうちにわかっていくが、猪木氏はけっして清廉潔白な人物ではない。いきなり掌を返すこともあるし、黒い部分もある。だがそれも“闘魂の遺伝子”を生み出した。

“猪木に向けられた反抗心は、彼の成長過程における最高のエネルギーとなった”と著者が語るひとりのプロレスラーがこのなかにいる。もっとも影響を受けたレスラーは?と問われたときも意地とプライドにかけ、“アントニオ猪木”とは口にしない彼について、引退後の猪木氏がふと漏らした言葉が本書のなかには綴られている。そこで覚えるのはなんともいえぬ人間愛。命を賭したリング上での戦いのなかで、男たちからどうしようもなく滲み出てくるそうした感情、思いも、この“闘魂”人物列伝から受け取ってほしい。

文=河村道子