無症状キャリアとして感染を広めてしまった人間に罪はあるのか? 「恐怖の伝説」を残した女性の実像

公開日:2020/6/27

「チフスのメアリー」と聞いて、ピンと来る日本人はあまり多くないだろう。だが、この名前は感染症や医学に携わる人の間では広く知られている。また、欧米では小説のモデルなどにもなっており、ほぼ一般名詞として通用するという。

本名をメアリー・マローンというこの女性は、20世紀初頭のアメリカに実在した人物だ。賄(まかな)い婦としてさまざまな家庭に雇われ、料理を作っていた彼女は、じつは当時まだ致死性の高かった腸チフスの無症候性(無症状)キャリアであり、本人に自覚のないまま雇い主の家族ら50人近くに次々と病を伝染させたとされている。そして、37歳のときにニューヨークの公衆衛生局に身柄を確保されると、以後、亡くなるまで30年以上にわたる隔離生活を当局によって強制された。

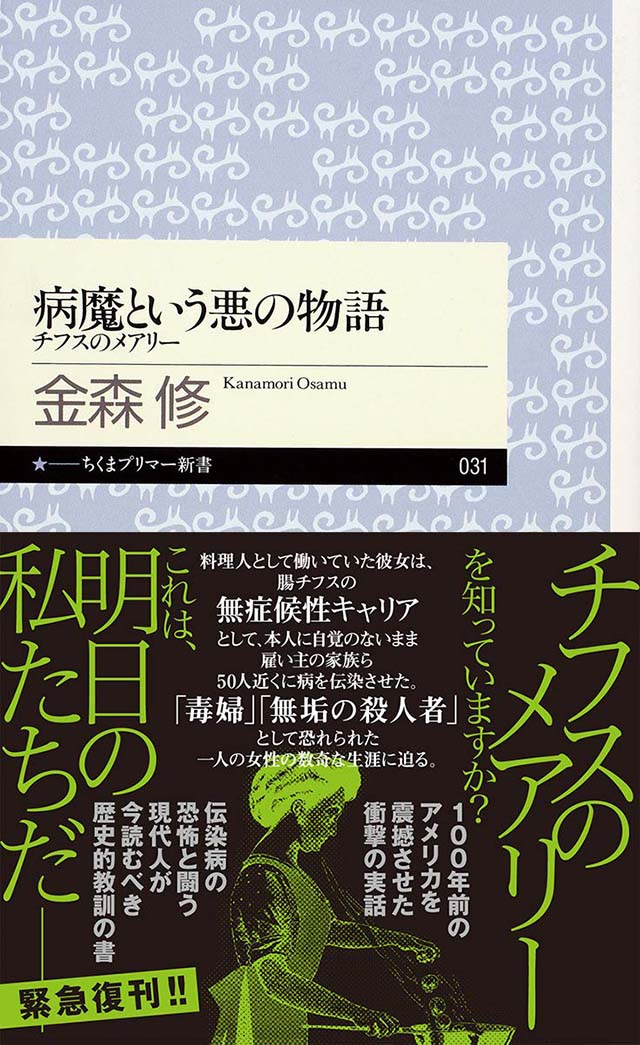

『病魔という悪の物語 チフスのメアリー』(金森修/筑摩書房)は、生前から現在にいたるまで「毒婦」、「無垢の殺人者」、「歩く腸チフス工場」といったイメージで語られ続けている彼女の知られざる生涯と、当時の社会状況を俯瞰的に考察する1冊だ。著者は、おもに科学思想史と哲学を専門とする研究者で、パリ第一大学で哲学の博士号を取り、のちに東大教育学研究科の教授も務めている。

著者が本書を書く上で念頭に置いていたのは、次のような重く、簡単には答えの出ないテーマだ。

“社会に住む不特定多数の人たちの命を救うためなら、一人の人間、または少数の人間たちの自由がある程度制限されても、仕方のないことなのか。その場合、一言で制限といっても、どの程度までの制限が許されるのか”

この問いに対して、「それは仕方のないことだ」と答える人が多数派かもしれない。だが、本書を読み終えたとき、その答えは変わる可能性がある。

なぜなら、まずメアリーが腸チフスの無症状キャリアであったことは事実だが、彼女が働いていた家庭で発生した腸チフスの原因が本当に彼女であったのかどうかは、科学的、医学的には厳密には証明されていないのだ。さらに、当時、腸チフスの無症状キャリアだったのはメアリーだけではなく、ほかにもおおぜいいた。それにもかかわらず、死ぬまで隔離されるという過酷な目にあったのは彼女だけであった。

この背景には、メアリーが貧しいカトリック系のアイルランド移民であり、さらに独身女性という、この時代のアメリカにおいて社会的に弱い立場であったことの影響が大きいと著者は指摘する。要するに、公衆衛生や防疫といっても、純粋に客観的な科学的判断だけに基づいているのではなく、その時代の社会や文化の感情的な影響を免れないということだ。伝染病などの災厄が起きたとき、人々はその罪を負わせることのできる、わかりやすい「生け贄の羊」を求めるのである。現在のコロナ禍においても、感染者が中傷されたり、特定の地域や職業が感染源のようにいわれて槍玉に上げられたりするのを見ると、100年前もいまも状況はあまり変わっていないといえよう。

ところで、復刊した本書が書かれたのは、コロナ禍が起きる10年以上も前の2006年のことである。それを考えると、「おわりに」に記された著者の言葉は非常に予言的だ。

“恐ろしい伝染病が、いつ社会に蔓延するかは誰にもわからず、もしそうなれば、電車で隣に座る人が、恐ろしい感染の源泉に見えてこないとも限らない。(…中略…)そして、この生物学的な恐怖感が私たちの心の奥底に住み着き、いつその顔を現すかはわからないような状況が、人間社会の基本条件なのだとするなら、未来の「チフスのメアリー」を同定し、恐怖を覚え、隔離し、あざけり、貶めるという構図は、いつ繰り返されてもおかしくはない”

いつあなたが、現代の「チフスのメアリー」にされてしまうのかは、誰にもわからない。それは、感染症そのものよりも恐ろしいことかもしれない。

文=奈落一騎/バーネット

【こちらも読みたい】

パンデミックの歴史から読み解くコロナ収束の見通し。感染拡大より恐ろしいシナリオは…?