時にカッコよさを優先し、不便を楽しむ。ヒロシ流キャンプ術!

公開日:2020/8/27

「僕のソロキャンプに“不用品”が必要なのは、単にかっこをつけたいからだ」

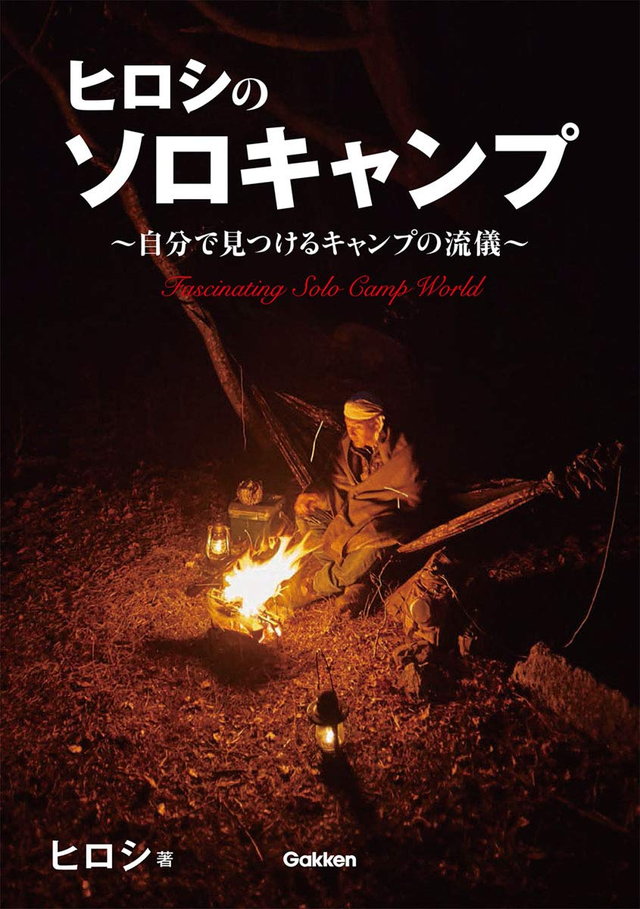

ソロキャンプ動画をアップするYouTuberとして再ブレイクを果たした芸人・ヒロシ。彼の著書『ヒロシのソロキャンプ~自分で見つけるキャンプの流儀~』(ヒロシ/学研プラス)には、そんな元も子もない一文があった。

雨風をしのげて、エアコンもある家で過ごすことができるのに、なぜ人はキャンプをするのか。「都会の喧騒から離れたい」「自然に癒やされたい」という人もいるだろうが、「焚き火とかキャンプの道具とかが、なんだかカッコいいから」という人も多いだろう。

ヒロシのソロキャンプYouTubeと今回の書籍は、そんな「キャンプってなんだかカッコいい」と思っている人に刺さる内容なのだ。

そしてヒロシのソロキャンプは、単なる「カッコつけ」では終わらない。自然の中で、機能よりも「カッコよさ」を優先して道具を選ぶと、不便を背負い込むのは自分。その不便を、試行錯誤と創意工夫で乗り切ろうとする。そして、その過程を楽しむ。そんな姿勢がヒロシのソロキャンプからは感じられる。

なおヒロシは、冒頭に紹介した「単にかっこをつけたいから」発言のほかにも、「ソロキャンプの醍醐味のひとつは『不便を楽しむこと』だと思うが、『不便は不便だ』としか思わないときもある」と、また別のぶっちゃけ発言も披露。普通に便利な道具を紹介したりもする。

ときには素直に便利な道具も活用するし、機能性を重視して道具を選べる目も持っている。それはヒロシが1人で試行錯誤しながらソロキャンプの経験を重ね、100均ショップのアイテム等も取り入れながら、自分流のキャンプ術を身につけてきたからだろう。

また本書は、ときどきクスッと笑えて、「そういえばヒロシって芸人だったよな」ということも思い出させてくれる。

たとえば焚き火について。ヒロシは「人を育てるのと同じで、焚き火は手をかけすぎず、ほったらかしにもしない。少しずつ小枝を追加して十分な炎を作ってから少し太い薪を追加する。この繰り返しだ」と素敵なたとえ話を披露する。

興に乗ったのか、「赤ちゃんの頃は火が立ち消えないようこまめに小枝を補給する。夜泣きのたびに起きておっぱいをあげるようなものだ」とたとえ話は延々と続いていくが、最後は「かっこをつけ、焚き火を子育てにたとえたが、僕は独身だ。子育てはよくわからない」としっかり落としてくれる。

続けて「ヒロシです…。ヒロシです…。ヒロシです……」とは書かれていなかったが、ソロキャンパーとして再ブレイクを果たしても、その芸風が変わっていないということにもホッとさせられる1冊だった。

文=古澤誠一郎