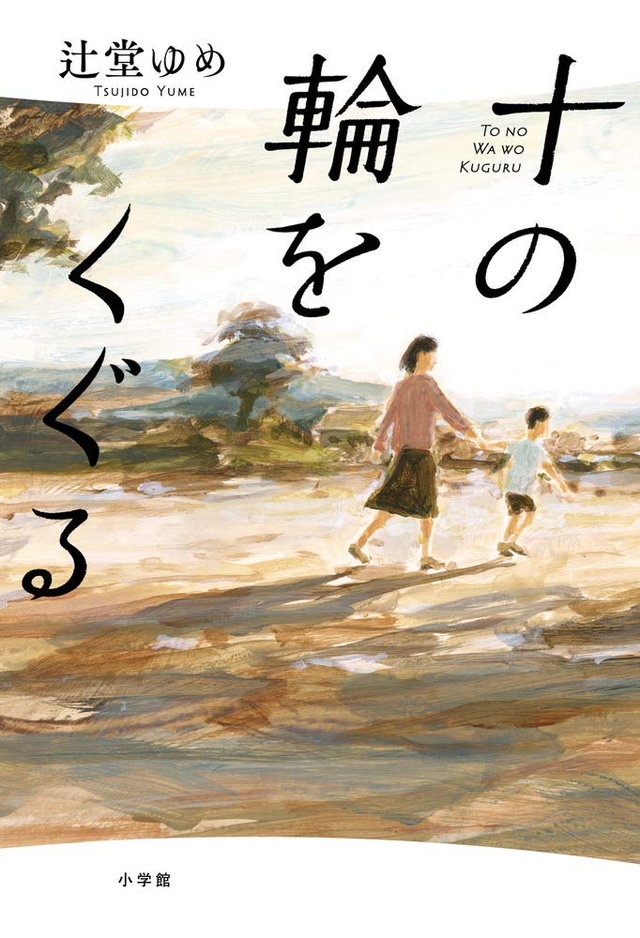

1964年と2020年、ふたつの東京五輪の時代を鮮やかに描く親子の物語!『十の輪をくぐる』

公開日:2020/12/1

人と人は、たがいを完全に理解することはできない。親友でも、同僚でも、恋人でも、家族でも、相手の考えていることを正確に読み取ることは難しい。好かれていると思ったら騙されていて、憎まれていると思っていたのに愛されていた──そういった悲喜が生まれるのは、どんなに長く、濃い関係にある者同士でも、心だけは共有することができないからだろう。

『十の輪をくぐる』(辻堂ゆめ/小学館)の主人公、佐藤泰介も、ごく身近な人間の内面がわからなくなってしまった者のひとりだ。

スポーツクラブの運営会社で働く58歳の泰介は、認知症を発症した母・万津子と、バレーボールをきっかけに出会った妻、高校のバレーボール部でエースとして活躍する娘とともに暮らしている。周囲から実力を認められ、残業も厭わず仕事に打ち込めていたのは過去の話だ。定年前の今、会社では窓際に追いやられ、家では毎日妻に腹を立てられて、人生に行き詰まりを感じている。それどころか、自分が挫折したバレーボールの世界で娘が期待されていることを、素直には喜べなくなってしまった。

そんなある日のことだ。2020年、東京で開催されるオリンピック関連のテレビを見ていた万津子が、妙なことをつぶやいた。「私は……東洋の魔女」「泰介には……秘密」。母の言う「東洋の魔女」とは、1964年の東京オリンピックで金メダルを獲得した、あの日本女子バレーボールチームのことだろうか。しかし6名の選手の中に、佐藤万津子の名前はない。補欠だったのか、サポート的な立ち位置だったのだろうか──想像を巡らせるうちに、泰介はふと気づく。自分は、母から昔の話を聞いたことがほとんどない。知っているのは、弟が生まれてまもなく父が死に、家族3人で福岡から上京してきたということくらいだ。

幸か不幸か、母は認知症の症状が悪化しているとき、自分が秘密主義者であることを“忘れる”ようだ。はたして万津子は、本当に「東洋の魔女」のメンバーだったのか? 母が自分に厳しくバレーボールを仕込んだ理由は? 彼女が故郷を捨てたわけは? 泰介は、万津子の部屋で見つけた新聞記事の切り抜きを頼りに、母の過去を探りはじめるのだが……。

人間、相手の内側はわからない。だが、もしかすると、みずからの真の姿だって、本当にはわかっていないのかもしれない。定年間近に自分を再発見した泰介も、「女の幸せ」というくびきから脱け出し、自分の道を切り開いた万津子も、人生のある時点までは、その身を縛る“生きづらさ”に、気がついてはいなかったのだから。

1964年と2020年、東京と福岡──紡績工場で女工として働いたのちに三井鉱山の職員と結婚した母・万津子と、現代を生きる息子・泰介の視点から、ふたつの東京五輪の時代を鮮やかに描き出す、三世代の親子の物語。時代や土地を行き来しながら読み取れる明日へのヒントは、激変する時代の中で“生きづらさ”を抱えるすべての人のこれからを、聖火のように力強く照らしてくれることだろう。

文=三田ゆき