すーー、とふすまが開いてね……怪談に擬音が多いワケは? 話はどこまで実話なのか? 怪談研究家・吉田悠軌が綴る「実話怪談」の裏側

公開日:2021/4/3

押し入れをすこーし開けて見てると、すーー、とふすまが開いてね。白い足袋がぬーっと出てね、黒い長い髪がふわぁーーーーーっと揺れてね……。

……という上記の文章は、 YouTubeで稲川淳二さんが公開していた怪談の一部を書き写したもの。このような擬音の多い語り口は、いまや怪談のステレオタイプとして定着しているだろう。

こうした話し方は実際に聞くと怖いのだが、「なぜ擬音が多いのか」は、考えてみるとよく分からない。また稲川淳二さんをはじめとした怪談の語り手については、「なぜあんなに多くの怪談を収集できるのか」という疑問もあるし、「話していることは全部実話なのか?」「実話だとしてもどの程度アレンジを加えているのか」と不思議に思っている人もいるだろう。

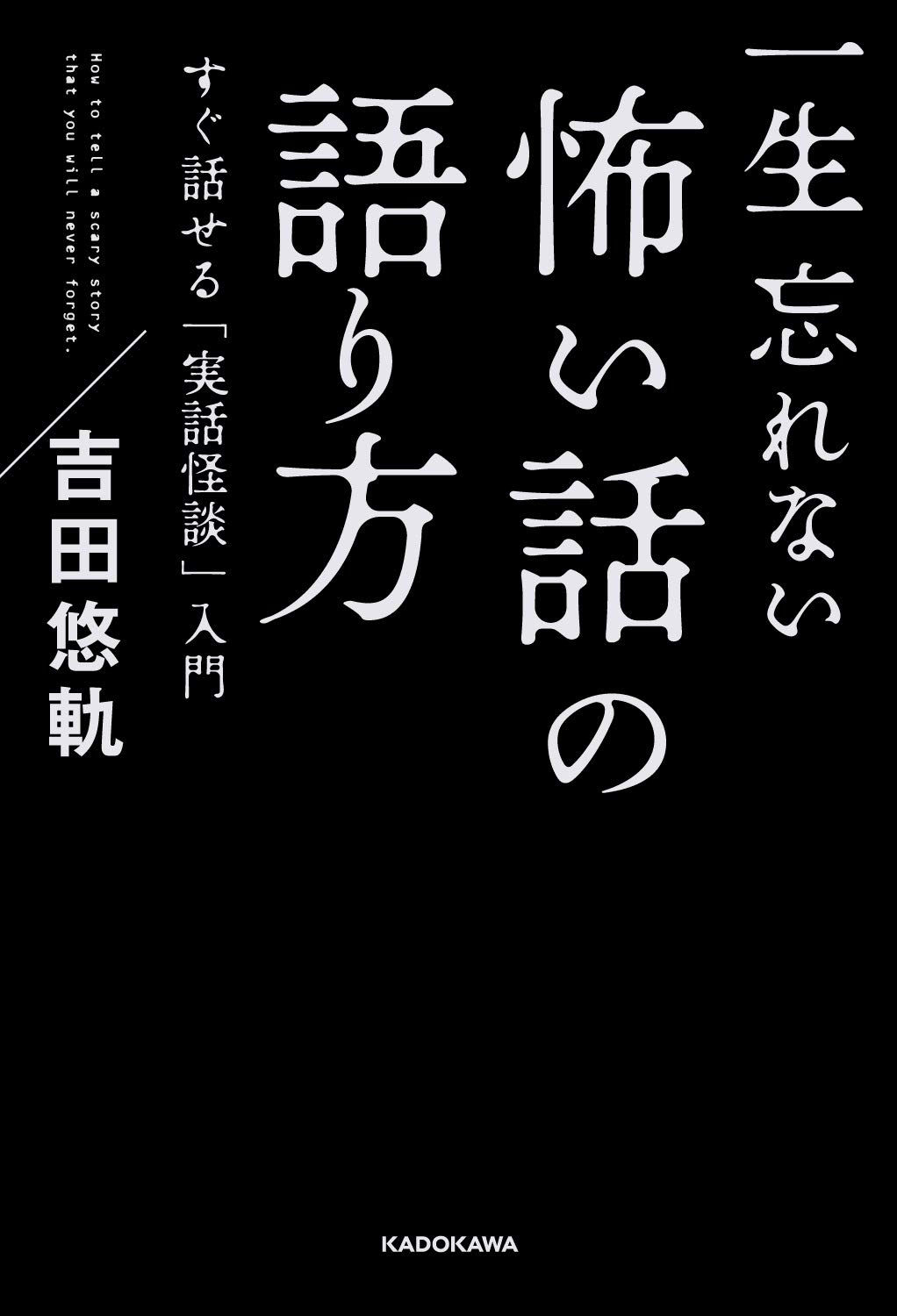

そんな怪談にまつわる疑問が氷解する本が『一生忘れない怖い話の語り方 すぐ話せる「実話怪談」入門』(吉田悠軌/KADOKAWA)。本書は怪談研究家で怪談の書き手・語り手でもある著者が、「怪談の集め方・編集法・書き方・語り方」をまとめたもの。いわば小説家の書く「小説の書き方」の怪談版のような本で、怪談の裏側が分かる本としても、創作術の本としても非常に興味深い内容だった。

怪談が「実話」であることの重要性

まず本書の面白い点は、著者が「都市伝説」や「創作ホラー」と「実話怪談」を明確に区別し、体験者本人から取材した怪談を重視して論を進めていることだ。

その背景には、怪談の歴史が関係している。本書がまとめた現代実話怪談史によると、『新耳袋』『「超」怖い話』といった怪談本のシリーズが登場した1990年代以降は、怪談のプレイヤー(書き手・語り手)が一挙に増加。書籍やイベントで発表される作品も増加し、怖い話の喋りを競う「ショーレース」も増えたという。

そんな状況下で、体験者以外からまた聞きした話をプレイヤーが発表し、報酬を受け取ってしまえば、「それは私が3年前に体験者から聞いて発表した実話です!」なんてクレームも起こり得る。だからこそ怪談の世界では実話性が重視されるのであり、実話性を重視する変化の裏には怪談というジャンルのメジャー化や成熟化があったんだな……と本書を読んで理解できた。

「生首の顔が亡くなった叔父さんに似てた」は情報として△

だからこそプロの怪談のプレイヤーたちは必死に実話を探しているのだが、本書ではその探し方(取材)のノウハウも公開されている。そして「自称・霊感の強い人の怪談は怖くない」「『別に怖くもないんだけど……』といって教えてもらった体験談が怖いことは本当に多い」といった当事者ならではの逸話が面白い。

なお体験者から話を聞くときは、とにかく細かい部分まで根掘り葉掘り聞き出して、「当たりディテール」を引き出すことが大事だという。そこで挙げられていた「どんな逸話が当たりなのか」の例がまた興味深かった。

「その生首、ずっと昔に亡くなった叔父さんに似てたかも」は、著者いわく物足りないもの。それが「生首が通った交差点をまた通ったら、なんかぬめっとした泥水で汚れていた」なら面白い。そして、「生首に出会った後、コンビニで買った新発売のアイスが、なぜかドロドロに溶けてたな……」なんて情報なら最高だそう。

著者いわく、実話怪談では一見すると「余計」な情報が重要なことが多く、「不条理で不要に思える部分こそがリアリティを支えている」とのこと。だからこそ聞き取った人が勝手にでっち上げたり付け足したりした情報は、客や読者にも「なんかリアルな感じがしないな」という印象になってしまい、ウソが露見するそうだ。やはり、リアルでゾッとする怪談を書くため、話すためには、体験者本人からの取材が重要なのである。

創作(つくりごと)はNGでも創作性が表れる面白さ

また本書では、「登場人物で話の本筋に関わらない人物は省略してもOK」「実話怪談を喋るときは、客観的な『説明』と心情の『描写』を頻繁にスイッチすると臨場感が出る」「擬音を使うと喋りにリズムが生まれ、描写している『場』が客が聞いている場所にありありと現前化してくる」といった怪談の書き方・喋り方のノウハウも細かく紹介されている。

そうしたノウハウを共有すれば、どんな人でも同じような「怪談らしい怪談」を発表できるようになるはずだ。だが一方で本書では、「誰から話を聞くか」「話のどの部分を掘り下げるか」「聞いた話をどう編集して、どう話すか」といった部分に怪談作家・怪談師の個性が表れる……とも書かれていた。

つまり実話怪談では、「つくりごと。うそ」という意味での創作はNGでも、「芸術を独創的につくり出す」という意味での創作は確実に行われている。だからこそ一人ひとりの怪談作家・怪談師ごとに個性があるし、それを楽しむファンもいるジャンルなのだ。

現実とは信じられない話を実話として話す。創作を避けつつもそこに創作性が表れる……。本書は本気で怪談を書いてみたい人、喋ってみたい人に向けたハウツー本でありつつも、怪談のそうしたアンビバレントな魅力を映し出す書籍でもあった。

文=古澤誠一郎