水俣で何が起きていたのか? 『女帝 小池百合子』の著者が現代に警鐘を鳴らす、渾身のノンフィクション

更新日:2021/11/23

9月23日から映画『MINAMATA ―ミナマタ―』が公開される。ジョニー・デップが伝説の報道写真家ユージン・スミスを演じ、彼の最後の仕事となった「水俣病」をテーマにした写真集『MINAMATA』(1975)にいたる熊本県水俣市での取材の日々を描いた作品だ。

もはや令和となり、多くの日本人にとって「水俣病」という公害病の存在は「教科書的な知識」になってしまっているかもしれない。そのため「なぜ世界的な写真家が水俣に行ったのか」に注目してしまいがちだが、本作を見て何より圧倒されるのは、当時の水俣に繰り広げられていた「日常」のすさまじさだ。なぜ、こんな酷いことが起きてしまったのか。なぜ、ここまでの惨状が「封殺」されようとしたのか――水俣病裁判での患者勝利(1973)から約50年、たった半世紀前のことでありながら、あまりにも自分が「知らない」ということに愕然とし、それをユージン・スミスという外国人写真家の存在、そしてその彼を描いたハリウッド映画によって「教えられた」という事実に二重のショックを受ける。

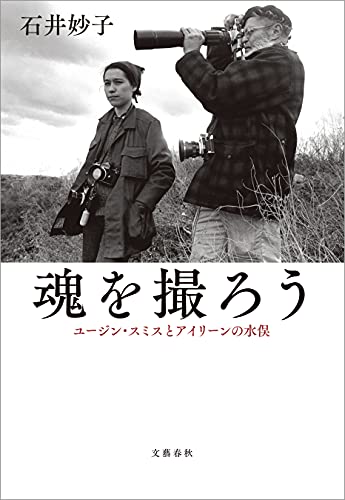

私たちにはもっと自らの社会がたどってきた道を「知る」努力が必要なのではないだろうか……そんな映画で抱えたモヤモヤに、一筋の光を示してくれるタイムリーな本が登場した。『魂を撮ろう ユージン・スミスとアイリーンの水俣』(石井妙子/文藝春秋)だ。

著者は『女帝 小池百合子』(文藝春秋)で第52回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した石井妙子氏。ユージン・スミスの『MINAMATA』にひきつけられ、この写真集を共に生み出した彼の妻アイリーン・スミスの存在を知ったという著者は、今から14年以上も前に京都で暮らすアイリーンに会いに行ったという。本書は、著者がその後幾度となくアイリーンと対話し、さまざまな関係者や資料にあたって編んだ『MINAMATA』にいたるユージンとアイリーンの物語であり、「水俣で何が起きていたのか」を知るための貴重な手引きでもある。

実は映画はあくまでも写真集を「原案」としたストーリーであり、必ずしも史実と同一ではない。本書によればユージンとアイリーンは写真展開催を主目的に来日し、その後に水俣取材を企画。東京で結婚式をあげたあと、偶然原宿の街で出会った駆け出しのカメラマン石川武志氏と共に3人で水俣に入る。当初3ヶ月の滞在予定は足掛け3年にわたる水俣暮らしとなり、ユージンは取材の成果を最も効果的に世界に発信するために喧嘩別れしていた『LIFE』とコンタクトを取る――。

そうした実際のいきさつを知るだけでも発見だが、何より「水俣で何があったのか」の詳細は現実への認識を深めてくれる。水俣病患者がいかに蔑まれ、隠蔽され、地域や共同体が破壊されてしまったのか。経済優先の社会の歪みは弱い立場の人々に向かう。科学や権威への過信、自然への暴挙、カネの暴力…さまざまな「過ち」を認めたはずの日本人は、水俣の悲劇が今も未解決のまま、再び福島第一原発事故といった悲劇を繰り返した。本書で知る水俣の悲しい全容は、あらためて「日本社会の本質的な弱点」をつきつける。

独特の人懐っこさを持った「外国人」であるユージンと、日米のハーフとして長く「日本人」としても「白人」としてもアイデンティティが持てなかったアイリーン。閉鎖的な日本の田舎でこうした貴重な記録を残せたのは、おそらく彼らが「まれびと」という客観的な存在だったことも大きいだろう。そして残った貴重なドキュメンタリーは今も世界に力強いメッセージを発信し続ける。あらためてユージンとアイリーンに感謝すると共に、日本人としてどう水俣を捉えるべきか、原点に戻って考えたくなる一冊だ。

文=荒井理恵