元恋人との再会が、甘い地獄のはじまりだった…/ 大石圭『溺れる女』②

公開日:2019/9/8

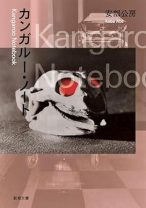

――彼と出逢ってしまったのが、 悲劇のはじまり。 『アンダー・ユア・ベッド』『呪怨』『甘い鞭』の大石圭、最新作。 著者渾身の「イヤミス」ならぬ「イヤラブ」小説。

2

わたしの名は奈々。平子(ひらこ)奈々。

二十九年前の四月の初めに、わたしは日本海に面した地方都市で生まれた。銀行員の父は転勤族だったから、わたしたち家族は父が異動になるたびに日本海側の都市を転々とした。母は基本的には専業主婦だったが、パートタイムで働くこともあった。

父はすらりとした美男子で、笑顔が素敵な男だった。母もまた美しい人だったが、昔から体重の増加に悩まされ続けていたようで、今も毎日のようにダイエットと美容体操に励んでいた。

わたしには史奈(ふみな)という名の二歳下の妹がいる。わたしと同じように東京の大学を出た史奈は百貨店の販売員をしていたが、二年前に同僚の男と結婚して都内のマンションに住んでいる。少し前に女の子を出産し、今は百貨店に復職し、子供を育てながら働いている。

史奈とわたしは実の姉妹だったけれど、似ていると言われたことはほとんどない。容姿も性格も正反対と言っていいほど違っていたからだ。

妹の史奈はアイドルのように可愛らしい容姿の持ち主で、小学生の頃からクラスの男の子たちの人気者だった。妹の周りにはいつも男の子たちが群がっていて、四年生の時には早くもボーイフレンドがいたと聞いている。

そんな妹とは対照的に、姉のわたしはまったくモテなかった。男子生徒から話しかけられることもほとんどなかった。

男子だけでなく女子生徒たちからも、わたしは少し怖がられているような存在だった。生真面目でめったに笑わず、冗談を口にすることもないので、みんなにはとっつきにくく感じられたのだろう。

妹の史奈は小学生の頃からお洒落をすることに夢中で、学校に行く前には毎朝、どんな服を着ていくかでさんざん迷い、鏡の前で何着もの服を身につけていた。

けれど、当時のわたしはそういうことにはほとんど関心がなかった。着飾ったり、お洒落をしたりするのは、男に媚びているような気がしたのだ。妹はいつも髪を伸ばして、毎日、違う色のリボンをつけていた。だが、姉のわたしはずっとショートカットにしていた。髪が短いほうが、洗うのが簡単だったからだ。わたしは近眼で、小学生の頃からレンズの分厚い眼鏡をかけていたが、コンタクトレンズにしようと考えたこともなかった。

男の子たちの目を気にして、史奈は中学生の頃からダイエットに励んでいた。母に似たのか、史奈もわたしも太りやすい体質だった。

けれど、わたしはダイエットのことなど考えたことがなかった。だから、あの頃はかなりぽっちゃりとした体つきをしていた。けれど、男たちの目を気にしてダイエットをする妹の気持ちが、あの頃のわたしにはまったく理解できなかった。

あの頃から、わたしは男と対等でありたいと考えていた。なぜ、そう考えるようになったのか、自分でもわからないけれど、間違っても、男の言いなりになって、男に振りまわされるような人生は送りたくないと思っていた。

男と対等でありたいという思いから、学校でのわたしは勉強に励んだ。そうすることで、男と対等の職業に就けると考えたのだ。

第一志望の私立大学の法学部に合格したわたしは、十九歳の誕生日を迎える少し前に親元を離れ、今も住んでいる世田谷区内のワンルームマンションでひとり暮らしを始めた。

大学でもわたしは勉強に励んだ。あの頃のわたしは、弁護士や判事や裁判官などの仕事に就きたいと考えていた。そして、自分なら、その夢を叶えられるはずだとも思っていた。

あの男と出会うまでのわたしは、人生は自分の力で切り開けると考えていたのだ。

1961年、東京生まれ。法政大学文学部卒。93年、『履き忘れたもう片方の靴』で第30回文藝賞佳作となる。他の著書に『アンダー・ユア・ベッド』『呪怨』『甘い鞭』等がある。

Twitter:@ObpcVsDh4d1y9Y6