不倫、恋愛… 「恥ずかしい」と感じても読みたいものを読めばいい/「記憶力」と「思考力」を高める読書の技術③

公開日:2020/7/18

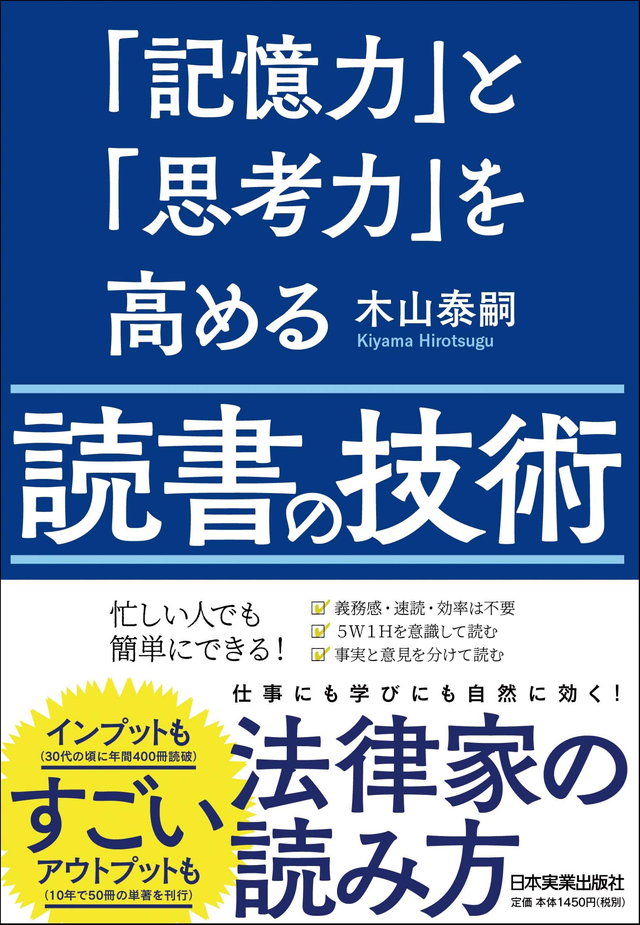

忙しい人でも簡単にできる、法律家のすごい読み方を伝授! 木山 泰嗣氏が仕事にも学びにも効く読書法を紹介します。読解力はもちろん、記憶力、思考力のすべてを鍛えることができる著者独自の手法が満載です。

2 自分の「好奇心」を引き出して楽しみながら読む

読書のきっかけ

読書の原動力になるのは、あなたの「好奇心」です。あなたが、いま興味のあるものは何でしょうか?

それは、社会問題かもしれませんし、歴史かもしれません。好きな映画やアニメの監督や原作者かもしれませんし、アイドルや女優さんやパティシエかもしれません。仕事に使う技術や簿記会計や英語かもしれません。あるいは、周囲に気になる人がいて、恋愛や不倫などの人間の根源的な欲求のメカニズムに興味が向いている時期なのかもしれません。

何でも構わないのですが、このようにあなたが日常生活を過ごすなかで興味関心をもつものはたくさんあると思います。それらについて解説した本は、必ずといっていいほど存在します。

そのとき、社会問題や歴史であれば、ハードカバーで小さな字で埋め尽くされた専門書もあるでしょうし、それらの知識を一般向けにわかりやすく解説したビジネス書や新書もあると思います。

例えば、LGBTについて知りたい、日韓問題について知りたい、というきっかけで、その興味関心の赴くままにネットで情報を得たり、新聞や雑誌を読んだりして、その過程で、今度はその歴史を深く知りたいという気持ちも芽生えてくると思います。

そうした歴史が整理された本もあるでしょうから、その本を読めば興味のある分野の歴史を学ぶことができるでしょう。ラグビーワールドカップの日本の活躍をみて「にわかファン」になった人は、コアなファンであればスラスラ語れるようなこれまでの日本ラグビーの歴史や、世界ラグビーの歴史はわからないでしょう。ネットで調べれば基本情報はもちろん得られると思いますが、本を読めばそれをストーリーとして、いわば映像・体験がイメージできるような文字情報を得ることができます。

読みたいものを読めばいい

結婚して数年してから、これまで浮気などしたことはなかったのに、別の異性に興味をもってしまい、その衝動をどうしても抑えられない、あるいは職場の女性とよい関係になってしまった、というような人は「不倫はいけない。ダメだ」と思う社会規範との抵触を考え悩む前に、それを扱った小説を読んでみたらいかがでしょうか。

この分野では『男というもの』(中公文庫)という本も執筆されている、渡辺淳一のさまざまな小説があります。渡辺淳一は、わたしも好きな作家なのですが、現実の体験を小説に昇華させてきた稀有な男女小説の第一人者です。ご自身の体験が伴えば、「わかる。わかる」「自分だけではないのか。こういう感情や苦しさは」と共感しながら、物語の世界にハマるかもしれません。

このように、本は人から強制されたり、勧められたりして読むものではなく、読みたいものを読めばいいのです。この点で、書店で買うのは、レジの店員さんに自分の心の内をみすかされそうで恥ずかしいと感じる人でも、いまはAmazonなどのネット販売で簡単に本を手に入れることができますから、恥ずかしさを感じずに読書がしやすい環境になったといえます。

不倫や恋愛を例に出したのは、人は本当に興味関心をもつことには、多くの場合「恥ずかしい」という感情を伴うものだからです。しかし、それをテーマにした小説や本を読めば、それらが恥ずかしいことではなく、膨大な他人の体験(フィクションも含みます)や知識を得られることに気づきます。

このように、どんなことでも(あなたが恥ずかしいと思うことだとしても)人類の長い歴史のなかでは、それをすでに体験し尽くした人が大勢いて、それを研究している人も多数いて、それらをまとめた本も数多く存在しているはずです。

あなたが恥ずかしいと感じることの多くは、いまのあなたが知らないことです。未知のものに、人は恐れを感じます。恐いと思うと、近づかないように避けるのが人間の本能ですし、恥ずかしいと感じる羞恥心も、そのことを深く学ぶことを阻む要因になります。

しかし、そのような心の壁を超えて、読書をすることで、それらは決して恥ずかしいことでも恐いことでもなかったことに気づかされるでしょう。これは、健康のことや病気のこと、またお金のことなどでも当てはまることが多いと思います。

自分が興味関心をもっていることは、心が引き寄せていることで、そう簡単には心から離れていきません。言い換えれば、興味関心のあることは、あなた自身が無意識で「読書」を求めているサインなのです。