生理用品の“革命”は、女性の生きづらさをどのように更新したのか【読書日記31冊目】

更新日:2020/11/9

2020年5月某日

こんなにも負担を感じていたのか。

誰かの不在で、その存在の大きさを知るように、当たり前のように傍らにあった苦痛の大きさと堆積の厚みに愕然とさせられる。

数年前からお仕事をご一緒させていただいている友人の会社が、経血を吸収するショーツを発売した。はくだけの生理用品、と銘打たれた商品を見てもピンと来ず、最初は不安で外側からナプキンを貼ったり、ショーツを2枚重ねてはいたりしてみたけれど、漏れない。本当にナプキンいらずでいいんだと安心して喜びを感じた刹那、今までの苦労や苦痛はなんだったのだろうと、しばし呆然としてしまったのだ。

私自身は、生理痛やPMSがそう重いほうではないと思う。

生理に関して困ったことがあったとすれば、小学5年生で初潮を迎えて月に1度のペースで生理が来ていたにもかかわらず、中学校入学と同時に丸3年もの間、生理が止まってしまったこと。それ以降、2~3カ月に1度しか生理が来ないことなど、生理不順が主な悩みだけれど、痛みも経血量も生理前後のイライラや食欲の増進も人並みだと思う。

周りの友人の話を聞くと、のたうち回るほどの頭痛や腹痛があったり、2時間に1度ナプキンを替えなければもたなかったり、仕事の関係でトイレに行くタイミングがなかなかなかったりと大変そうだ。

それに比べれば私なんて、と思っていたけれど、そんな私でもナプキンを替える手間や漏れないかの心配による負担があったのだ。そして、その負担の大きさに気づかせてくれたのは、何か崇高な教えでも、大金をはたいて買う高級なものでもなく、極めて生活に根差した「モノ」だったのである。

*

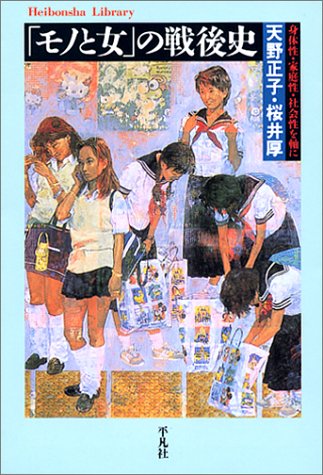

『「モノと女」の戦後史 身体性・家庭性・社会性を軸に』(有信堂)という本はまさに、モノがいかにして女性の身体性に働きかけ、価値観を変えてきたかの歴史について書かれている。取り上げられるものは、パンストにはじまり、下着、ナプキン、避妊具、洗濯機、流し、トイレ、手帳といった、私たちの生活において“当たり前”に存在するものばかりだ。しかし、本書ではそれらの“当たり前”なモノたちにまつわる驚くべきエピソードが次から次へと紹介される。

たとえば、洋式下着が本格的に普及したきっかけに関するエピソード。下着が広まり始めた当初は、局部を冒涜するような気恥ずかしさが感じられ、庶民に浸透するまでは時間がかかったという。しかし、1932年に起きた白木屋の火災をきっかけに、洋式下着は急速な普及を見せる。

「白木屋デパートの火災では屋上から救命綱をつたっておりるとき、下ばきをつけていないばかりに和服の裾の乱れを気にして墜落した女性店員が多かったのである」

このエピソードからは、モノが女性(人)に与えている身体性や価値観がいかに強固であるかがわかる。“悪しき”価値観をなかなか更新できない現実を思うと、気持ちが陰るばかりだ。一方で、こうした事実は、モノさえ変われば、価値観をまるっと変えられる可能性も見せてくれる。

*

たとえば、1961年に発売された紙製ナプキン「アンネ・ナプキン」も、女性を生理のうっとうしさやタブー、行動の規制から大きく解放したモノのひとつだ。

それまでの昭和の女性はというと、生理中、脱脂綿かゴム引き月経帯と呼ばれる腰に巻いてはくタイプの布を使うしかなかった。ひも状のゴム引き月経帯が誕生したのが江戸時代末期だったことを考えると、150年もの間、女性の生理用品は大きな変化を遂げていないことがわかる。

しかも、脱脂綿を使うようになったのも1894年の日清戦争時に、兵士の手当て用として開発された脱脂綿を従軍看護師がひっそり転用したのがはじまりだというのだから、女性の生理にいかに目が向けられていなかったかがうかがえるだろう。

戦時中はナプキンもなく、粗悪な新聞紙を膣に挿入しなければいけなかったり、経血ですぐにカピカピに固まってしまう紐をこっそり洗い、“恥ずかしいもの”あるいは“穢れ”として、日に当てて干すことも許されなかったりしたことが、女性たちの内面に自分を肯定し難い意識を植え付けたとしても不思議ではない。

生理の名前を口にすることも許されず、「アレ」「コレ」といった代名詞で語らざるを得なかった時代。そんな時代に登場した「アンネ・ナプキン」が、生理を「アンネの日」としてオープンに語る機会を与えたのは偉業である。やや大げさな言い方をするならば「意識革命」と呼んでもいいだろう。

さらに、漏れやズレを気にして生理中の行動を制限されていた女性たちは、「アンネ」の登場により行動的になる。60年代のミニスカートの流行や、70年代にジーパンが男女共通の装いとして定着したことも、ナプキンの登場による行動の軽快さが少なからず影響しているはずだ。より広い解釈をするならば、60年代にアメリカではじまった新しいフェミニズムの流れが日本でも広がったのは、ナプキンの登場により「女としての負のアイデンティティ」が可視化されたから、と捉えることもできるかもしれない。

いずれにしても、モノが女性(人)に与えてきた影響は思っている以上に大きい。そして、それはモノを取り入れることで初めて可視化されるケースがほとんどなのだ。

*

私たちにとって、生理やPMSはもはや、“当たり前”の存在だ。

早い人であれば10歳前後から付き合ってきている身体のことを変えられる余地などないと思っている。実際に、生理自体や痛みを完全になくすことはできない。

けれど、たとえばモノを通じて、生理やPMSへの向き合い方を変えることで取り除ける不快な要素はまだあるかもしれない。

「モノと女の戦後史」を更新した友人のプロダクトは、そんなことを思わせてくれた。

文=佐々木ののか バナー写真=Atsutomo Hino 写真=Yukihiro Nakamura

【筆者プロフィール】

ささき・ののか

文筆家。「家族と性愛」をテーマとした、取材・エッセイなどの執筆をメインに映像の構成・ディレクションなどジャンルを越境した活動をしている。6/25に初の著書『愛と家族を探して』(亜紀書房)を上梓した。

Twitter:@sasakinonoka