面倒なことは習慣化が大事! 習慣化されるまでの期間と、苦痛な待ち時間をゼロにするコツ/面倒くさがりの自分がおもしろいほどやる気になる本①

公開日:2021/2/8

「面倒くさい」ことに取り組むとき、どのように取り組んでいますか? 面倒くさいと思わないようさまざまな工夫をしてみても、ふと気づくと後回しにしてしまっていたなんてことも…。本書では、面倒なことを減らす仕組みと、ラクに取り組むためのコツをご紹介します。

とりあえず最初の3週間は、苦しくてもやめないのがコツ

私たちは、習慣化されたことなら、面倒くさがらずにすることができます。

なぜなら、習慣だからです。習慣というのは、もうやるのが当たり前というか、やらないと逆に落ち着かないような行動のことをいいます。

面倒くさいことを、面倒くさがらずにやるコツは、とにかく習慣にしてしまうこと。

いったん習慣にしてしまえば、もう後は自動的にやることができます。苦しいとか、辛いとか、そういうこともほとんど感じません。

毎日、髪の毛を洗うことを習慣にしている人は、髪を洗うたびに面倒くさいと感じるかというと、絶対にそんなことはありません。

いちいち、やる気など引っ張り出してこなくとも、人間はそれをできるようになります。どんなに辛いことでも、自動的にできるのなら、こんなにラクなことはないですよね。

みなさんは、「毎日30キロ走れ」と言われたら、どうですか。とてもではありませんが、絶対にムリだと思うのではないでしょうか。そんなことは面倒くさくて、とてもやる気にはなれません。

けれども、シドニー・オリンピック女子マラソンの金メダリスト、高橋尚子さんは現役時代には毎日30キロを走ることを日課にしていたそうです。

本人にとっては、それは習慣であって、まったく苦痛など感じなかったでしょう。「やるべきことをやっているだけ」という意識しかなかったと思います。

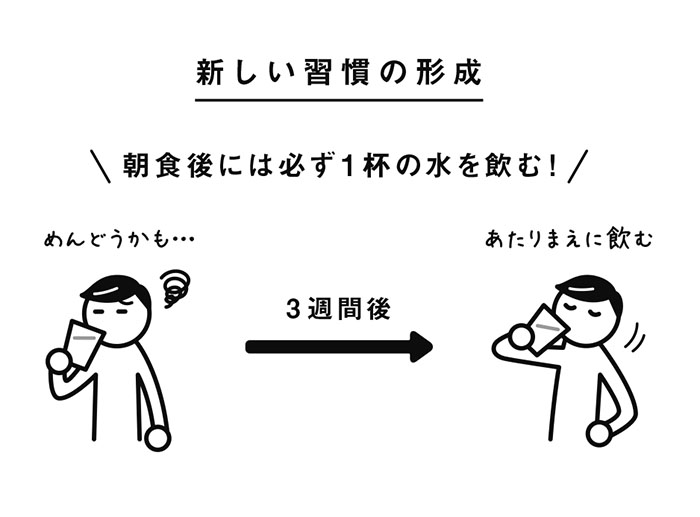

ある行動を習慣化するには、早い人で3週間かかります。ですから、最初の3週間は、どれほど辛かろうが、苦しかろうが、音を上げてはいけません。歯を食いしばってでも、毎日必ずやりましょう。「3週間経てば、ラクになる」と思って、この時期は休まずにつづけるのです。

ロンドン大学のフィリップ・ラリーは、大学生に「新しい習慣を形成させる」という実験をしてみました。

ランチのときに果物も一緒に食べるとか、朝食後に1杯の水を飲むとか、それまで自分でやっていなかった新しい習慣を形成させたのです。

参加者たちは毎日記録をとって、それをすることがまったく苦にならないレベル、すなわち習慣化されるまでの日数を測りました。

その結果、習慣が自動化されるまでには、かなりの幅があったのですが、だいたい18日から254日までの日数で習慣ができることがわかったのです。早い人では約3週間と言えます。

ただし、ここに重要な点があります。

習慣を形成するには、休まずにやらないとダメなのです。やったり、やらなかったり、ということでは習慣が形成されるまでに、どんどん時間がかかります。

200日も、300日もかかるのではイヤですよね。

なるべく早く習慣化したいのであれば、最初の3週間を乗り切って、さっさと習慣を身につけてしまうのがポイントですよ。

「待ち時間」は、他の何かを「する時間」に変えてみる

日常生活の中には、「この時間って、まったくムダだよな」と思われるものが少なくありません。

そういうものに気づいたら、できればその時間を他の何かに当てる時間に変えてください。

そうすれば、いちいち待たされて面倒くさいと感じることがなくなります。イライラもせずにすみます。

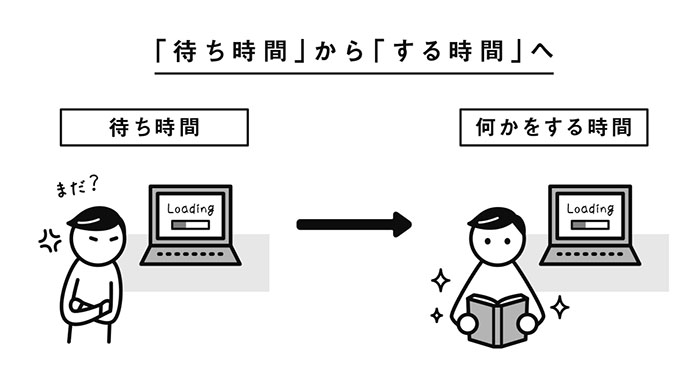

たとえば、パソコンが起動するまでの待ち時間。

パソコンの電源を入れても、しばらくは作業ができません。パッと起動するわけではないからです。

起動するまでの時間は、せいぜい1分くらいなものだと思うのですが、それでも「待たされるのが面倒くさい」と思いませんか。

私は、面倒くさいと感じるタイプですから、いつでも机の上には、読みかけの本を置いておきます。そして、「起動するのに待たされる時間」を、「読書の時間」に変えています。

読書でもしていないと、面倒くさいんですよ。

じっとパソコンが立ち上がるのを待っているだけというのは。

同じことを、東京大学大学院の西成活裕さんも実践しているそうです。

西成さんは、電源を入れてもしばらく作業に取り掛かれない時間がムダなので、その間にトイレに行くとか、書類に目を通すとか、何か別のことをやるようにしているそうです(西成活裕著、『無駄学』新潮選書)。

「面倒くさいな」と感じるのは、いちいち待たされることが原因かもしれません。

なのであれば、待たされる時間をゼロにすること、つまりは、「他のことをする時間」にするのが一番いいアイデア。そうすれば、面倒くさいとも感じなくなりますよ。

現代人は、やることをたくさん抱えています。ですから、昔の人に比べると、待つ時間が面倒くさいと感じることも多いと思います。

米国ネブラスカ大学のフィオナ・ナーは、ウェブのユーザーが情報をダウンロードするのに、どれだけ待てるのかを調べてみたことがあります。

いったい、どれくらい待てると思いますか。

正解を言うと、「わずか2秒」ですよ。たった2秒でもダウンロードが終了しないと、ユーザーはイラッとするらしいのです。

面倒くさくてイライラしたくないのであれば、「他に何かすること」を決めておきましょう。そうすれば、面倒くさいと感じなくてすみます。

電車やバスを待つ時間ですとか、信号機が青に切り替わるのを待つ時間ですとか、日常生活の中には、いろいろと待たされる時間があります。

そういう「面倒くさい時間」は、何か他のことをするといいでしょう。

受験生なら、英語の単語帳を持ち歩いて、ちょっと勉強するのもいいですね。「スマホでの情報検索の時間」にしてもかまいません。

たいしたことはできないかもしれませんが、他に何かすることがあれば、いちいち面倒くさいと感じずにすみ、精神的な健康にもいいだろうと思うのです。