“私だけの悲しみ”を他者の物語にしない。言葉を以て悲しみと生きる【読書日記37冊目】

公開日:2021/2/8

2021年1月某日

逃げてきたんだ。

実家に到着し、リュックに入れて背負ってきた猫を部屋に放った瞬間にそう思った。寂しかったことに気づくのは寂しくなくなったときだとよく言うけれど、安全な場所に来て初めて、自分が危険な状態にあったことに気づく。

何か大切な存在を失ったとき、あるいは文字通り想像を絶する事態に見舞われたとき。

「深い傷つき」という言葉ではあまりに軽すぎて、「傷つく」とか「痛い」というよりも「世界の見え方や感じ方が変わる」というほうが適切な気がする。

「何が安全で何を危険と思うか」の認知が変わる。

安心できる場所でしか感情を知覚することさえできないのに、感情を知覚しないために、あえて危険とされる場所に特攻していったのかもしれない。予想外の事態を避けるようにして、「想定内の危険」という“安心”に飛び込んでいったのかもしれない。

性被害、離婚、DV、それに伴う心身症、社会からのまなざし……そうした“傷”を永遠に忘れることはない。けれど、“こちら側”に戻ってくることはできる。まるでパラレルワールドとの往還のようだと、記憶の走馬灯を眺めながら今になってそう思う。

しかしながら、6年前の出来事を発端として、瘡蓋の上に瘡蓋を重ねながら、どうやってこの安心できる場所に漂着したのかについてはよく覚えていない。悲しみの海に突如投げ出された後に、私たちはどうやって生きていけばいいのだろうか。

*

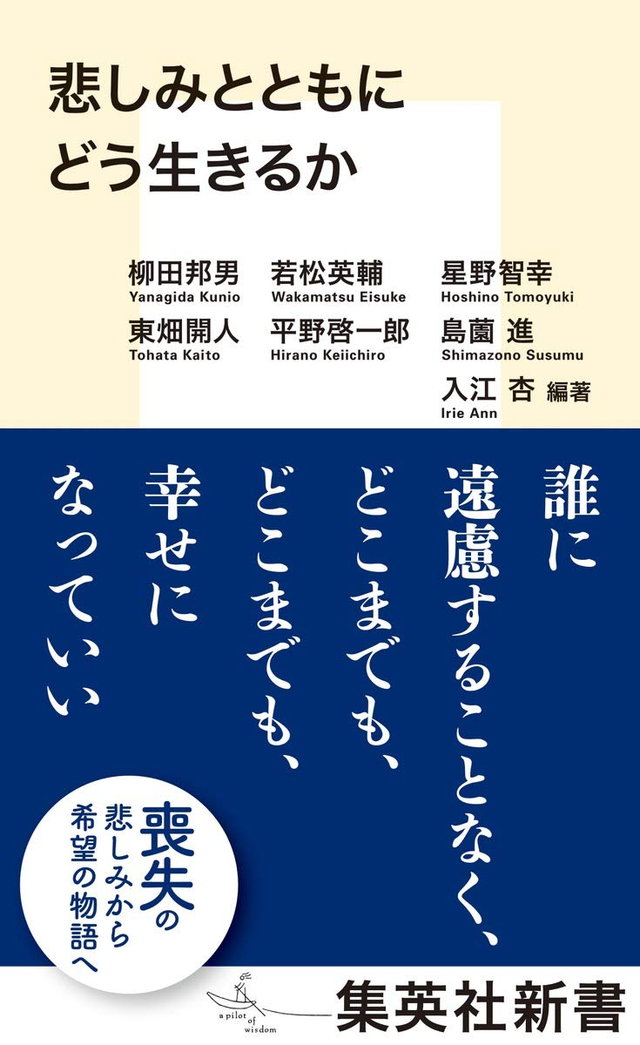

『悲しみとともにどう生きるか』(集英社新書)には、そんな問いへの答えが鏤められている。同書は、「世田谷事件」の被害者遺族である入江杏さんが、作家や心理学者、宗教家など、様々な方を招いて行った講演・対談をまとめた一冊だ。各人のアプローチからは、悲しみの捉え方が変わるような視点が得られる。

批評家・随筆家の若松英輔さんは、入江さんとの対談で「苦しみは恩寵であり、恩寵は必ずしも自分の思った通りのかたちをしていない」と話す。その例として挙げるのは「人を愛せないときのこと」だ。

若松さんは「愛せないと思うということは、愛する気持ちの根源が自分の中に眠っているから感じることができる」とし、愛せないと思っているときこそ、愛に近い場所にいると言う。この「愛」を「幸福」や「平穏」といった言葉に置き換えたとき、苦しみから解き放たれる人は多いのではないだろうか。

ノンフィクション作家の柳田邦男さんは、法律や行政といった「三人称」のアクターが、身近な人を失った「二人称の死」に寄り添えるよう、「二.五人称の視点」を取り入れていくべきだと話す。

作家の平野啓一郎さんは、加害者の自己責任論に収斂する死刑制度は、犯罪抑止にも、被害者遺族への寄り添いにもならないと指摘する。同じ社会に生きている以上、「非当事者」ではなく「準当事者」として問題を考えるべきだと主張している。多くの出来事において「準当事者」であろう読み手たちにも矛先を向ける“痛い”指摘だ。

そのほか、臨床心理学者の東畑開人さんは「他者のグリーフにどう寄り添えばいいか」という問いへの糸口としての「困りごとを気軽に話せる居場所」について、宗教学者の島薗進(しまぞの・すすむ)さんは「グリーフケアの基礎概念と歴史」について語っている。

多様な立場の方がそれぞれのアプローチで導き出す「悲しみとともに生きる方法」は、今ある痛みに寄り添ってくれたり、思わぬ方向から光を照らしてくれたり、悲しみを書き換えてくれたりする。

中でも、最も自分事として捉えられたのは、小説家・星野智幸さんの章だ。星野さんは、日本の「家族」が抱える問題について、“重たい”母、シングルマザー、“しっかり者”の長男、“在日”韓国人の女性など、多様な当事者の視点から照らした『だまされ屋さん』(中央公論新社)の著者でもある。

本書において、星野さんは「沈黙を強いるメカニズムに抗して」というタイトルで、「マジョリティが好む物語」を求める社会を痛烈に批判する。

たとえば、「派遣切りにあって家賃を払えなくなった人が自暴自棄になり、所持金を増やすためにパチンコをしたらすべてスってしまった結果、ホームレスになった」場合、誰かにそのエピソードを話すときはパチンコの話は省くだろう。

もちろん無理に語る必要はないが、そうしたケースの多くは社会からのまなざしによって抑圧されている。実感の持てない借り物の言葉で自らを語ることで、それが自分の意見であるかのように“思わされる”。お仕着せの言葉で、どうして自分の存在や感情を受け入れることができるだろうか。

あるいは、そうした抑圧を抱えている人が、自分の気持ちを正直に語る人を見ると、攻撃性を向けたくなるかもしれない。「己のその空虚さが、他人の充実を許さないという態度で現れる」今だからこそ文学が必要だと、星野さんは話す。

文学は答えをもたらすものではありません。道を示すものでもありません。書く者、読む者が、それぞれの存在を感じるための言葉です。

言葉で表しきれないと感じつつ、それでも言葉にせずにはいられない時こそ、文学はスタートするというのが僕の考えです。

星野さんが定義する「文学」に、私は心当たりがあった。

私が文章を書き始めるきっかけになったのは、新卒で入った会社を辞めることになったときだった。大学を卒業して会社勤めをして結婚して子どもを産む、という“正規ルート”しか知らなかった私は、自分の置かれた状況が“わからなかった”。

その後も好きになる人がことごとく「交際・結婚向き」のタイプではなかったことや、暴力を受けながらも相手の卓越した政治力のもと“黙らざるを得なかった”ことなど、すべてが“理解できなかった”。

その得体の知れないものの輪郭を知るために、文章を書いてきたのではなかったか。私が悲しみや理不尽の海から陸地へとたどり着けたのは、言葉があったからではなかったか。

そして、それが「上手い・拙い」や「泣ける・泣けない」を超えて「文学」であり、書き手と読み手の輪郭づくりに寄与するものだという言葉に、今になって救われる。

*

自分の身に起きたことを言葉にすることは、負荷がかかる。抑圧した記憶を呼び覚まされることでこと切れてしまった、バルザックの短編小説『アデュー』のステファニー・ドゥ=ヴァンディエール伯爵夫人のように、他者が“語らせる”ことによる害悪は枚挙にいとまがない。

(参照:https://ddnavi.com/serial/631364/a/)

また、自分では自分固有の物語のように思っていても、結局は「マジョリティの物語」に収斂させられてしまう可能性もある。それは、自分が他者の物語の中で消えてしまうことを意味する。

そうした暴力性や危険性から、言葉から距離を置いたことも何度かあった。けれど、右も左も上下もわからぬ闇の中で言葉を編むことは、自身の輪郭を確かなものにしてくれた。

星野さんによる「沈黙を強いるメカニズムに抗して」は、これまでの試行錯誤を労うかたちで、私にぴったりと寄り添ってくれたように思う。

そして、もしもこれから、言葉だけでは越えられない悲しみが訪れたとしても、本書の七人七様のアプローチを以てすれば、安心安全な陸地まで泳いでいける気がする。

文=佐々木ののか バナー写真=Atsutomo Hino

【筆者プロフィール】

ささき・ののか

文筆家。「家族と性愛」をテーマとした、取材・エッセイなどの執筆をメインに映像の構成・ディレクションなどジャンルを越境した活動をしている。6/25に初の著書『愛と家族を探して』(亜紀書房)を上梓した。

Twitter:@sasakinonoka