10年前に起きた「雪白館密室事件」。香澄が事件当時のまま残された部屋を調べていると/密室黄金時代の殺人 雪の館と六つのトリック③

公開日:2022/3/5

というのが僕が書籍で読んだ『雪白館密室事件』の概要だった。現場に居合わせた十代の女性作家(今は二十代で、大きな賞もいくつか取っている)の短編集の巻末に、この時のことが記載されている。僕は何度も読み込んでいるので、完璧に頭に入っていた。

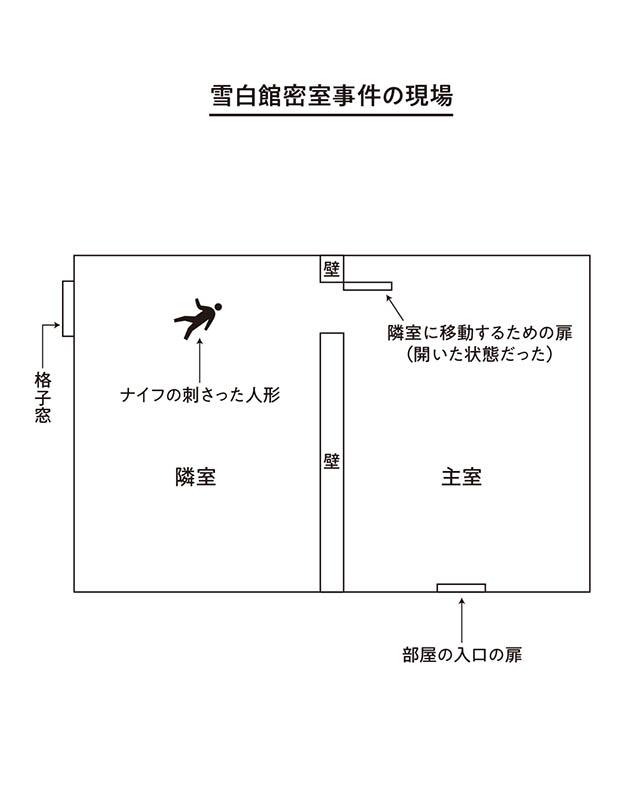

僕は、ふむと一息ついて、さっそく調査を開始した。まずはこの部屋にある、唯一の窓を確かめる。窓は隣室の─、主室と隣室を繋ぐ扉のちょうど正面に位置していた。大きな窓で、床から天井までの高さがある。聞いていた通り、金属製の格子が嵌められていた。窓はスライド式の開閉窓で、事件当時は開いていたらしいが、格子が嵌まっている以上、そこから人が出入りすることはできない。

窓の確認を終えた後、僕はこの事件の最重要の遺留品である、瓶に入れられた部屋の鍵を調べてみることにした。僕は床の上に落ちていたそれを拾い上げる。

瓶は思ったよりも小さかった。サイズはカメラのフィルムケースくらいだ。蓋はジャムの瓶のように金属製で、捻ると開けられるタイプ。もちろん、事件が発覚した際には、蓋はきっちり閉められていたらしい。そしてその蓋の上部には『O』型の小さな突起が取り付けられていた。紐などを通すための突起のようだ。

僕は突起をしばし眺めた後、透明な瓶の中に入った鍵に目を移した。「この部屋の鍵です」と僕の傍で手持ち無沙汰にしていた迷路坂さんが言った。「レプリカではなく本物ですので。無くさないように気を付けてください」

鍵は僕の泊まっている西棟の鍵よりもだいぶ小さいものだった。長さは五センチほど。現場に残されたプラスチック製の小瓶にも十分に入る大きさだ。ただし、隣室の窓に嵌められた正方形の格子を通り抜けるほどのサイズではない。格子一つ一つのサイズは、瓶の中に入った鍵よりも遥かに小さいものだった。つまり、窓の格子から室内に鍵を入れることはできない。しかし、別の場所からならば─、

「なるほどね」と僕は呟く。「何が、なるほどなんですか」と迷路坂さんが言った。

僕は小瓶を手にしたまま、部屋の入口へと向かう。迷路坂さんもついてきた。彼女と一緒に廊下に出ると、僕は扉を閉めて、毛足の長い絨毯に膝をついた。そっと身をかがめて、扉の下部を覗き見る。

「……、何をしてるんですか?」怪訝そうに迷路坂さんが言った。「扉の下の隙間を調べているんですよ」と僕は返す。

扉の下には隙間があった。僕の泊まる西棟の部屋の扉にはこんな隙間はなかったが、この東棟の部屋は造りが違うらしい。もっとも、この情報を僕は事前に知っていた。事件のことを記した書籍に書いてあったのだ。

僕がそんな風に説明すると、「正確に言えば」と迷路坂さんは言った。

「扉の下に隙間があるのは、東棟の二階と三階にある部屋だけです。この東棟は三階建てですが、一階の部屋にだけは扉の下に隙間がありませんから」

「どうして一階には隙間がないんですか?」

「それは一階の部屋の床には絨毯が敷かれていないからです」

僕は首を傾けたが、少しの間を置いて、その言葉の意味に気付く。

「もしかして、絨毯が扉に引っ掛からないようにするためですか?」

迷路坂さんは、こくりと頷く。僕は、なるほどと思い、改めて扉を眺めた。

この部屋の扉は内開きで、室内には廊下と同じく毛足の長い絨毯が敷かれている。廊下の絨毯の毛足の長さは七センチほどで、室内の絨毯の毛足の長さは一センチほどといったところか。おそらく、上階である三階も同じ仕様なのだろう。なので、仮に扉の下に隙間がなかったとしたら、扉を開いた際に絨毯が引っ掛かって上手く開閉できなくなる。

そしてこの扉の下の隙間こそが、密室にとって重要なのであった。毛足の長い廊下の絨毯に隠れてほとんど見えなくなっているけど、そこには確かに隙間がある。となると、導き出される結論は─、

僕はプラスチック製の小瓶の中から部屋の鍵を取り出した。それを扉の下の隙間に通してみる。サイズ的に全然入る。鍵を使って扉を施錠した後、その鍵をこの隙間から室内に戻すことは可能なようだ。となると、次に確かめることは─、

僕は鍵を瓶に入れて蓋を閉めた。そしてその瓶を扉の下の隙間に突っ込もうとする。

プラスチックの瓶が扉に引っ掛かり、カチカチと音を立てた。この瓶のサイズでは扉の下の隙間を通すことはできないようだ。

「うーむ」

迷路坂さんがあくびをするのが見えた。僕はとても悲しかった。

ならば、別のアプローチを─、と僕は扉を観察する。扉の内側には鍵のツマミが付いておらず、その代わりに鍵穴が付いていた。つまり、この扉は部屋の中から扉を施錠する際にも鍵が必要だということだ。これでは鍵のツマミに糸などで力を加えて、扉を施錠する類のトリックを使用することはできない。

つまり、やはり密室を作るには扉の外から鍵を使って施錠するしかないのだが─、

「……、問題はその鍵を、どうやって部屋の中に戻すのかってことなんだけど」

「そうだな、その方法がわからないから問題なんだ」

突然割り込んできた知らない声に、僕は視線をそちらに向ける。

そこには男が立っていた。戦前の英国人が着ているような、古めかしいスーツを着た男。年齢は二十代半ばで、背は僕と同じくらいの高さ。そして顔はなかなかのイケメンだった。彫りが深く、短髪の髪をワックスで撫でつけ、理知的な額を出している。

「探岡様」と迷路坂さんが言った。そして彼女は呆れたように溜息をつく。「まだ、いらっしゃったんですか。てっきり、部屋に戻ったのかと思ってましたが」

「いや、トイレに行ってただけだよ」と探岡と呼ばれた男は言った。「気分転換を兼ねてな。やっぱり、ずっと考えていると、思考の泥に足を取られて動けなくなってしまうからな」

僕は二人の会話から、何となく状況を察した。

おそらく、この探岡という男は先客だろう。もちろん、ホテルの客でもあるのだろうが、先客とはそういう意味ではない。きっとこの探岡も、僕と同じく『雪白館密室事件』の謎に挑んでいる者なのだ。そして僕より一足早く調査を開始した。

「君の考えている通りだよ」と僕の思考を読むように探岡が言った。「俺も君と同じく、この密室に挑んでいる。ああ、申し遅れたな─、俺はこういう者だ」

探岡はポケットから名刺を取り出す。受け取った名刺には『密室探偵 探岡エイジ』と書かれていた。密室探偵─、この人、密室探偵なのか。

密室探偵というのは、この国で密室殺人が頻発するようになってから新たに生まれた職業だ。現状、日本で起きる密室殺人の三割には、鍵のツマミに物理的な力を加えて回したり、犯人が部屋の中に隠れていたりといったひどく単純なトリックが使われているのだけど、残りの七割にはかなり複雑─、あるいは先鋭的なトリックが使われていて、こちらは並の警察官では対処できない。なので警察はその謎解きを外部の探偵に依頼する。そこで指名されるのが密室探偵だ。彼らは密室の謎を解くことで、国家から報酬を貰っている。

もっとも警察から協力を依頼されるのは一部の密室探偵だけで、大半の探偵は密室だけでは食べられないので、浮気調査や犬探しで生計を立てているという話だが。

僕の訝し気な視線に気が付いたのか、探岡は肩を竦める。

「おいおい、そんな目で見ないでくれ。これでもいちおう『この密室探偵がすごい』でベスト10に入ったこともあるんだぜ」

「えっ、本当ですか。すごい」

僕はコロッと態度を変えた。『この密室探偵がすごい』というのは半年に一度発行されている雑誌で、その名の通り事件の実績などをもとにした密室探偵のランキングを載せている。そこでベスト10に入ることは、とても名誉なことなのだ。

僕も毎回読んでいるので、この男のこともたぶん知っているはずだ。思い出そうと記憶を辿る。探岡エイジ─、確かに聞き覚えがある。どんなことが書いてあったか。

でも、探岡についてようやく思い出したのは、『この密室探偵がすごい』に書かれたのとはまったく別の記事だった。

「……、もしかして探岡さんって、この前、不倫騒動が出ていた」

「ああ、それについては忘れてくれ」

間髪入れずに返ってきた。困ったような苦笑いを浮かべている。

確か一年くらい前に、週刊誌で記事が出たのだ。『この密室探偵がすごい』に選ばれた若手探偵が人妻と不倫していると。当時「まさか、探偵の不倫が報道される時代になるなんて」と、とても驚いた記憶がある。

「まったく、苦い思い出だ」と探岡は肩を竦める。「まぁ、探偵にも得手不得手があるってことだよ。事件を解決するのは得意でも、恋の謎解きは苦手なんだ」

探岡は上手いことを言った。いや、あまり上手くないのかもしれないが。

彼は、こほんと咳をする。

「まぁ、とにかく俺は密室専門の探偵で、今回は雑誌の取材を兼ねてここを訪れているんだ。不倫記事の取材じゃないぞ? ミステリー系の雑誌で、『雪白館密室事件』の現場で俺がインタビューを受けるという企画だ。もちろん、事件の謎解きにも挑むんだが、まだ記者が来てないみたいでな。先に下調べをしてるんだ。記者が到着した時に、あっさりと謎を解いた方がカッコいいだろ?」

なかなか、地に足のついたことを言う。僕はそんな探岡に訊ねた。

「それで─、どこまで解けました?」

「正直に言うと、さっぱりだ」探岡は肩を竦める。「さっき君がやっていた通り、鍵は瓶に入った状態だと扉の下の隙間を通らない。つまり、犯人─、というより雪城白夜だな。彼は鍵を瓶に入れた後で密室に戻したのではなく、鍵を密室に戻した後で瓶に入れたということだ」

「ああ、やっぱりそうなりますか」と僕は言った。「つまり、鍵を扉の下から室内に入れ、釣り糸か何かを使って隣の部屋まで移動させる。そして何らかの方法で瓶の中に入れた」

「ほう、わかってるな、少年」探岡は感心したように口笛を吹く。「だから、ここで問題になるのは、①どうやって鍵を瓶の中に入れたのか─、②どうやって瓶の蓋を閉めたのか─、この二点ということになる」

「①は頑張ればできそうですけど、②は厳しそうですよね」

「そうなんだよ、釣り糸を蓋に巻き付けて、くるくると回転させて閉めるという方法も考えたが、そもそも瓶は床に固定されていなかったしな─、物理的に考えて厳しいだろう。でも、じゃあ、いったいどうやって蓋を閉めたんだって話になるし」

「じゃあ、こういうのはどうでしょう? 蓋を開けて横倒しの状態にした瓶を、室内の─、扉のすぐ傍に置く。そして廊下側からデコピンで鍵を弾いて、扉の下から勢いよく鍵を入れる。これで瓶の中に鍵を入れることはできます。そこから細い棒か何かを使って、扉の下の隙間から蓋を閉めれば」

「あとは瓶を隣の部屋に移動させるだけということか」探岡は、ふむと頷いた。「幸い、瓶の蓋には『O』型の突起が付いているしな。ここに糸を通して引っ張れば、確かに瓶を移動させることができる。でも残念ながら、そのトリックは実行不可能だよ。見ての通り、扉の下の隙間はかなり狭い。一センチくらいだ。この隙間から針金か何かで蓋を閉めることはできないよ。しかも、蓋はかなりきつく閉まっていたらしい。手で直接捻らないと、そこまで固く閉めることは不可能だろうな」

「うーん、じゃあ、いったいどうやって」

「ああ、そこが謎なんだ。まったく雪城白夜も、とんでもない不可能犯罪を用意してくれたものだぜ」

そんな風に議論する僕たちを、迷路坂さんが冷めた目で見つめていた。やがて溜息をついて、「ごゆるりとお楽しみください」そう言って去っていった。