『モナ・リザ』にスプレーを噴射。「女性解放」を掲げたウーマン・リブの運動家、米津知子の半生とは?

公開日:2022/12/2

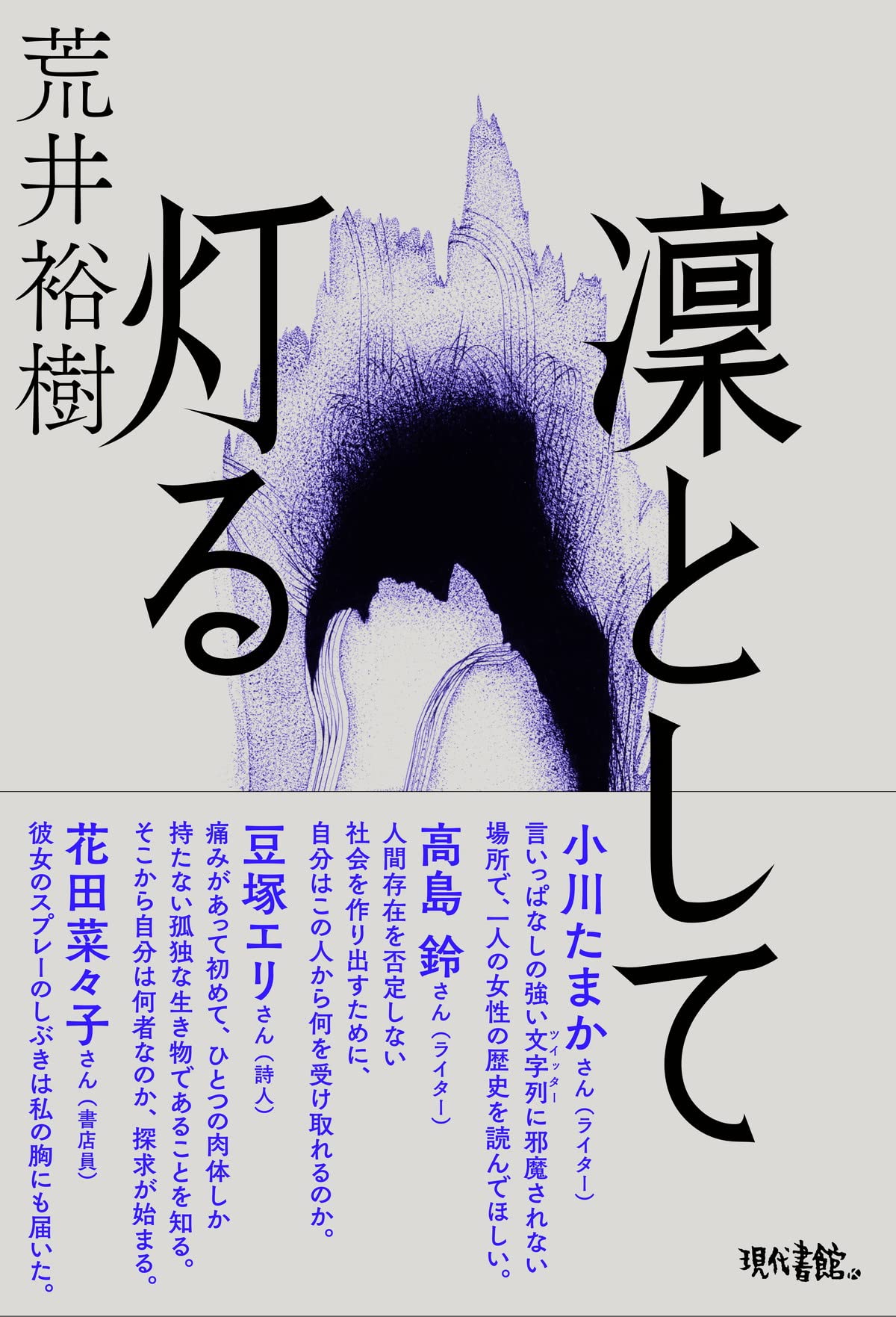

1974年に東京国立博物館で開催された「モナ・リザ展」で、モナ・リザの絵に赤いスプレーを噴射して、逮捕・起訴された女性がいた。それが本書『凛として灯る』(現代書館)の主役、米津知子氏である。彼女がそのような行動に走ったのには理由があった。米津氏は右脚が義足の身体障害者だが、主催者側は身体が不自由な障害者の入場を断ったのだ。しかしこの措置には抗議が殺到したため、結局、主催者側は妥協案として障害者のみが入れる1日を設けることになった。

このような記述から始まる本書は、米津氏の半生を描いた評伝である。著者の荒井裕樹氏は、日本国内の障害者運動史を研究してきた学徒。本書では、荒井氏が米津氏に約6年をかけてインタビューを行い、それを荒井氏が辿りなおすスタイルを取っている。当事者が語るのではなく、荒井氏なりの分析や解釈を通して、彼女の半生が記述される構成だ。

順序としてはモナ・リザ展から時間を巻き戻し、事件に至るまでの曲がりくねった道程が細大漏らさず記述されている。小学生の時、普段は「気の毒な米津さんには優しくしなさい」と言う教師が、「クラス全体の成績が下がる」という理由から、体力テストを受けさせてくれなかったという。

大学時代には学生運動に身を投じるが、そこにあったのは、圧倒的な男性優位社会だった。男子学生が大学内のトイレを壊してまわっている頃、女子学生たちは不衛生なトイレの掃除に励んだ。酔った男子学生に危険を感じ、米津氏ら女性たちは集団で行動するようになる。

どこに行っても浮いてしまう――。障害者でウーマンリブ(以下、リブ)活動家の米津氏は、二重の意味でマイノリティであることを強いられる。リブの合宿で、女性たちが全員全裸になる時間があり、居合わせたカメラマンはその模様を撮るのだが、米津氏は上半身しか写してもらえない。

そのリブ合宿に赴く前の、デモの写真も掲載されている。米津氏は右脚の腿に補装具をつけ、ホットパンツを着用。Tシャツには大きく、「私を見て!」と描かれている。障害者と言えばこう、という先入観や偏見を打ち壊すようなアクションだ。

「みんな別々の名前と顔と人生をもっている個々人なのに、『障害者』という言葉でひとくくりにしようとしてもうまくいかない」——荒井氏は別著『まとまらない言葉を生きる』(柏書房)でこのように述べている。障害者である以前に、あるいは、リブ活動家である以前に、彼女はひとりの人間である。その前提に則って、彼女は女性としての尊厳を獲得しようと奮起する。当時はそうした声をあげる女性も少なかっただろう。彼女の行ってきたことは、#MeToo以降の想像力を先取りしていたとも言える。

複雑な現実を複雑なまま写し取る。これは荒井氏が一貫して試行してきたことである。簡略化したり単純化したり型にはめたりするのではなく、その複雑さを受け止めつつ、その都度立ち止まって思案する。荒井氏の記述にはそのような特徴がある。

そして本書には、対象を語っているように見えて、実は荒井氏の私感が挟まれており、彼の解釈もひとつの軸となっている。米津氏の自分語りでもなく、米津氏の言葉を荒井氏がコピー&ペーストしたわけでもない。両氏の思想が噛みあうことで、本書は深みと奥行きと膨らみを有している。

モナ・リザ事件で拘留されて以降の顛末は、ここでは伏せよう。ただ、転んでもただでは起きない米津氏らしい行状には快哉を叫びたくなる。

書名が暗示しているのは、誰もが排除されない世界を、米津氏や荒井氏が強く祈り、願ってきたことを直截的に示している。政治的/社会的な排除や分断が進む今こそ、彼女の波瀾万丈の半生から学ぶことは多いはず。先行き不安で真っ暗なこの社会において、希望を照らし出す灯。それを荒井氏は、『凛として灯る』という書名に託したのではないだろうか。

文=土佐有明

※書籍の表記にあわせて「障害者」としております。