うつの症状は悪化の一途。けれど、病院にかかりたくないと逃げていたら…/料理に対する「ねばならない」を捨てたら、うつの自分を受け入れられた。①

公開日:2021/5/19

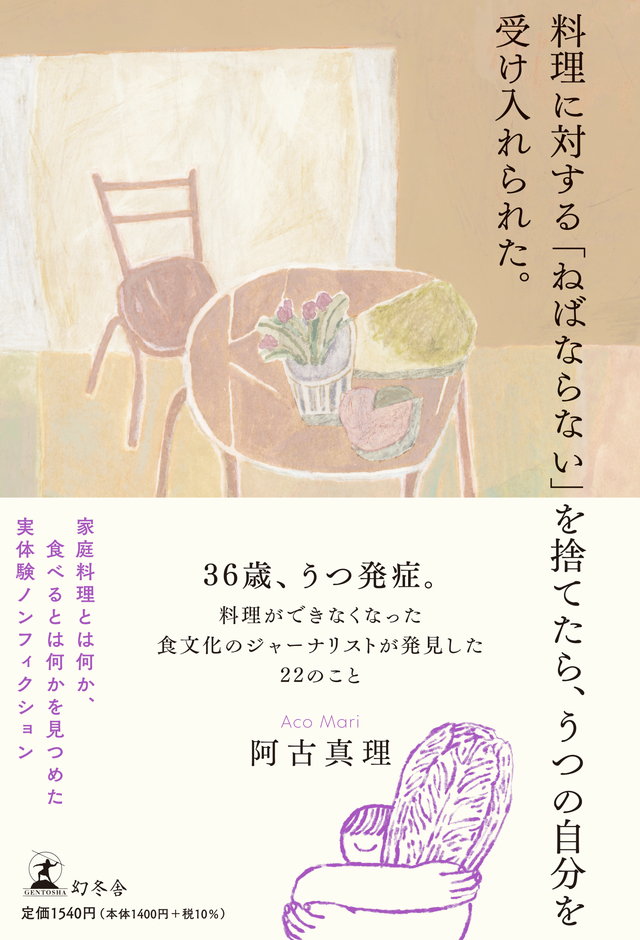

『料理に対する「ねばならない」を捨てたら、うつの自分を受け入れられた。』から厳選して全8回連載でお届けします。今回は第1回です。36歳のときにうつ病を患い、料理だけができなくなってしまった食文化ジャーナリストの著者。家庭料理とは何か、食べるとは何かを見つめなおした体験的ノンフィクションです。

36歳、うつ発症!

私が「間違いなく自分はうつにかかっている」、と認めざるを得なくなったのは、36歳のときだった。今は「あるよねー。そういう時期」と風邪並みに軽く扱う人もいるぐらい、珍しくない病気になったが、昭和に育った私にとって、それは深刻で直視したくない現実だった。何しろ私が子どもの頃、精神病患者は「気が狂っている、危ない人」と敬遠されがちな存在で、家族は恥とし、病人は人目を忍んで暮らさなければならなかったのである。

病院にかかりたくない別の理由もあった。大学で受けた精神衛生学の授業で、精神病にかかると、原因を掘り起こすため幼児期のトラウマに向き合わなければならないと教わったのだ。そういう教育を受けたのも昭和だった。

母親の顔色をうかがいながら育った自覚がある私は、そんな過去を掘り起こすのはイヤだった。自分がうつかもしれないとうすうす気づきつつ、病院に行くことから逃げていたら、もうとんでもなく深刻な病状になってしまった。

私は26歳のときに阪神淡路大震災で被災している。あのときもいろいろあり、その後夜あまり眠れなくなっていた。30歳で結婚して移り住んだ東京の部屋が、幹線道路への抜け道に面していて騒音が大きかったのもよくなかった。その道が便利だと情報が広まったのか、次第に交通量がふえ、ますます眠れなくなった。さらに、仕事先の人からパワハラも受け、眠るために夜に夫と散歩している途中も、「私が悪いの。私がダメなの」と自分を責めて泣きじゃくる、という状態になる。もうこれはどうしようもない。

トラウマとの直面が怖かったので、最初のうちは内科で薬を処方してもらっていた。最初にかかった内科の先生が、専門でなかったからか、睡眠導入剤で眠れるようにはなったものの、日中の症状はむしろ悪化した。坂道を転げ落ちていくように悪くなる病状を、食い止められなかったのである。精神科へ転院したのは数年後。精神科の先生の診察で幼少期の記憶と向き合わされたことはなく、今でもお世話になっている。

最悪の時期は、最初の2年間ぐらいだったと思う。よく覚えているのは、仕事のことで何か思いつき、起き上がってメモを取ろうとしたら、1行書くだけで全力疾走したみたいに息が切れてしまったこと。1日の大半を寝て過ごしていたこの頃、横になっている自分の体が重くて邪魔で、空中に浮かんでいられたらいいのにと願っていたこと。目をつぶるのもしんどいし、視線を動かすのもしんどいので、特に見たいわけでもない一点をじっと見ていた。

うつの人が周りにいる人は、うつの人が一点凝視するのをご存じかもしれない。それは、瞳を動かしたり瞼を閉じたりすることすらしんどいからなのだ。

おかげで深刻な病気になる、とはどういう状態か想像できるようになってしまった。ドラマで死にかけている病人が、来客があるとちゃんと座って応対したり、死にかけているときにちゃんと体を起こして滔々としゃべりまくるのは、絶対嘘だと思う。この理解は、亡くなった義母が病気になった折に役立った。電話で病状を話す義母と「お義母さん、今こんな感じなんですね」「そうやねん!」「それ、医者にちゃんとしんどいって、言ったほうがいいですよ」といった会話ができたから。もしかすると、少しは気持ちを軽くするのに役立てたかもしれない。

寝室の窓が、部屋の角を覆う形についていたので、南側と西側の光が射し込み、東の白い壁を照らす。光があたる位置がゆっくりと移動していくのを、布団の中からじっと見ていた。

生きているものと接したくて、たまに花を買う。しかし、飾れる棚が寝室に寝ているとあまりよく見えない位置にあり、窓から見えるのも隣の家の壁だけなので、「庭が見える部屋に住みたい」と切実に願っていた。自転車で10分走れば緑豊かな公園に行けるのに、その体力がなかった。

1日中寝ていると、ちょっとした音にも敏感になる。窓からは見えない1階の大家さんの庭木の葉っぱが、カサッと落ちる音が聞こえ、そんな気力もないのに俳句でも読みたい気分になる。「ああ、私は正岡子規の気持ちがわかる」と、よく知りもしないのに共感していた。

数年後に松山へ行った折、子規が居候した漱石の下宿先、愚陀佛庵を訪ねた。広い公園になっている縁側からの景色をぼんやり眺め、「これが子規の部屋かあ」と感慨に浸る。しかしその後、子規が晩年を過ごした子規庵は東京にあると知り、自分の感慨が間違っていたことを知った。愚陀佛庵はその年、豪雨被害を受け全壊してしまったので、その前に行けたことはよかったと思う。

さらに数年後、初めて『仰臥漫録』を読む。子規は病床にいながらも、深刻な病状になるまでは見舞いに訪れる大勢の友人に囲まれて過ごし、大いに食べていたことを知った。寝たきりの状態なのに、最大限に遊ぶパワフルさは、私の心境とはぜんぜん違うのではないか。そもそも現代俳句の父と自分を同列に並べる時点で、図々しいのだが。

床に臥していた頃、私は料理ができなかった。

長く立っているのがしんどいというのはもちろんあるけれど、一番の問題は料理の段取りができないことだった。料理は、かなりクリエイティブな家事で、技術も要する。食材を洗う、切る、炒める、煮る、焼く。一つ一つの作業は単純だが、それをどのような順序でやるか、どのぐらいの手間をかけるのか、その段取りを考えなければいけない。2品以上の料理をつくる場合は、作業が複雑に絡み合う。

何より大変なのは、献立を決めることだ。冷蔵庫に残っている食材を頭に入れたうえで、買ってくるべき食材を決めることも困難だ。思考力が減退しているので、そもそも何を食べたいか考えることすら、当時の私には難しかった。そして、もやもやとしている頭の中の思いを、アウトプットする力もない。

今でも体調が急に悪くなると、言葉が出てこなくなるが、うつ真っただ中にいると、考える力が下がるし、感じていることを言葉として表現する能力も衰える。なかなか思う通りに動かない体を使って、何かすることも難しくなる。

そういう状態は、料理をするうえで危険である。料理は、瞬発力を要求する作業であるうえ火と包丁を使う。危険極まりない。

何より料理しようという気力が湧かない。「料理しなきゃ」と思っても、体がテコでも動こうとしないのだ。そんな状態の私を見て、夫が料理を毎日つくることを引き受けてくれた。それまでは交代で料理していた。あの頃、夫は仕事で夜中までパソコンに向かうことがひんぱんにあったにもかかわらず、私が料理どころではないので、毎日つくってくれたのである。

このことをいまだに私は感謝し続けているし、夫への不満が溜まったときも思い出してしまう。本当に困っていたときに助けてくれたこと。これは私を夫に結びつける絆の一つになっていると思う。

一応ほかの家事はできる。というか、体を動かさないと回復がますます遠くなるので、リハビリを兼ねてやる。掃除も洗濯も買いものも洗いものもできたけれど、料理だけはできない。ほかの家事は、もちろん工夫すればいくらでも大変になるが、ルーチンで作業としてこなすこともできる。料理だけができない、という状態は、いかに料理がクリエイティブで高度な能力を要求される家事であるかを、私に教えてくれた。

そんなうつとの闘いの日々で、料理を通して学んだことはたくさんあった。それを、病状回復の経過に合わせて書いていきたい。