原爆投下後の広島 祈りと悲しみ…死にゆく人々を見届けた8日間の記録

公開日:2015/8/6

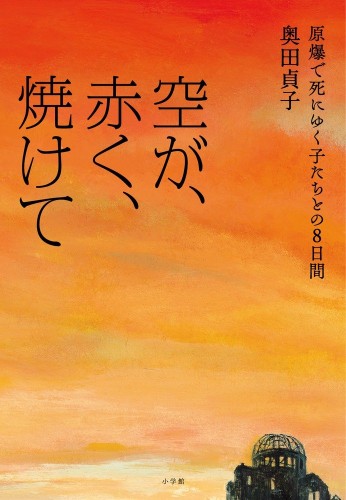

今から36年前、『ほのぐらい灯心を消すことなく』という、広島に原爆が落とされた後の8日間を記録した日記が自費出版されました。著者は1914年に広島で生まれた奥田貞子さん。長らく絶版になっていたこの本が、戦後70年の今年『空が、赤く、焼けて』(奥田貞子/小学館)として復刊されました。

1945年8月6日、瀬戸内海の島にいた奥田さんは「広島は大変だ。人間は一人残らず死んでしまった。家は全部焼かれたそうだ」という知らせを聞きます。奥田さんは兄の子を探すため翌日に広島へ行くのですが、港に近づくと上空が赤黒くなり、女学生時代までを過ごした奥田さんでさえ、どこをどう行けばいいかと思うほどの状態。なんとか薬局を営んでいた祖母の家に辿り着いた奥田さん、子どもたちを探しに行くのですが、「着いたその日は、見るもの聞くもの、ただただこわくて、目をおおい耳をふさいでにげまどいました」というほどの惨状だったそうです。

翌8日、子どもたちを探し歩く奥田さんの前を、小さな女の子を乗せた自転車を少年がフラフラと押していたところ、突然女の子が落ちてしまいました。慌てて駆け寄る奥田さん。私の家へ行こう、と少女を抱いて乗り、少年に自転車を運転してもらおうとするのですが、少年が「僕もうだめです」と自転車を止めてしまいます。道端に座り、お茶を飲ませて少年の背中をさすっている間に、奥田さんの腕の中で女の子は死んでしまいます。少年も左肩から右腰にかけてひどい傷を負っていました。その傷に塗る薬を取りに行くため、「ここで待っています」という少年を置いて奥田さんは家に帰り、急いでその場所へ戻ってみたのですが、少年は妹と手をつないで息絶えていました。

声を上げて泣く奥田さんに、自分も孫を探しているというおじいさんが声をかけます。少年は「戦争は大人が勝手にしたんだ、大人が僕たちを絶対に日本は勝つといってだましたんだ、僕たちは大人にだまされた」と悲しそうに大人と戦争を恨んでいたといいます。そしておじいさんは「ずいぶんあんたを待っていたようだよ」と涙を流します。奥田さんは「この二人を一緒に焼いてください」とメモを残し、平和な世の中だったら、ごめんネ、と何度も2人にあやまったそうです。

この後も奥田さんは被爆した子や大人たちと出会いますが、彼らは何が起きたのかさえわからないまま次々と死んでいきます。焼け焦げた体で水を飲ませてくれと言う人、全身にガラスが突き刺さった人、親を亡くした子、子を亡くした親、ひどい火傷をした中学生の友情、そして昨日まで元気だった子が突然血を流して死んでいく…惨状を記録した奥田さんにとって思い出すのもつらい出来事であり、日記を焼いてしまおうかと思ったこともあったそうですが、戦争の残酷さを、戦争を知らない人にわかっていただきたい、ともに平和を祈ってくださいますように、という思いから出版に至ったのだそうです。

復刊を担当した編集者の今井田光代さんは、雑誌『本の窓』で「ささやかな子どもたちの遺した言葉が、語り継がれ、読み継がれることで、二度と戦争をしてはいけないことをどんな言葉よりも強く訴え続けられることを願って、戦後七十年のこの夏、刊行いたしました」と記しています。また本書に寄稿した作家の重松清さんは「最初は手のひらに載せた感覚すら覚束ない、ほんとうに小さな本だったのに、ページをめくるたびにどんどん重くなっていくのがわかる」「つらい本だ。悲しくて、せつなくて、やりきれなくて、悔しい本だ」「だからこそ、ため息をついたあと、奥田貞子さんに心から感謝した」と書いています。

150ページにも満たない本ですが、ひとつひとつの出来事、そして奥田さんの言葉に胸を押し潰されそうになり、読み続けることが辛くなることもあるでしょう。しかしそれは今から70年前、本当にあったことなのです。二度とこのような惨禍を繰り返さないため、この夏じっくりと向き合って欲しい1冊です。

文=古田周擴(フルタチカヒロ)