抵抗できない苦しみ、フラッシュバック…レイプ、親からの「性虐待」というタブーに挑む理由とは?【前編】

公開日:2016/7/15

どこか語ることがタブーとされている「性虐待」という問題。だがここ最近、その「性虐待」を正面から見つめる作品が少しずつ注目を集めている。たとえば自らの性虐待体験を赤裸裸に綴ったコミックエッセイ『母になるのがおそろしい』(KADOKAWA)を出されたヤマダカナンさん。そして、男性監督ながらレイプや親による性虐待という闇を正面から見つめた映画『月光』を撮った小澤雅人さん。二人がその現実を描いた理由とは何か? 自らの思いをじっくり語り合っていただいた。

ヤマダカナン氏(以下、ヤマダ):私、『月光』を3回見たんですが、1回目は主人公のカオリがただの淫乱女に見えて共感できなかったんです。2回目になったらすごく切なくて悲しくて、「ああ、わかる」という部分がいっぱいあって…。性被害にあった人って、性に囚われてしまうところがあるといわれますが、それってこういうことかと思いました。私自身は潔癖性で性依存や男性依存はないんですが、でも花魁とか風俗嬢とかが出てくるエロマンガを描いているんですよね。それって実は、方向性は違っても「性」に囚われているってことだって、この映画で気付かされました。

小澤雅人氏(以下、小澤):そうなんですね。そのエロマンガって、女性であるカナンさんが男性誌で描かれてるんですよね。それって、どういう感覚なんですか?

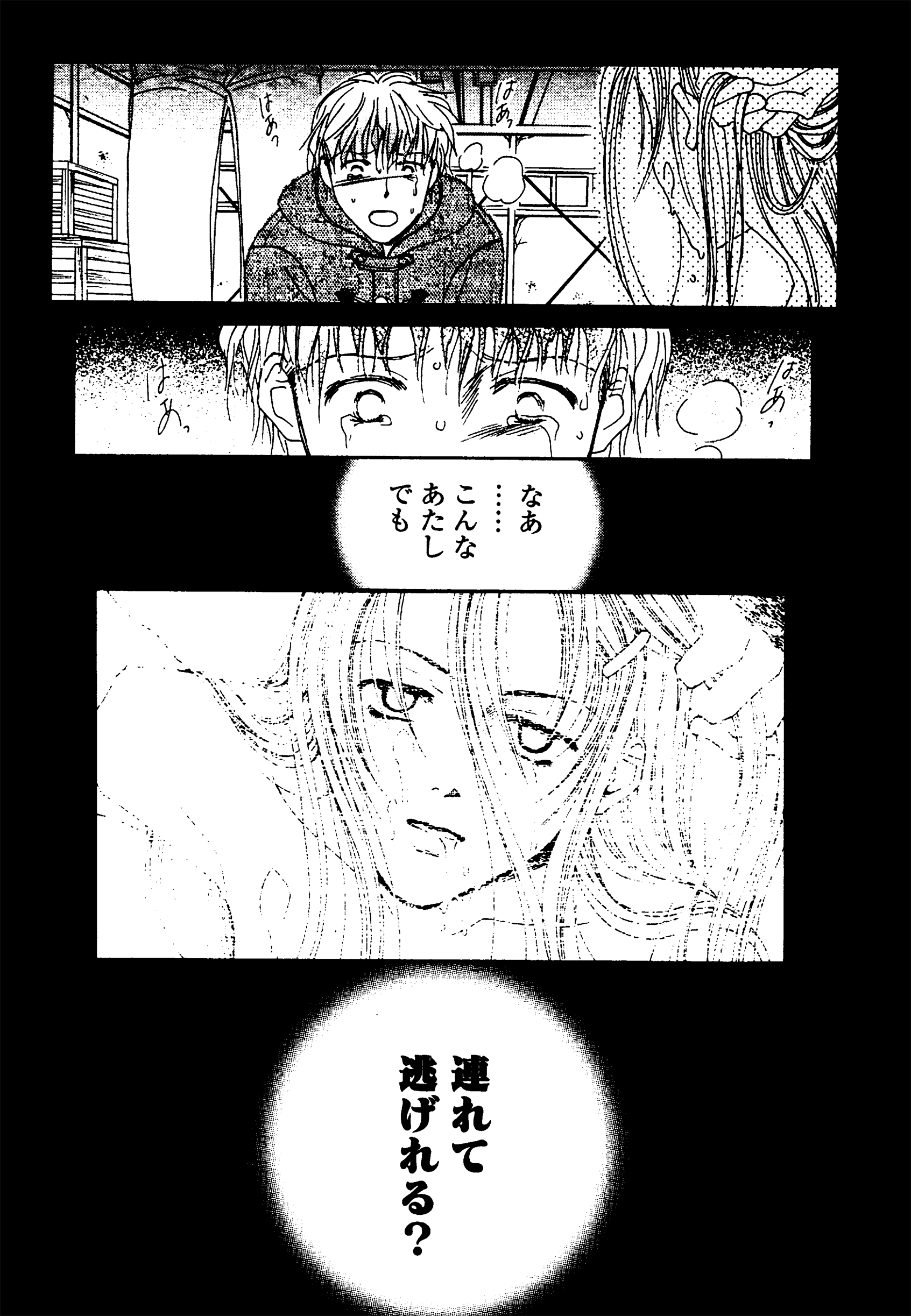

ヤマダ:もともと性を含む漫画を書きたいと思ってはいたものの、そこまで直接的にやろうと思ってはいなかったんです。でも結局、仕事をくれたのがエロマンガだけだったんですよね。最初こそレイプものには抵抗がありましたが、ある時、エロさえあればなんでもいいということに気がついて、それなら自分の思っていることを入れてみようと。たとえばレイプものの漫画『かけおちごっこ』(松文館「少年少女は苦悩する」に収録、現在絶版)のラストに「こんなあたしでも連れて逃げれるの?」という台詞を入れたんですが、それが言いたいことのすべてです。どこかに「(性被害を受けた)自分は汚い」と思っている自分のことを投影してるんですよね。だから、私だけじゃなく同じような経験をしたいろんな女の人のことも考えながら「それでも愛せる人はいるのか」と問いかけたかった。

小澤:無意識の部分が書かせていることもあるわけですね。

ヤマダ:どこかに毒を出してしまいたい、というのはあるんだと思います。もちろん『母になるのがおそろしい』は自分のことだし、描くのが本当にしんどかったんですけど、それでもどこかセラピーのような感じでした。あわせて『月光』を見たことで自分の漫画を見返してみたら、いろいろ出ていることに気がついたんですよ。あまり漫画に自分を投影しないようにとは思っていたはずなんですけどね。…でも私も逆に、なんで男性がこういう作品を撮ったのか聞きたかったんです。そもそもきっかけはあったんですか?

小澤:僕自身は特に男性だからというのはあんまり意識してなかったんで、実はどう答えていいのかわからないんです。そもそも「性虐待」という言葉は知っていても、「現実に起こっていること」という実感がなかったくらいで…。ただ、性虐待にあった児童養護施設の子とか、性被害を受けたのに性風俗の道に進んだ方とかと実際に話す機会をもったら、違和感をおぼえたんですよね。たとえば、施設の子は自分のことを「僕」って呼ぶ小4の女の子で、身体は年齢の割にすごく発達していたし、高校時代に集団強姦で傷つけられた女性は、僕が聞いてもいないのに性風俗の道でナンバーワンになったと自慢したりする。そういうひとつひとつが「性虐待」というワードとリンクして、いろんなことが想像できてしまったんです。この違和感はなんだろう、どうしてほとんどの人はこの事実を知ろうとしないのか、あるいは明るみに出ないのか…そんな率直な疑問がいろいろ生まれましたね。

ヤマダ:その違和感の正体をつきとめるためにいろいろ調べて、そして映画を作られたわけですね。

小澤:はい。前作の『風切羽~かざきりば~』で子どもの虐待問題を描いていたんですが、根深い問題なのでもっと追求したいというのもありました。それで施設に見学にいって「性虐待」を知ったわけです。

ヤマダ:話を聞くのに男性だからという難しさはありませんでしたか?

小澤:ほとんどなかったですね。むしろ男性だから客観的に見られたのかなというのはあります。同化しないというか。だから、よく「こういう作品を撮るのは辛かったんじゃないか」と聞かれることもあるんですが、それは全然ないんです。

ヤマダ:この映画、男性の反応はどうなんでしょうね。前にダンナと痴漢の話をした時にすごく文句を言ってたら、彼が急に怒り出したことがあったんです。別にダンナを責めてるわけじゃないのに、なんだか同じ「男」という性だから責められた気になったようで。この『月光』もそんなふうに感じる男性がいそうですよね。

小澤:実は批判してくるのは男性からが多く、しかも映画を見ていない人も含まれているようなんです。誰かが「これはポルノだ」と言い出したら、「なら絶対見ない」「性暴力をポルノという商売として出すヤツの気が知れない」と、言葉尻だけとって攻撃してくる。「こういう問題がある」という話自体にのることすら拒否する感じで、やはり「性」を話題にあげることそのものが難しい、相当根深いと感じましたね。

ヤマダ:残念ですよね…。

小澤:そういった方々は「そんなの辛いにきまってんじゃん、わかってんだよ、描写する必要ねえじゃん」と言うわけです。

ヤマダ:いや、わかんない、わかんない。絶対にわかんないですよ…。女でも経験者しかわからないところがありますから。「見てから言え」って言いたいですけど、「見ろ」とは言えないですよね。

小澤:逆に被害当事者である女性の方がすごく声をあげてくれているんです。誹謗中傷とかからかばってくれたりする。最初は当事者の方から「こんなのを映画で描くな」とクレームがくると思っていたので、逆だったんですよね。

ヤマダ:それはたぶん、『月光』がとてもリアルに描かれているからだと思います。みんなきっとどこかに、自分の辛い部分をわかってほしいと思っている気持ちがありますから。キャッチコピーの「絶望と生きる」も、すごくいいと思います。

小澤:これ、迷ったんですよね。被害にあった方がみんな絶望だと捉えられるのはどうなのかと思って。でも、実際に被害にあった方は絶望の中にいるわけだし、だけどその先にある希望を描きたかったので、あえて使うことにしたんです。

取材・文=荒井理恵

【後編】につづく(7/15 11:00更新)