野田サトル 『ゴールデンカムイ』最終回は半年前から決まっていた。初期プロットや単行本加筆を生んだ“編集者との語らい”【野田サトル×担当編集 大熊八甲インタビュー 前編】

更新日:2025/3/4

「次は何とか売れるようなものを描かなければ」

――人生初連載となった『スピナマラダ!』を描き終えて、当時の心境はいかがでしたか?

野田:打ち切りになったときは、とにかく自分の力不足を感じて悔しさでいっぱいでした。「次もダメだったらアシスタントに戻るしかない」という不安もありました。そういった人をたくさん見てきたので…。次は何とか売れるようなものを描かなければという焦りですね。

――担当編集としては、『スピナマラダ!』の打ち切りをどのように感じましたか?

大熊:読者さんに対して「おもしろさを伝える」というパッケージングの部分で僕が未熟だったという、自責の念は強くありました。でも「次は跳ねてやるぞ」というやる気のほうが勝っていたかもしれません。「これをきっかけに野田さんの新しい扉が開くぞ」と思っていました。おもしろい漫画を描かれることは確信していたので。

――編集者は、打ち切りや次の連載が決まらない場面に出くわすことも多いと思いますが、その都度どうやって気持ちに折り合いを付けているのでしょうか?

大熊:野田さんに限らず、基本的に担当させていただく漫画家の方々に対しては「次の扉を開き続ける」という気持ちでやっています。編集者としてそうでなければいけないと思っています。うまくいかないときがあっても、最後に勝てればいい、と。

『ゴールデンカムイ』の初期構想

――『ゴールデンカムイ』が生まれたきっかけは、大熊さんの「北海道を舞台に猟師の話を描きませんか」という提案だったそうですね。

野田:はい、熊谷達也さんの『銀狼王』(集英社刊)という小説を大熊さんが渡してくださったんです。それが北海道に住む老猟師の話でした。

大熊:なんとなく、井上雄彦さんの『バガボンド』(講談社刊)における吉川英治さんの小説『宮本武蔵』(講談社刊)のようにベースとなるイメージがあって、そこから自由に野田さんに描いてもらえたらおもしろいことになるんじゃないかという予感はありました。

――猟師、北海道といったキーワードからアイデアを膨らませていくという。

大熊:あと、『銀狼王』の主人公は二瓶という名前なのですが、全くの偶然で『スピナマラダ!』に登場する監督の名前も二瓶だったんですよ。先ほどの野田さんが東伏見に住んだ話じゃないですが「これはサインだな」と思いました。

野田:僕の曾祖父が日露戦争の二〇三高地や奉天会戦で戦ってきた人で、いつかこの話も描いてみたいとは思っていたんです。それと『銀狼王』をくっつけてしまおうという感じで。

――大熊さんは過去のインタビューで「プロットを読んだ瞬間、カチッとはまった音が聞こえた気がした」と仰っていました。

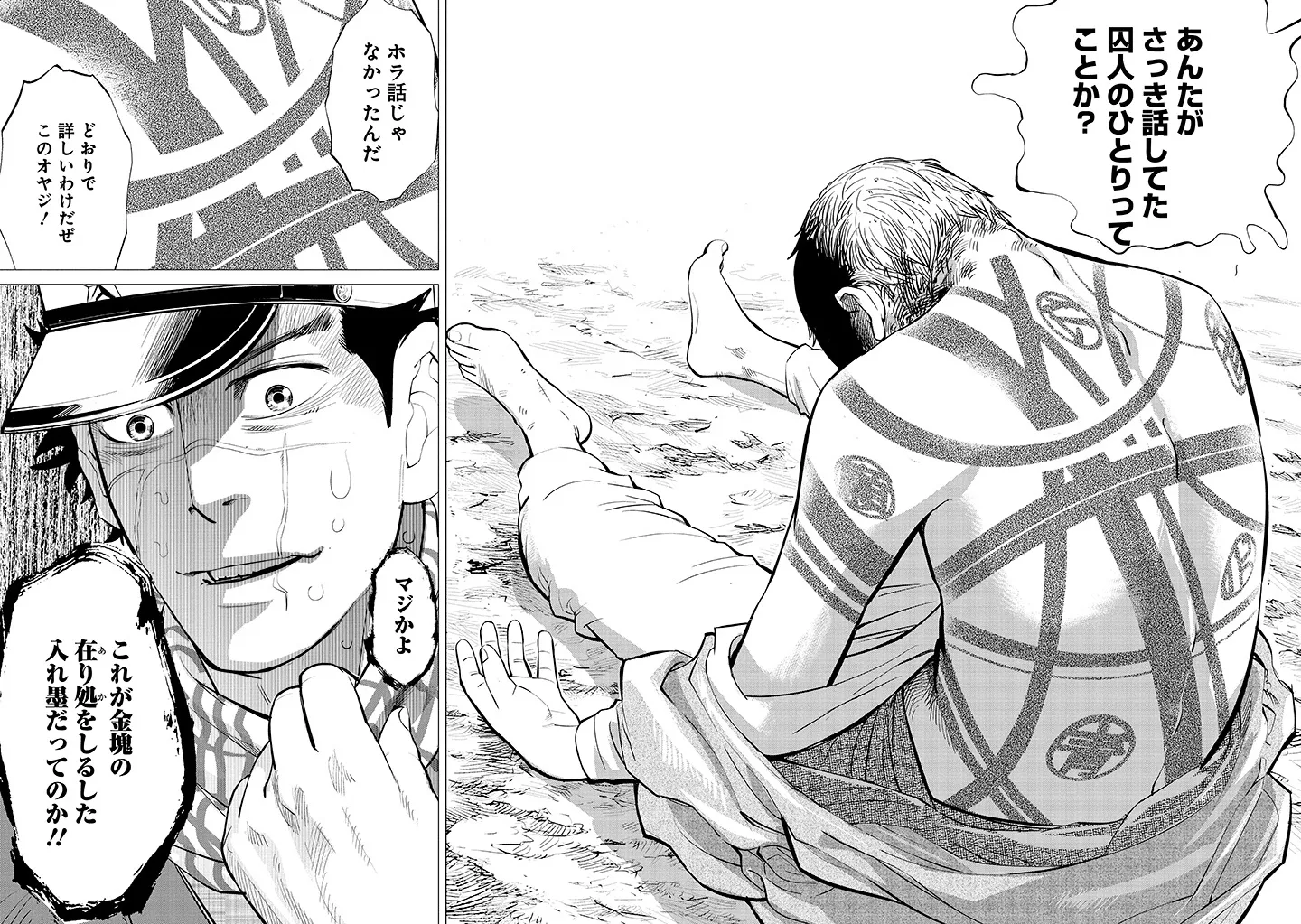

野田:ただ、最初見せたものはあんまり反応が良くなかったですよね?ヒグマの食害をメインに描こうとしたネームだったと思います。 そこで「金塊探し」という要素を追加したら「いいですね!」と言ってもらえた感じでした。

大熊:そうですね。金塊探し、父親の秘密など、本当にたくさんの普遍的な要素を多重的に練りこむことで、多くの読者さんにどこかしら突き刺さるような、入り口の広い冒険物語ができあがったと思います。

――多重的といえば、クライマックスに向けてキャラクターや物語がひとつに集約していくのが、読んでいて本当に気持ちよかったです。終盤の展開は、どのタイミングで構想されていたのでしょうか?

野田:樺太まで行くこと、刺青の暗号が指している土地は当初から決めていました。ライブ感で描いた部分ももちろんありますが「来週なに描こうかな」なんてことはほぼなかったと思います。

大熊:野田さんは「キャラクターの帰る場所、故郷を探す」という裏テーマを最初から最後まで持たれていました。それは方位磁針になる。だから「東西南北どちらに進むのか」というような大きな方向性はずっとブレなかったと思います。

――ちなみに、『ゴールデンカムイ』の数ある魅力のひとつとして「パーティがよく入れ替わる」ことがあると思っています。「この組み合わせだから、こう動くだろう」という発想で展開を作ることもあったのでしょうか?

野田:それはすごく意識していました。だから、できるだけパーティをシャッフルさせて「こいつとこいつの関係性を深めたらまた違う面が出るはず」というのを常に考えるようにしていましたね。