歯並びが悪くなる食事、習慣、クセ15選! 鼻炎や猫背も要注意/歯並びをよくする離乳食・幼児食

公開日:2025/7/13

お子さんの歯並び、お口の状態、気にしていますか?

やわらかい食事が当たり前になった今、口まわりの筋肉や飲み込む力が育ちにくくなっています。その結果、「出っ歯」「受け口」「ポカン口」などの歯並びの乱れが増加中。そこで注目したいのが、0歳からできる“お口の育て方”!

本書では、歯並びは遺伝だけではなく、ミルクの飲み方や離乳食の進め方でも大きく左右されると説きます。月齢ではなく「お口の発達」に合わせるという、新しい食事の進め方を提案。さらに、誤嚥を恐れて食材を細かく切りすぎると、かえって発達を妨げることもある──そんな盲点にも触れながら、一生もののきれいな歯並びを目指すための、冷凍保存できる離乳食・幼児食レシピを多数紹介しています。

※本記事は『歯並びをよくする離乳食・幼児食 矯正しないために0歳からできること』(杉原麻美/日本文芸社)より一部抜粋・編集しました。

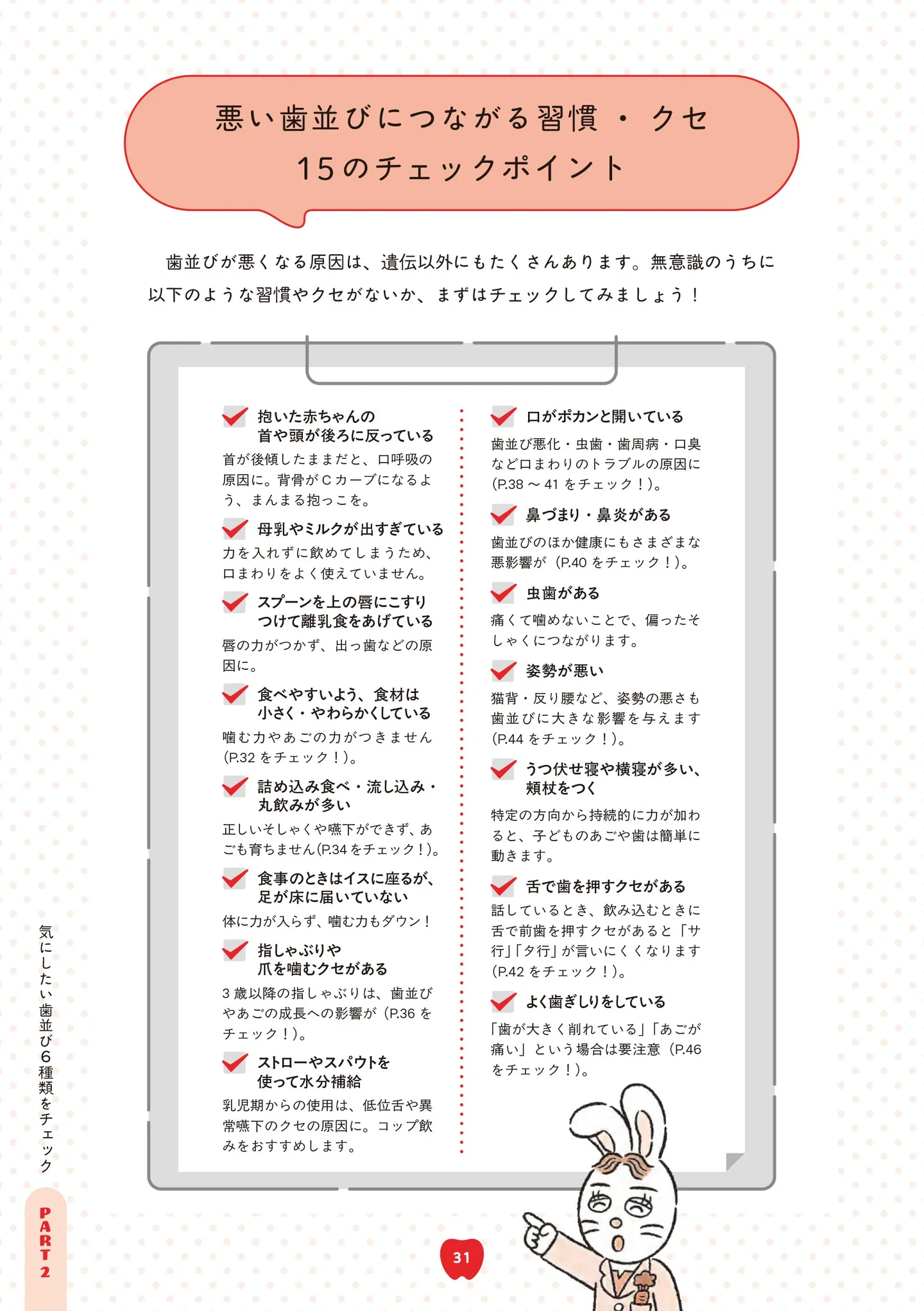

悪い歯並びにつながる食事、習慣、クセ

お子さんの歯並びを見て、「私の歯並びが悪いから似ちゃったのかな……」と思う親御さんは少なくないかもしれません。たしかに親子は骨格なども似るため、歯並びへの影響もあります。

ですがこれまでにも説明してきたように、遺伝的な要因以上に、日頃の習慣やクセが影響することのほうが多いのです。なかでも重要となるのが「お口の状態」。良い歯並びのためには、「口がその機能・役割を正しく果たしていること」「口に関係する悪いクセをつけないこと」が大切です。

たとえば普段の食事で、やわらかすぎたり小さすぎたりする物を、ほぼ噛まないで飲み込むようなことが続くと、口まわりの筋肉が鍛えられずに歯並びが悪くなります。口で呼吸をしているためにいつも口がぽっかり開いている状態も、同様です。口呼吸は低位舌(舌の位置が低い状態)の原因となり、それによって嚥下にも悪影響を及ぼし、さらに歯並びを悪くしてしまうことも。このほか、普段の姿勢や指しゃぶりなどのクセも、悪い歯並びをつくる原因になる……など、気をつけたいポイントは意外とたくさんあるのです。

親子であれば生活スタイルも同じですし、子どもは親の真似をして育つため、親の悪い習慣なども子どもが受け継いでしまいがちです。悪い習慣が定着しないよう、気になることは早めに見つけて親子で改善していきましょう。そうすれば、お口の発達を妨げず、歯列矯正治療が必要なくなる可能性も高まります。