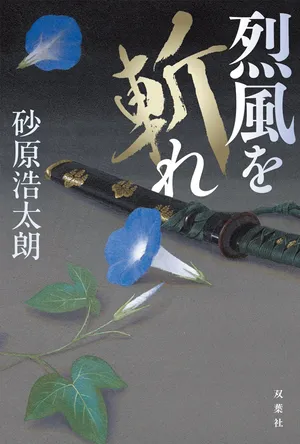

砂原浩太朗が描く、戦国青春ロマン。“豊臣秀次の落胤”が密命の旅に出る『烈風を斬れ』【インタビュー】

公開日:2025/7/11

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年8月号からの転載です。

木漏れ日の差し込む深閑とした杉木立の道、水路が巡る城下の町、急な坂の続く宿場町……。物語のなかで主人公が辿っていく津々浦々は砂原さん自身も歩いた道。

「その土地の匂いや風、音など、五感で捉えたものが執筆の際、風景描写の厚みとなって表れてくると思います。ストーリーにさりげなく挟む、そうした描写から、よりリアルに作品世界を感じていただけたら」

「神山藩」シリーズをはじめ、砂原浩太朗作品の真骨頂のひとつである端正な文章からは、その風景の前に立つ若者、三好孫七郎の息遣いまで聞こえてくる。豊臣秀次の遺児である彼は「大坂の陣」前夜、大坂方の密使として全国に散らばる牢人たちを味方にする役目を受け、旅をしていく。

「青春ロードノベル的なものを書きたいという思いが起点でした。それも何か高貴な血を引く青年が諸国を放浪していくものを。そこで考えついたのが、“豊臣秀次の落胤”という設定でした」

太閤・豊臣秀吉の甥に当たり、関白にのぼりつめたものの、謀反を疑われ、自刃に追い込まれた秀次。さらに彼の妻妾子女までもが、京・三条河原で斬殺された。秀次の前名を名乗る孫七郎は、その事件の翌年に生まれたため、存在は世に知られることがなかった。諸国をまわる芸人一座のひとりであった母は、幼い孫七郎を、秀次に連座し自刃した家老・木村常陸介の子である木村重成に託した──。惨い史実のなかに、ひと筋の光を見せてくれるような人物を、丹念にリアリティを積みあげることで、誕生させた。

「秀次には大勢の子がいたので、ひとりくらい生き残っていてもおかしくないなという思いがありました。そして豊臣方には関ヶ原で西軍についた牢人たちと連絡を取っていた人が必ずいたはず。いたかもしれない出自の設定と当然いたであろう役割の人を結びつけることでリアリティが生まれるのではないかと。主人公の年齢は青春只中の18歳にしたいと考えていたのですが、秀次一家の事件の翌年に生まれていれば、物語が始まる大坂の陣前夜の1613年、ぴったり数え年18歳になる。歴史的に動かせない事実は創作の枷となることもありますが、自分の思い描いた構想のピースと史実が上手く結びついた瞬間は、得も言われぬ充実感を抱きますね」

“豊臣家の血を引くものとして、お味方をつのる旗印になる”という役目を得て旅立った孫七郎がはじめに向かう先は、紀州九度山で隠棲している真田幸村(信繁)のもと。その姿からは、これまで溜められていたエネルギーが野に放たれるような躍動感が伝わってくる。

旅のなかで考える“父とは”繋がっていく秀次への思い

「孫七郎はその複雑な出自ゆえ、自分とは何か、ということを常に考えていく主人公。僕という作家が核として持つテーマ、成長小説(ビルドゥングスロマン)を上手く体現してくれました」

そんな彼とともに旅をするのは、家臣の源蔵と大坂方の目付である左門。主従の関係はあるものの、年の近い3人の道中はまさに青春劇。まだ何の色にも染まっていない真っさらさが清々しい孫七郎、冗談すら通じない実直な源蔵と頭脳明晰で皮肉屋の左門のトリオは、現代の若者のそれにも通じるような瑞々しい関係性と、先々で遭遇する困難を切り拓く知恵と力を生んでいく。

「デビュー作『いのちがけ 加賀百万石の礎』で描いた前田利家と家臣の関係を“忠義”と呼ばれることが多いのですが、僕のなかでは、“もろ友情”なんですね。言ってみれば、節度ある友情。自分が好むそうした関係性が、今回は若き3人のなかに良い形で表れていった」

徳川方の動きが風雲急を告げるなか、のちに大坂の陣で手腕を振るう真田幸村、長宗我部盛親、毛利勝永らに会うため、3人は道を急ぐ。著名な戦国武将たちが活写されていくのも読みどころのひとつだ。

「後藤又兵衛のように剛毅な人がいたり、明石掃部のようにインテリがかった人がいたり、真田幸村は一般的なイメージとはちょっと異なる印象のキャラクターに。そして趣向を凝らしたのが、各々の登場の仕方。ただ訪ねていって、交渉をして、ではなく、驚きの展開で読む人を引っ張っていきたいと思いました」

ひと筋縄ではいかぬ人物もいるものの、彼らの言葉や眼差しに、どこか“父性”を見る孫七郎。旅の途中、様々な父子関係にも触れるなか、複雑な関係性ゆえ、いまだ自身が“父”と呼ぶことができぬ秀次に思いが近づいていく。なぜ父はあれほど悲惨な最期を遂げたのか、そして父とはいったいどんな人物だったのか──。そして彼は秀次の最期を知る福島正則のもとへと赴いていく。“いまは、幼きころから辿ってきた道がどこへつながっておるのか確かめとうございます”という思いを携えて。

関ヶ原と大坂の陣の間の時間が生んだもの

「福島に会いに行くという孫七郎の選択は、牢人たちを揃えるミッションを果たすなかで、自分にはいったい何が見えてくるのか、と思考して導き出した答えのひとつ。それを考えようとしたこと自体、旅に出たことで手に入れたものですよね。“まず動く”ことで自分の望むものがはっきり見えてくるというのがやはり若さだなと感じていました」

そして孫七郎の思いは、秀次の死が抱える謎にも迫っていく。

「歴史上の空白、史実の点と点を結ぶところを物語として考えるとき、僕がいつも大事にしているのは、人間として腑に落ちる行動原理なんです。登場人物にとって、そして僕自身にとって、自然な感情で史実を繋げていくことからストーリーが生まれます」

自然ではあるけれど、そこにはいつも“驚き”が用意されている。会いに行った人物からふと零れる驚愕のひと言のように──。行く先々で出没する謎の人物〈梟〉の正体、孫七郎が次第に思いを寄せていく左門の妹・くにの目的、さらに“やはり、亡き関白どのの面影がおありじゃのう”と孫七郎に告げる、淀どのの思惑……。物語にはミステリー風の網も張り巡らされている。

「読書歴のはじまりがミステリーだったので、歴史、時代小説を書くなかでも、数多読んでは刷り込まれてきた要素が自然に出てきてしまうようです。たとえば、どんでん返しとか、衝撃の事実が判明する際の演出といった味付けですね」

そして舞台となった、関ヶ原合戦後から大坂の陣前夜という、武士たちがひとたび戦から離れた時間、けれど最後の決戦を直前に控える、戦国時代のなかでも稀有で特別な時間が、物語に生み出すものも、本作の醍醐味のひとつである。

「関ヶ原を知らない孫七郎たちは“戦後の人”だと思うんです。そんな彼らが訪ねていくのは、あの頃は簡単に人を殺めたものでな、という言葉が飛び出してくるような戦国のベテランたち。“この人たち、ちょっと自分と違うなぁ”という、ジェネレーションギャップを3人が感じてしまう空気も出てきて、時代設定的に面白い場所を選んだなと思いました」

そして旅の最後に、孫七郎が見て、聞くものとは──。

「父とは?自分とは何者か?ということを、旅のなかで突き詰めてきた彼が辿りついたものを、ラストの場面では示唆しています。これは歴史小説の形をとったビルドゥングスロマン。孫七郎たちと同世代の方にも手にしていただけたら、うれしいですね」

取材・文=河村道子、写真=下田直樹

すなはら・こうたろう●1969年生まれ、兵庫県神戸市出身。2016年「いのちがけ」で決戦!小説大賞を受賞しデビュー。21年『高瀬庄左衛門御留書』で野村胡堂文学賞、舟橋聖一文学賞、本屋が選ぶ時代小説大賞、22年『黛家の兄弟』で山本周五郎賞を受賞。著書に『藩邸差配役日日控』『浅草寺子屋よろず暦』『冬と瓦礫』『雫峠』など。