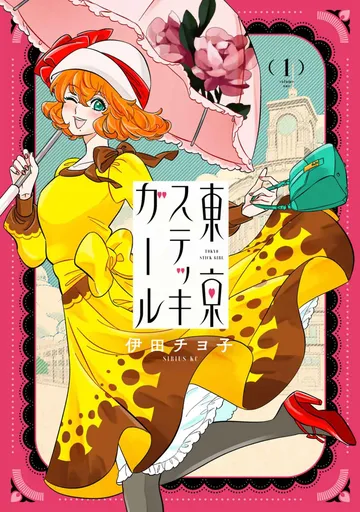

命短し尖れよ乙女。しがない女中が最尖端モダンガールになって働く『東京ステッキガール』 【書評】

公開日:2025/8/5

“モダンガール”はおしゃれで異端で最先端。当時、婦女子のなかでも尖った存在だった。尖った先端は、時代の膜に突き刺さり、小さくも因習に風穴を開ける。

『東京ステッキガール』(伊田チヨ子/講談社)は、モダンガール(モガ)たちが都会を闊歩した昭和初期のお話 。名家のお嬢様の葉子(ようこ)に仕える女中・みちは、葉子の婚約が決まったと大喜び。だが、その陰で自分が婚約相手の妾にされてしまうかもしれないと知り、ある決意をする。

それは、男性のステッキ代わりに連れ添い、銀座の街をガイドする「ステッキガール 」として働くこと。時に愛人めいた役割さえ担う仕事だ。

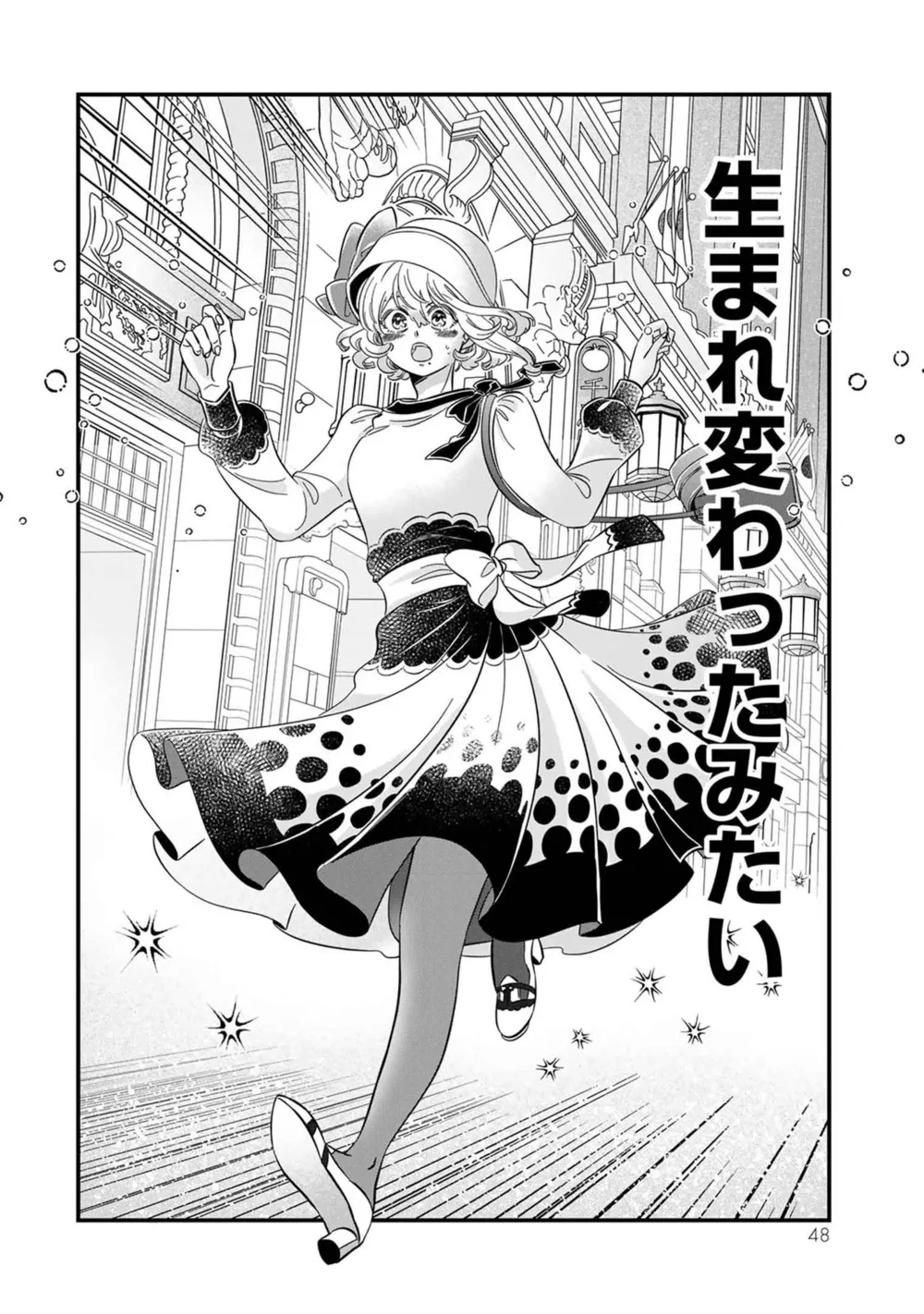

女中をやめ、まとめ髪と和装を脱ぎ捨て、断髪のモガに変身したみちは銀座の路上に立つ。銀座に詳しくても世間知らず。仕事がなく、騙され、波乱な職業婦人ライフの始まりだ。

昭和初期、みちの生きた時代を知る

ステッキガールの存在は都市伝説的なもので、虚構性が強いことが巻末でも説明されている。これは「もしもステッキガールが存在したら」のifの物語だが、歴史を丁寧に汲み上げて描かれている。

当時の時代背景や価値観を知ると、みちの生き様がさらに浮かび上がってくる。いくつかのポイントを見ていこう。

まず、みちが断髪したことを厳しく非難される場面。当時、女性が髪を短くすることは婚約解消や絶縁されるなど重大な結果をもたらした。

みちが生きる時代からさかのぼること数十年 、明治5年(1872年)には、女性がみだりに髪を切ってはいけないという「女子断髪禁止令」が出ている。 長い黒髪こそ女らしさ。昭和初期にも、その価値観がまだ色濃く残っていた。

だからこそ、断髪は決意の表れ。モガを特徴づけるのは、人の体で最も目立つ髪だ。

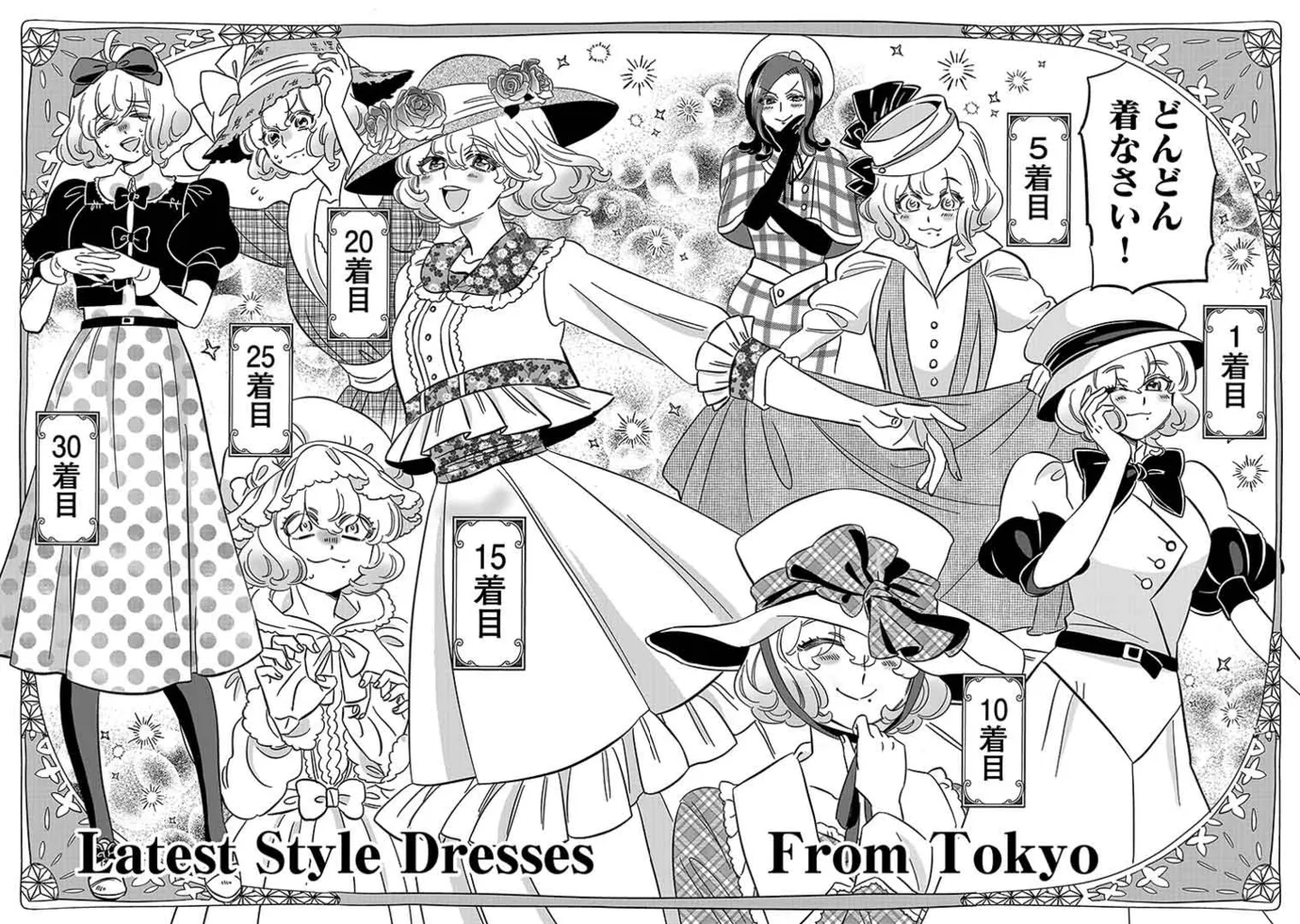

みちの鮮やかな洋装もモガを象徴するもの。モガは外套(コート)、帽子、手袋、バッグとの組み合わせも、シチュエーションに合わせてコーディネートしていた。

作中にも登場した日本初の多色白粉「七色粉白粉」が発売されたのは、大正6年(1917年)。 みちの年齢は明かされていないが、大正12年(1923年)の関東大震災の際に幼い彼女が孤児となったことが描かれており、七色粉白粉の発売はみちの誕生と重なるのではないだろうか。みちが生きる時代には、化粧品にも新風が吹いていた。

警官の昇之進(しょうのしん)は、助けたお礼にみちにダンスを求めている。昭和初期にジャズと一緒に大流行したダンスは、ダンスホールをにぎわせていた。

そして、みちの人生を大きく変えてしまったのが関東大震災。この震災の復興期にモガが台頭し始めた 。

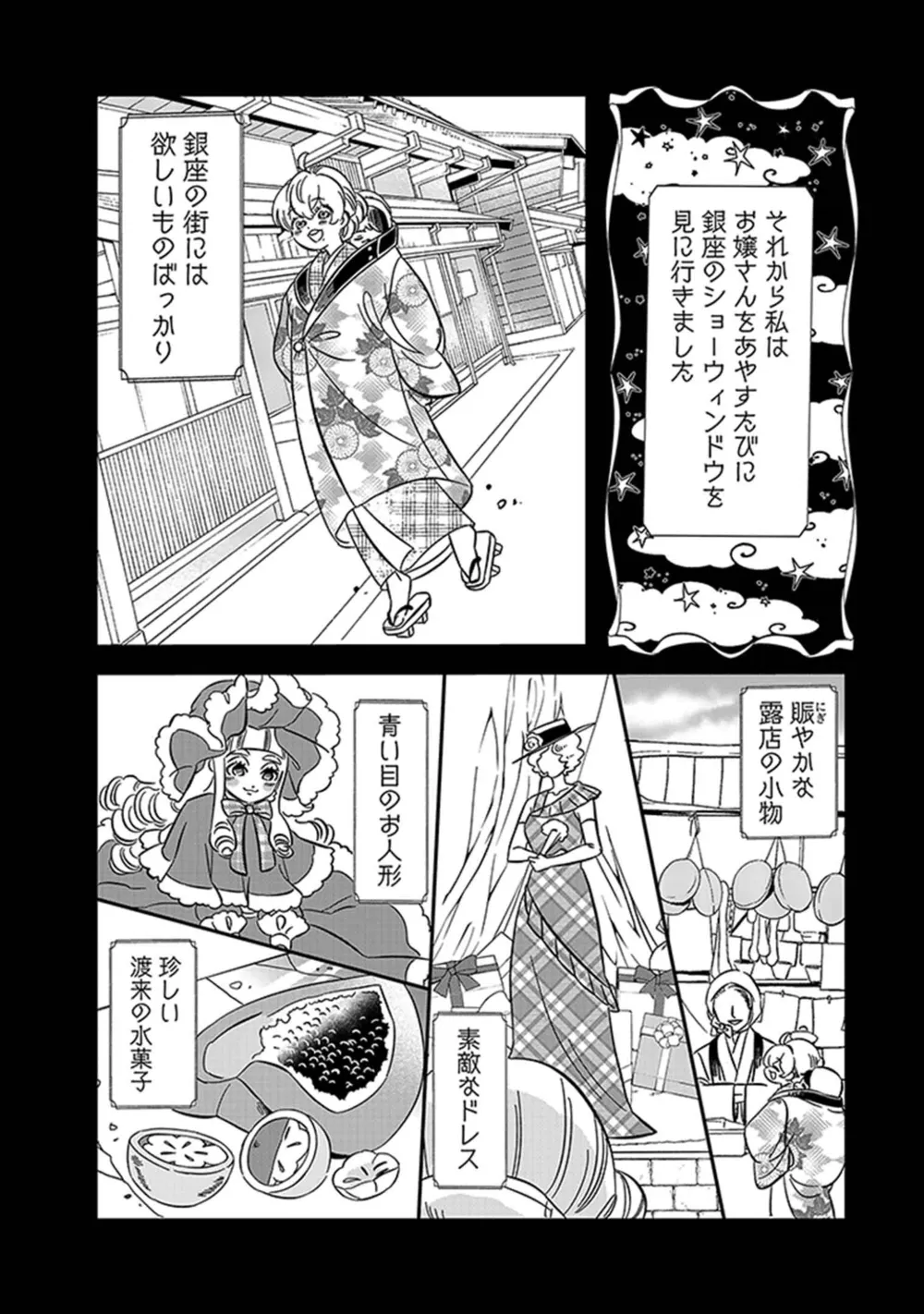

震災で焼け出され、家も家族も失った幼いみち。幼いながらに女中となり、赤ん坊の葉子を子守するなかで目に入った銀座の街。ショーウィンドウにきらめく憧れ。雑踏に聞こえる家族団欒。

「欲しい」。みちがそう思うのは必然だ。

西洋化の波が押し寄せ、新たな文化が花開く。でも女性はまだ自由とは程遠かった。それでも、「欲しい」はとめられない。

欲しいなら、尖ったハイヒールで、尖ったステッキとなって、まっすぐ駆け出せ。

世間を知らず、恋も知らず、仕事の作法もまだ知らず。駆け出し職業婦人「ステッキガール」のみちは、どんな道を切り拓いていくのだろうか。

文=川俣綾加