「最初の読者の私にも理解できるように書いてください」とお願いした“学び”の本【編集者の顔が見てみたい!!】

公開日:2025/10/20

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年9月号からの転載です。

◎今月の編集者

ミシマ社 野﨑敬乃さん

のざき・ゆきの●2018年、ミシマ社入社。京都在住。主な担当書に『桃を煮るひと』(くどうれいん)、『野生のしっそう』(猪瀬浩平)、『母の最終講義』(最相葉月)など

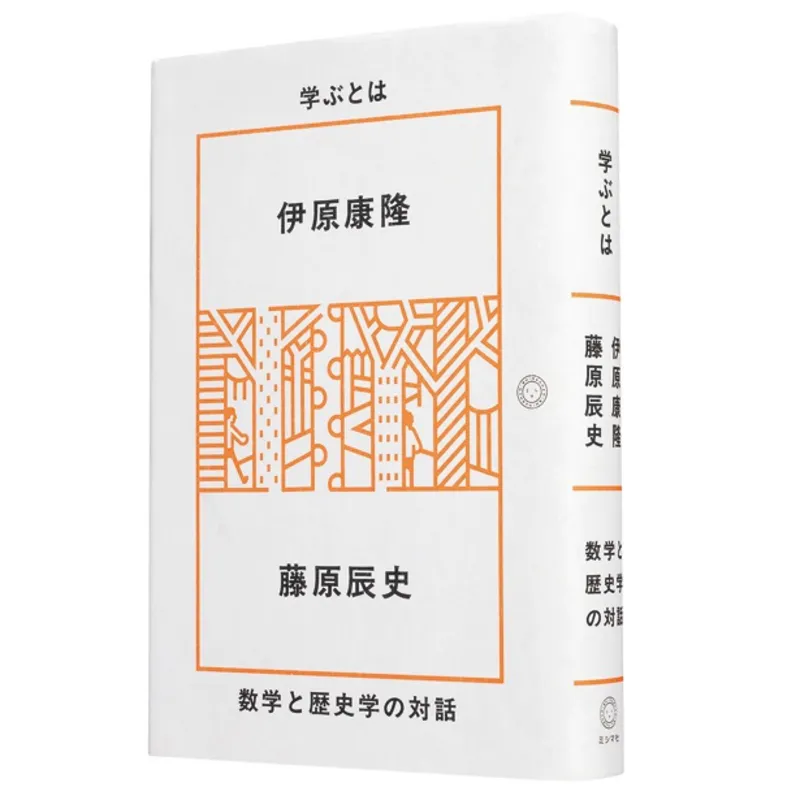

企画が生まれたきっかけは、弊社と関わりの深い藤原辰史先生から天才数学者・伊原康隆先生をご紹介いただいたことでした。藤原先生たっての希望で「学び」をテーマにお二人で往復書簡を交わし、ミシマ社のサイトで連載することに。食と農の歴史を中心とした現代史が専門の藤原先生は多くの著作をもち、伊原先生は数学だけでなく生物学や言語、音楽にも精通している方。お二人の共通点は、学びに対する飽くなき情熱。

「地獄の道場だった」と藤原先生自らが笑いながら振り返るほどに、伊原先生のお返事や問いの倍返しは、そばで見ていてどきどきはらはら。学びに関する抽象的な概念から、それぞれの専門分野にまつわる話題、ロシアのウクライナ侵攻やAIといったリアルタイムの事象まで。話題も展開も予定調和には向かわず、それが快い緊張感を生みました。

多岐に亘って繰り広げられるお二人の議論の手綱をとるなんて、おこがましくて。だけど本にするには読者に言葉が届くことが必要です。宛先がないと難しい。なので補足や具体的な例をできるだけ盛り込んでいただきました。「最初の読者である私にも理解できるように書いてください」と。

書籍化にあたり、内容の充実度に見合うだけの値段でいこうと勇気をだして決めました。背中を押してくださったのはデザイナーの寄藤文平さん。ミシマ社の通常の書籍より随分高い値にしてしまって本当にいいのかな……と、まだ迷いがあったとき「1万円の本を作るとしたら何をしたい?」と寄藤さんが仰って。原価が高騰する昨今、本の形も価格も届け方も、まだまだ挑戦の余地があるなと、心の火が燃え上がった瞬間でした。

嬉しいことに、反響が広がり、発刊3か月足らずで重版に。「学びたくなった」「数学は苦手だけど面白かった」などの感想が寄せられて、届いたんだな……としみじみ。両先生と共に過ごした三年半は、私にとってかけがえのない学びの時間でした。

天才数学者と気鋭の歴史学者が「学び」について真正面から向き合った往復書簡。時に共鳴し、時に相手を悩ませ、自らも立ち止まる。そして深まりゆく議論はどこへ向かうのか。「わからない」ってこんなに楽しい!

どれだけこの社会を信じてこの本を送ったのか

ミシマ社は僕の中で「安定のミシマ社」という位置づけとなっている。本書もすごく知的で素敵な本。東大と京大で名誉教授を務める数学者と、親子ほど年の離れた歴史学者による往復書簡集だ。高めの値段設定とシンプルで直球なタイトル。いい本であるのは間違いないけれど、僕だったらもう少し安くしたり、タイトルもわかりやすさを意識したりと、できるだけ「大衆に売れる」ようにと考えてしまうだろう。この形で世に出そうと決めた編集者は、いったいどんな想いでこの本を編集したのか。自分とミシマ社は世の中の見え方がまったく違うのだろうと感じた。

さどしま・ようへい●1979年生まれ。講談社勤務を経て、クリエイターのエージェント会社、コルクを創業。三田紀房、安野モヨコ、小山宙哉ら著名作家陣とエージェント契約を結び、作品編集、著作権管理、ファンコミュニティ形成・運営などを行う。